Lorsqu’un utilisateur clique sur un bouton d’un site web et que l’écran reste figé, comme suspendu dans un léger silence numérique, cette fraction de seconde où rien ne se passe peut sembler anodine. Pourtant, elle peut décider si un visiteur poursuit sa navigation ou quitte le site. C’est précisément à ce moment qu’intervient l’INP, ou Interaction to Next Paint, une métrique qui gagne en importance dans l’écosystème de la Google Search Console et en particulier des Core Web Vitals. Derrière cet acronyme se cache un indicateur clé de la réactivité perçue d’une page, et donc de l’expérience utilisateur.

La définition et le rôle de l’INP dans la Google Search Console

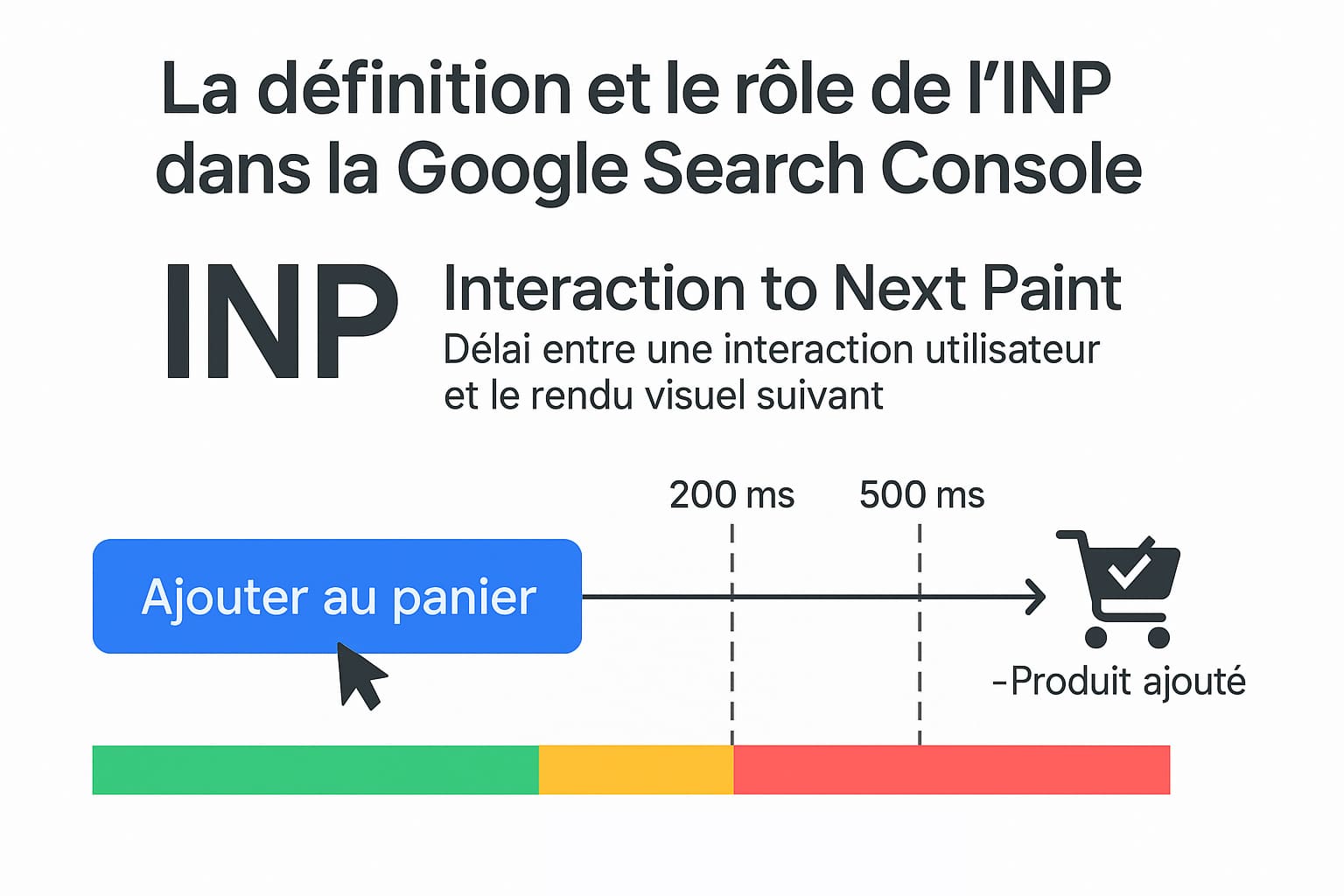

L’INP, pour Interaction to Next Paint, fait partie des indicateurs de performance que Google utilise pour évaluer l’expérience utilisateur sur un site web. Concrètement, il mesure le temps écoulé entre l’action déclenchée par un utilisateur (qu’il s’agisse d’un clic à la souris, d’un tapotement sur un écran tactile ou de la saisie d’un texte au clavier) et l’instant où l’interface visuelle répond par un changement perceptible à l’écran. Cela peut se traduire par un bouton qui change de couleur, l’affichage d’un message, l’apparition d’un élément visuel ou encore une mise à jour partielle du contenu.

En d’autres termes, l’INP reflète la rapidité avec laquelle un site “réagit” aux actions de ses visiteurs. Il ne s’agit pas seulement de rapidité technique en arrière-plan, mais bien de rapidité perçue. Un site peut très bien charger rapidement au départ mais sembler lent ou peu réactif si les interactions prennent trop de temps à produire un effet visible.

Cette approche diffère de celle de métriques comme le First Contentful Paint (FCP), qui mesure le moment où le premier élément de contenu est affiché, ou du Largest Contentful Paint (LCP), qui s’intéresse au temps nécessaire pour afficher l’élément le plus volumineux visible à l’écran. Ces deux indicateurs se concentrent sur la phase de chargement initiale de la page, alors que l’INP s’intéresse à ce qui se passe après que la page est déjà visible et utilisable, lorsque l’internaute commence à interagir.

Pourquoi est-ce important ? Parce que, du point de vue de l’utilisateur, ce qui compte, ce n’est pas seulement de voir rapidement une page affichée, mais de pouvoir interagir avec elle sans délais frustrants. Une interface qui “semble lente” peut faire fuir un visiteur, même si, techniquement, elle a de bons scores de vitesse de chargement. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret :

- Interaction : Un utilisateur clique sur “Ajouter au panier” dans une boutique en ligne ;

- Observation : Le bouton change de couleur pour indiquer qu’il a été pressé, un message “Produit ajouté” s’affiche, ou l’icône du panier se met à jour ;

- Mesure : L’INP enregistre le temps exact écoulé entre le clic et ce changement visuel. Ce laps de temps inclut le traitement de l’événement par le navigateur, l’exécution du JavaScript associé et le rendu graphique final.

Google a défini des seuils de performance pour guider les propriétaires de sites web :

- Bonne performance : INP inférieur à 200 millisecondes / la réponse est quasiment instantanée pour l’utilisateur ;

- Performance moyenne : INP compris entre 200 et 500 millisecondes / l’utilisateur perçoit un léger délai, mais l’expérience reste acceptable ;

- Performance faible : INP supérieur à 500 millisecondes / l’utilisateur ressent un retard notable, ce qui peut réduire son engagement et sa satisfaction.

Ces seuils sont le fruit d’analyses comportementales réalisées à grande échelle. Elles montrent qu’au-delà de 200 ms, l’œil et le cerveau humains commencent à percevoir une latence, même subtile. Passé 500 ms, cette latence devient suffisamment marquée pour influencer négativement la perception globale du site et, dans certains cas, entraîner l’abandon de la navigation ou de l’action en cours.

Pourquoi l’INP est devenu un indicateur important chez Google

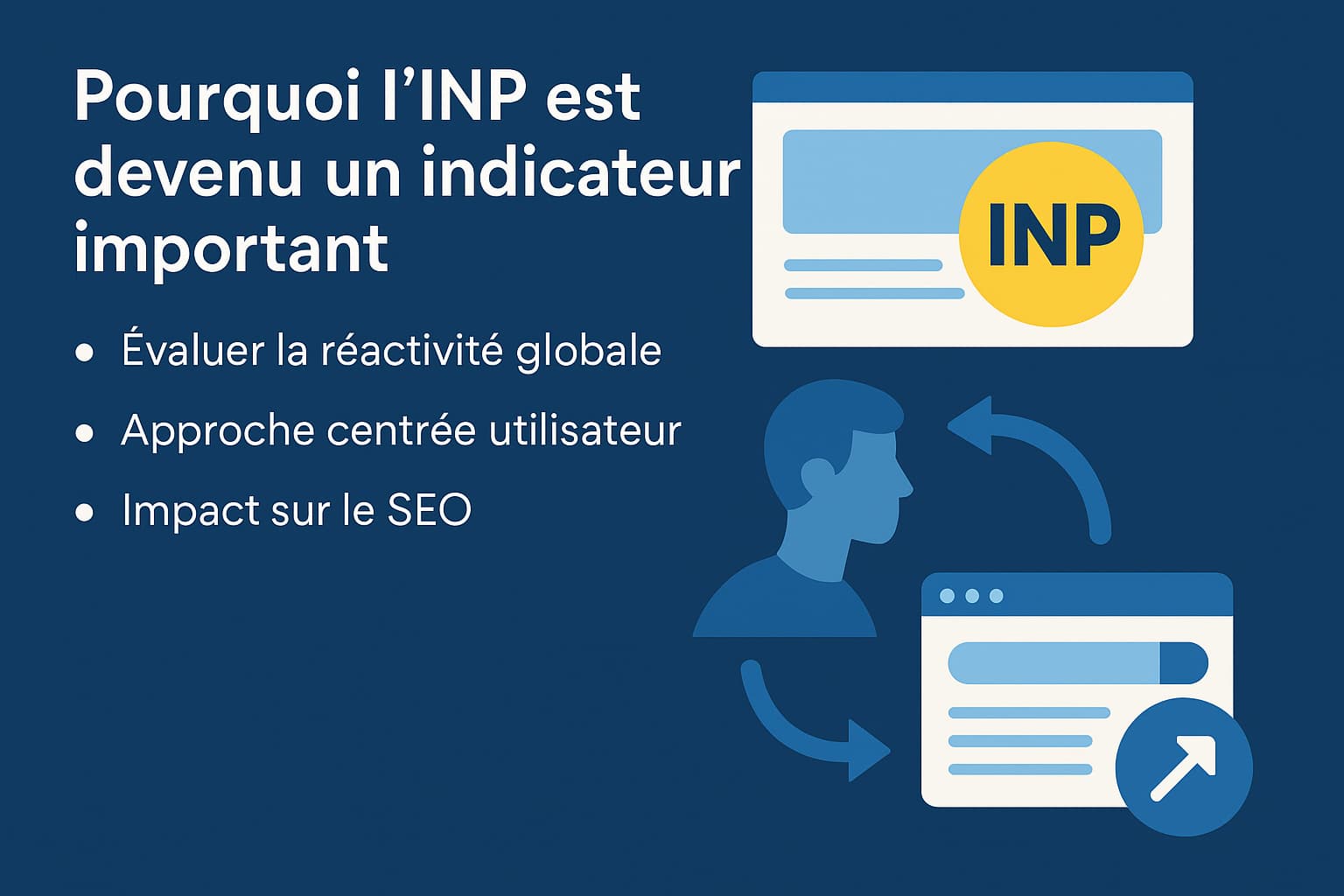

L’INP a été introduit comme un indicateur moderne dans les Core Web Vitals, en remplacement de la métrique FID (First Input Delay) qui, bien qu’utile, ne mesurait pas l’entièreté de l’expérience d’interaction. Le FID se concentrait uniquement sur le premier délai de réponse enregistré après le chargement d’une page, ce qui donnait une vision partielle de la performance perçue. L’INP, au contraire, prend en compte toutes les interactions significatives d’une session utilisateur, qu’elles se produisent au début, au milieu ou à la fin de la visite, offrant ainsi une analyse plus complète et plus représentative. Cette évolution traduit un changement de philosophie : Il ne suffit plus qu’un site “réagisse vite au départ”, il faut qu’il conserve cette rapidité tout au long de la navigation. Cela permet de détecter des problèmes qui passeraient inaperçus avec des métriques limitées au premier clic ou à l’affichage initial. Les raisons de cette évolution sont multiples :

- Évaluer la réactivité globale : L’INP ne se limite pas à un seul moment clé, mais observe le comportement du site sur l’ensemble de la visite. Il prend en compte la variabilité des interactions, y compris dans des scénarios complexes où l’utilisateur effectue plusieurs actions successives ;

- Approche centrée utilisateur : Les visiteurs se soucient moins des indicateurs techniques purs et davantage de la sensation de fluidité. Un INP faible signifie que les interactions sont perçues comme quasi instantanées, ce qui renforce la confiance et la satisfaction ;

- Impact sur le SEO : Bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère de classement majeur, un INP médiocre peut influencer négativement la visibilité dans les résultats de recherche. Google prend en compte ces signaux dans son évaluation globale de l’expérience utilisateur, ce qui peut faire la différence dans un environnement concurrentiel.

En clair, optimiser l’INP n’est pas uniquement une affaire d’ingénierie technique. C’est aussi un choix stratégique visant à conserver l’engagement des visiteurs, à réduire le taux de rebond et à améliorer les conversions, qu’il s’agisse d’achats, d’inscriptions ou d’autres actions clés. Un site réactif inspire confiance et incite l’utilisateur à poursuivre sa navigation, augmentant ainsi ses chances de fidélisation.

Comment analyser et améliorer l’inp dans la google search console

La Google Search Console propose un rapport dédié aux Core Web Vitals, où l’INP apparaît désormais comme une métrique clé. Voici comment procéder pour l’analyser et l’optimiser :

1. Accéder au rapport Core Web Vitals dans la Google Search Console (GSC)

Dans le menu de gauche de la Google Search Console, cliquez sur “Signaux Web essentiels”. Vous y trouverez un aperçu distinct pour les performances mobile et desktop, ce qui permet d’identifier rapidement si un problème touche l’un ou l’autre type d’appareil. Chaque rapport utilise un code couleur clair (vert, orange ou rouge) pour indiquer si les pages sont considérées comme rapides, moyennes ou lentes selon leur score d’INP. En cliquant sur chaque catégorie, vous accédez à la liste des URL concernées, ce qui facilite le diagnostic et la priorisation des corrections.

2. Identifier les pages problématiques

La Google Search Console affiche la liste des URL dont l’INP dépasse les seuils recommandés par Google. Cette présentation permet de repérer en un coup d’œil quelles pages nécessitent une intervention prioritaire. Au lieu de déployer des modifications sur l’ensemble du site, vous pouvez concentrer vos efforts sur les pages réellement affectées. Le rapport précise également si le problème est observé sur mobile, sur desktop ou sur les deux, ce qui aide à orienter plus efficacement les actions de correction.

3. Comprendre les causes d’un INP élevé

Un INP supérieur aux recommandations indique que les interactions sur votre site prennent trop de temps à produire un retour visuel pour l’utilisateur. Cette lenteur peut avoir de multiples origines, souvent liées à la façon dont le navigateur et le serveur traitent les événements. Identifier la cause exacte est essentiel avant de se lancer dans des optimisations. Parmi les facteurs les plus fréquents :

- Scripts JavaScript trop lourds ou mal optimisés : Un fichier JavaScript volumineux ou exécuté en bloc peut monopoliser le thread principal du navigateur, retardant ainsi l’exécution des interactions. Par exemple, un script d’analyse ou de publicité chargé en haut de page peut ralentir la réponse au clic sur un bouton ;

- Animations complexes qui ralentissent le rendu : Les transitions graphiques ou effets visuels utilisant beaucoup de ressources (ombres portées, transformations 3D, filtres complexes) peuvent allonger le temps entre l’action et son affichage. Si l’animation demande un calcul important à chaque image, elle peut bloquer l’affichage fluide des interactions ;

- Temps de traitement côté serveur trop long : Lorsqu’une interaction déclenche une requête vers le serveur (par exemple pour charger de nouvelles données), un temps de réponse élevé ralentit l’affichage du résultat. Cela peut être lié à une base de données mal optimisée, à un hébergement peu performant ou à des processus serveurs trop complexes ;

- Images ou éléments multimédias non optimisés : Des fichiers trop lourds ou mal compressés peuvent retarder le rendu d’une interaction, surtout si le navigateur attend que le téléchargement se termine avant d’afficher la mise à jour visuelle ;

- Exécution simultanée de tâches coûteuses : Si plusieurs opérations gourmandes (analyse de données, génération de graphiques, traitement de formulaires complexes) se produisent au même moment qu’une interaction utilisateur, elles peuvent ralentir l’ensemble du processus ;

- Mauvaise gestion du DOM : Un Document Object Model trop volumineux ou des modifications massives du DOM à chaque interaction peuvent provoquer des reflows et repaints coûteux en ressources, augmentant le délai avant l’affichage du changement.

Un mauvais INP peut résulter d’un seul goulot d’étranglement ou d’un cumul de petites latences. C’est pourquoi il est souvent nécessaire d’effectuer un audit complet, en utilisant des outils comme Lighthouse ou WebPageTest, afin de visualiser la chronologie exacte des événements et de repérer précisément où le retard se produit.

4. Mettre en place des optimisations pour limiter l’INP

Une fois les causes d’un INP élevé identifiées, il est temps de passer à la phase d’optimisation. L’objectif est de réduire au maximum le délai entre l’action de l’utilisateur et la réponse visuelle affichée à l’écran. Cela implique à la fois des ajustements au niveau du code front-end, de la gestion des ressources et de l’infrastructure technique. Parmi les stratégies les plus efficaces :

- Réduire ou différer le chargement des scripts non essentiels : Les scripts tiers (suivi d’audience, publicités, widgets, chat en ligne) ou certaines fonctionnalités secondaires peuvent être chargés après le contenu principal, voire uniquement lorsque l’utilisateur en a besoin. Par exemple, un module de commentaires ou un outil d’analyse avancée n’a pas à se charger dès l’arrivée sur la page. Cette approche libère le thread principal et améliore la réactivité des interactions critiques.

- Optimiser le DOM pour limiter les reflows et repaints coûteux : Réduire la complexité de la structure HTML, éviter les modifications massives du DOM à chaque interaction et privilégier des mises à jour ciblées permet de limiter le travail du moteur de rendu. Par exemple, mettre à jour un seul élément ou un petit groupe d’éléments au lieu de recharger une section entière de page. Cette méthode réduit la charge sur le processeur et accélère l’affichage.

- Utiliser des techniques comme requestIdleCallback() : Cette API permet d’exécuter certaines tâches uniquement lorsque le navigateur est au repos, sans bloquer les interactions en cours. Idéal pour reporter les calculs lourds, les synchronisations ou les mises à jour non urgentes, elle contribue à maintenir une sensation de fluidité même lorsque le site exécute des traitements complexes en arrière-plan.

- Minifier le CSS et le JavaScript : Supprimer les espaces, commentaires et éléments inutiles dans le code réduit le poids des fichiers, accélère leur téléchargement et améliore leur exécution. L’utilisation d’outils comme Terser, UglifyJS ou CSSNano peut automatiser ce processus et s’intégrer dans la chaîne de build pour que la minification se fasse à chaque mise à jour du site.

- Mettre en cache les réponses du serveur : Un cache bien configuré (via des en-têtes HTTP, un CDN ou une solution côté serveur) permet d’éviter de répéter des requêtes pour des données identiques, réduisant ainsi le temps de traitement et le délai de réponse aux interactions. Par exemple, les données statiques comme les images d’icônes ou les feuilles de style peuvent être conservées localement dans le navigateur pour éviter tout rechargement inutile.

- Optimiser les ressources multimédias : Compresser les images, utiliser des formats modernes comme WebP ou AVIF, et charger les vidéos ou images lourdes uniquement lorsque l’utilisateur les approche dans la page (lazy loading). Cela réduit la charge initiale et laisse plus de ressources au navigateur pour traiter rapidement les interactions.

- Adopter une architecture JavaScript plus performante : Découper les scripts en modules, mettre en place un chargement à la demande (code splitting) et limiter l’utilisation de bibliothèques trop volumineuses lorsque des solutions plus légères suffisent. Par exemple, remplacer une bibliothèque entière de gestion de dates par une petite fonction native peut réduire significativement le poids total du JavaScript.

- Réduire le temps de réponse du serveur Web : Optimiser la base de données (indexation, requêtes plus légères), utiliser des serveurs plus rapides, mettre en place un CDN pour rapprocher le contenu des utilisateurs géographiquement, et revoir les requêtes API afin de limiter les blocages côté back-end. Une infrastructure optimisée assure que les données nécessaires à une interaction arrivent plus vite, améliorant ainsi la réactivité globale.

En pratique, améliorer l’INP demande souvent de combiner plusieurs de ces optimisations. Un audit régulier, suivi de tests avec des outils comme PageSpeed Insights ou Lighthouse, permet de mesurer l’impact réel des ajustements et de s’assurer que les améliorations sont visibles pour l’utilisateur final.

5. Tester régulièrement son site Internet et ses pages Web pour vérifier l’INP

Des outils comme Lighthouse, WebPageTest ou PageSpeed Insights permettent de simuler des interactions et de mesurer l’INP dans différents contextes : affichage sur mobile ou desktop, connexion lente, réseau instable, appareil peu performant, etc. Ces tests offrent une vision plus réaliste de ce que vit l’utilisateur final. Ils permettent également de comparer les performances avant et après la mise en place d’optimisations, afin de valider leur efficacité. Réaliser ces mesures de façon régulière, par exemple à chaque mise à jour majeure du site, aide à détecter rapidement toute régression et à maintenir un INP performant dans la durée.

0 commentaires