Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok ou X, chaque interaction en ligne commence souvent par une seule chose : Le profil utilisateur. Véritable point d’ancrage de notre identité numérique, ce profil est bien plus qu’une simple photo ou qu’un pseudonyme. Il s’agit d’une structure codifiée, personnalisable et visible, qui reflète qui nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous partageons. Pourtant, malgré sa présence systématique sur tous les réseaux sociaux, le concept de profil reste peu interrogé. À quoi sert-il exactement ? Comment est-il construit ? Et pourquoi joue-t-il un rôle aussi central dans nos usages numériques ? Ce guide vous propose de plonger dans la définition, l’évolution et les enjeux du profil sur un réseau social, pour mieux comprendre ce qui se cache derrière cette interface devenue incontournable.

Un profil sur un réseau social est bien plus qu’une simple page personnelle : C’est l’interface principale par laquelle un utilisateur se rend visible et actif au sein d’un environnement numérique. C’est un espace d’identification, de représentation et d’interaction qui joue un rôle central dans la manière dont les personnes se connectent, échangent et s’expriment en ligne. Créé lors de l’inscription à une plateforme, le profil rassemble les informations essentielles permettant d’associer un visage (ou une image) à une présence numérique, et devient un point de contact entre les individus et les contenus partagés.

Contrairement à une carte d’identité classique, le profil numérique est dynamique, personnalisable, et évolutif. Il peut être enrichi à tout moment par son propriétaire, mis à jour en fonction des contextes (personnel, professionnel, créatif) et adapté selon la plateforme. C’est une sorte de vitrine personnelle ou publique, façonnée par celui ou celle qui l’anime, et consultée par les autres pour s’informer, s’inspirer, ou initier une interaction. Un profil type comprend généralement les éléments suivants :

- Un nom d’utilisateur, souvent unique, servant d’identifiant visible et parfois de lien direct vers le profil (ex. : @nomsurinstagram) ;

- Une photo de profil ou un avatar, qui permet d’humaniser l’identité numérique et d’offrir une première impression visuelle ;

- Une biographie ou description, texte court permettant à l’utilisateur de se présenter, de partager ses centres d’intérêt, son activité ou une citation ;

- Des informations de contact, comme une adresse e-mail, un lien vers un site web, un numéro de téléphone ou un lien de messagerie directe ;

- Des données contextuelles : localisation, statut, profession, pronoms, affiliations ou hashtags liés à des communautés ou des causes ;

- Une liste de connexions : amis, abonnés, abonnements, relations professionnelles ou groupes suivis ;

- Un flux de contenu, qui regroupe les publications de l’utilisateur : textes, photos, vidéos, likes, commentaires ou partages

Selon les plateformes, la structure, la visibilité et les fonctionnalités du profil peuvent varier considérablement. Sur Facebook, par exemple, le profil centralise les publications personnelles, les événements, les photos, et les relations amicales. Sur Instagram, il fonctionne comme une galerie d’images ou de stories. Sur LinkedIn, il se rapproche du CV numérique, avec une hiérarchisation claire des expériences, compétences et recommandations. Sur TikTok, le profil est avant tout un tremplin vers les vidéos les plus virales de l’utilisateur. Enfin, sur des réseaux comme BeReal ou Snapchat, le profil est volontairement plus épuré, voire secondaire par rapport à l’instantanéité du contenu partagé.

Cette diversité de formats montre à quel point le profil s’adapte à la logique propre à chaque réseau social. Il peut être centré sur la narration, la notoriété, la carrière, l’engagement communautaire ou l’humour. Il peut être visible par tous (profil public), restreint à une communauté (profil privé ou semi-public), ou encore partiellement anonyme, notamment sur les plateformes favorisant les pseudonymes ou avatars fictifs.

Le profil remplit ainsi un double rôle :

- Un rôle identitaire : Il permet à l’utilisateur de construire une image de soi, de contrôler sa présentation en ligne, de projeter une personnalité, un style ou une appartenance ;

- Un rôle algorithmique : Il fournit à la plateforme des données essentielles pour personnaliser l’expérience utilisateur. En analysant les profils, les réseaux sociaux peuvent recommander du contenu pertinent, suggérer des comptes similaires, ou encore affiner le ciblage publicitaire.

Dans cette logique, le profil devient à la fois un outil de communication entre individus, un espace de valorisation personnelle, et un vecteur d’exploitation algorithmique. Il est le point de départ de toute activité sociale en ligne : S’abonner à d’autres comptes, recevoir des notifications, publier, commenter, ou encore être référencé par les moteurs de recherche internes.

Histoire et évolution des profils sociaux

Le profil social, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est le fruit d’une évolution progressive, nourrie par les grandes étapes de l’histoire du web social. Bien que son format actuel semble familier et intuitif, il est le résultat de plusieurs décennies d’expérimentations numériques, de transformations techniques et d’usages collectifs. Pour comprendre ce qu’est un profil sur un réseau social, il est essentiel de retracer l’histoire de sa naissance et de son développement, en parallèle de l’évolution d’Internet lui-même. Tout commence dans les années 1990, à une époque où les premiers internautes se rassemblent autour de forums de discussion, de groupes Usenet et de services pionniers comme The WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link), fondé en Californie en 1985, ou encore GeoCities, lancé en 1994. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de créer des pages personnelles très simples, souvent anonymes ou pseudonymes, sans réelle structure imposée. Il ne s’agit pas encore de réseaux sociaux au sens moderne du terme, mais les fondations du “profil numérique” sont déjà posées : un espace personnel, un pseudonyme, quelques informations, et un lien vers une communauté.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, des plateformes comme LiveJournal (1999) ou BlackPlanet (1999) introduisent des formes de profils plus structurés, où les utilisateurs peuvent publier des contenus et interagir avec d’autres membres via des commentaires ou des systèmes de messagerie. Cependant, la véritable révolution survient en 2003 avec l’arrivée de Friendster, qui inaugure un modèle fondé sur des profils connectés entre eux par des relations sociales explicites. Chaque utilisateur peut y créer un profil détaillé et lier celui-ci à ses amis, amorçant ainsi le principe du “graphe social” qui dominera les plateformes futures. La même année, LinkedIn voit le jour, en proposant une version du profil orientée vers le monde professionnel. Le concept est similaire à celui de Friendster, mais avec une finalité différente : constituer un réseau de collègues, recruteurs, et collaborateurs autour d’un profil structuré comme un curriculum vitae. LinkedIn introduit également très tôt des champs spécifiques liés à l’expérience, aux compétences et aux recommandations, donnant au profil une fonction de présentation formelle.

En 2004, Facebook bouleverse à son tour la donne en plaçant le profil au centre de l’expérience utilisateur. À l’origine réservé aux étudiants de l’université Harvard, le site permet à chaque membre de créer une page personnelle comprenant son nom réel, ses photos, ses préférences, et surtout sa “timeline” — un fil chronologique d’activités et de publications. Facebook transforme le profil en une entité vivante, en constante évolution, et visible dans le cadre d’un réseau privé. Le “mur” devient l’endroit où l’on écrit, où l’on commente, où l’on échange. À partir de là, le profil n’est plus simplement une présentation statique : il devient une narration continue de soi.

Les années 2010 marquent une nouvelle phase, avec l’émergence de plateformes centrées sur l’image, comme Instagram (2010) et Pinterest (2010), qui introduisent une dimension visuelle forte dans la construction des profils. Ici, l’identité de l’utilisateur s’exprime à travers des photos, des vidéos et des compositions graphiques. Le profil devient une vitrine esthétique, un portfolio créatif, une galerie d’instantanés soigneusement choisis. Cette mise en scène visuelle du “moi” trouve un écho dans la montée en puissance des influenceurs et des créateurs de contenu, pour qui le profil n’est plus seulement un espace personnel, mais un véritable levier de notoriété, de communication et de monétisation.

Dans la foulée, d’autres plateformes comme Snapchat (2011) proposent une logique différente : ici, l’accent est mis sur l’instantané, l’éphémère, et le dialogue direct. Le profil y est plus discret, moins visible, parfois volontairement minimaliste. L’idée n’est plus de construire une page de soi, mais de favoriser la spontanéité des échanges. C’est un tournant dans la conception des profils : moins figés, moins exposés, mais toujours connectés à une identité sociale numérique.

Avec TikTok (2016), on entre dans une nouvelle ère où le profil devient une scène : la biographie est réduite à l’essentiel, mais les vidéos publiées (souvent virales) incarnent la personnalité de l’utilisateur. Le contenu parle à la place du texte. Le profil est ici pensé comme un point d’entrée vers une série de performances. Chaque vidéo épinglée ou mise en avant contribue à façonner la perception du profil par le public.

Enfin, en 2023 et au-delà, on assiste à une multiplication des usages autour du profil social : outils de personnalisation avancés (avatars 3D, bannières interactives), intégration de badges de certification (comme le fameux “badge bleu”), possibilités de monétisation directe (boutons “s’abonner” ou “envoyer un don”), et contrôle accru des paramètres de confidentialité. Le profil devient un objet stratégique, à la croisée des chemins entre communication personnelle, marketing, identité numérique et présence algorithmique.

Chaque plateforme impose ses propres codes, sa propre “grammaire” du profil. Sur X (anciennement Twitter), le profil est souvent réduit à un court texte descriptif et un flux de publications rapides. Sur Reddit, il est davantage ancré dans l’anonymat, mais retrace les commentaires et publications de l’utilisateur. Sur Discord, il mêle pseudonyme, avatar et rôles communautaires. Et demain ? Avec l’essor du métavers et des identités numériques décentralisées (via la blockchain, les NFT ou les identifiants souverains), le profil pourrait devenir totalement portable, interopérable et contrôlé par l’utilisateur lui-même..

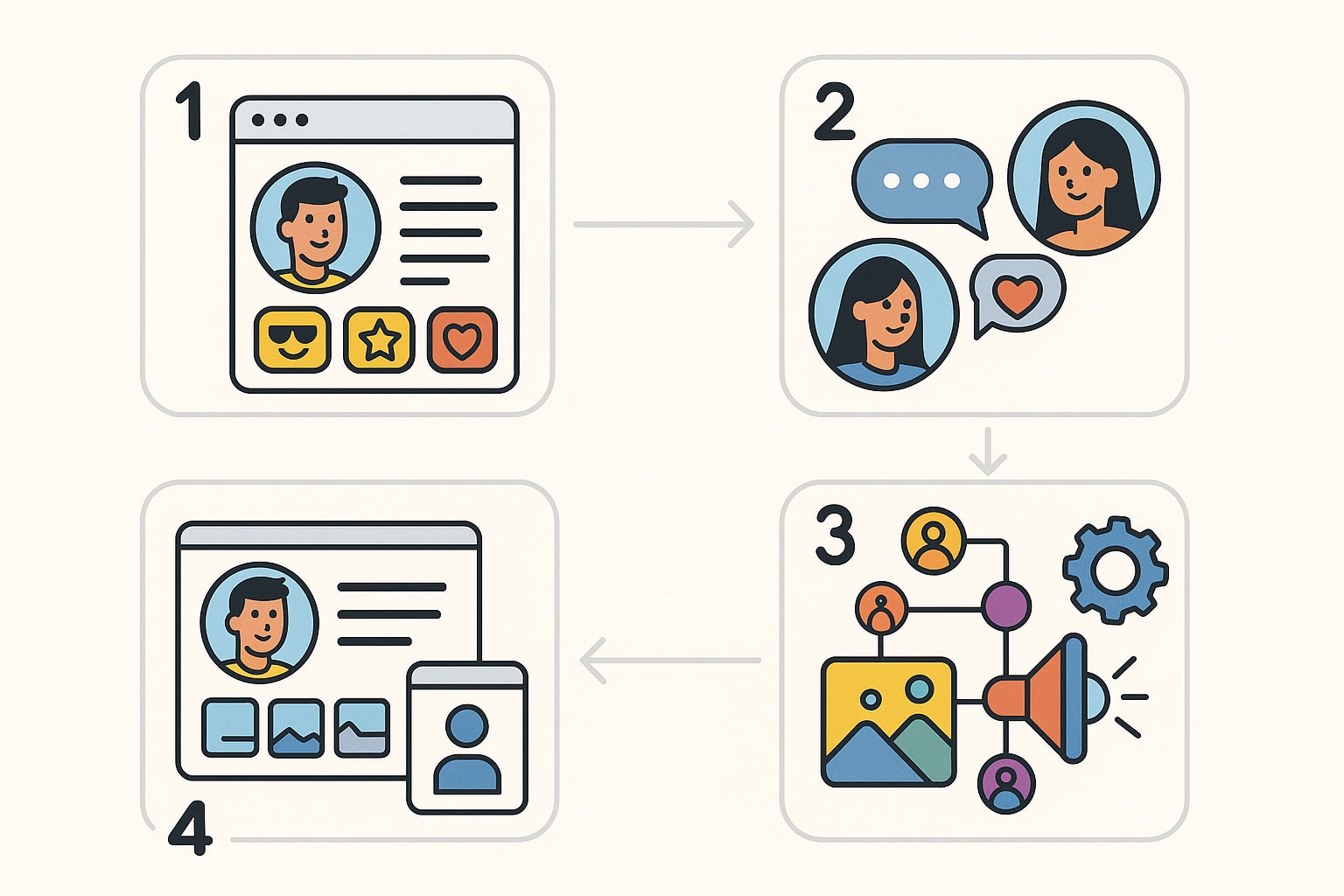

Le profil n’est pas seulement une fiche descriptive. Il est devenu un pivot central dans les interactions numériques. Voici les principales fonctions qu’il remplit :

1. La représentation de soi

Le profil sur un réseau social joue un rôle central dans la construction de l’identité numérique. Il s’agit du premier espace où l’utilisateur choisit comment il souhaite apparaître aux yeux des autres — amis, inconnus, recruteurs, marques ou abonnés. Cette représentation de soi n’est jamais neutre : elle résulte d’un choix, plus ou moins conscient, de contenus, de mots, d’images et de signes qui composent une image publique. En ce sens, le profil est à la fois un miroir de ce que l’on est ou pense être et une vitrine de ce que l’on veut montrer. La représentation de soi passe par de multiples éléments :

- La photo de profil, qui donne une première impression immédiate. Elle peut être sérieuse, professionnelle, esthétique, drôle ou même symbolique (un logo, un dessin, un paysage…) ;

- Le nom d’utilisateur ou pseudonyme, qui révèle parfois une personnalité, une appartenance ou un ton particulier ;

- La biographie, courte mais stratégique, où certains indiquent leur métier, d’autres leur philosophie de vie, leur position politique ou simplement une citation décalée ;

- Les publications visibles, qui racontent une histoire personnelle, mettent en avant des centres d’intérêt, documentent des événements ou expriment des émotions

Selon les individus, cette représentation peut être authentique ou mise en scène, volontairement sobre ou soigneusement travaillée. Certains choisissent d’exposer leur quotidien sans filtre, d’autres construisent une image soignée, presque éditorialisée, proche des stratégies de communication utilisées par les marques. D’ailleurs, l’évolution du profil est souvent liée au parcours de vie : un adolescent peut vouloir paraître drôle ou rebelle, un professionnel cherchera à paraître sérieux, un artiste privilégiera l’originalité visuelle, tandis qu’un militant exprimera ses engagements à travers des visuels ou des hashtags identitaires.

Les réseaux sociaux eux-mêmes encouragent certaines formes de présentation. Instagram valorise l’image esthétique, TikTok l’expression spontanée, LinkedIn le sérieux et la rigueur, Facebook la vie privée et familiale, tandis que X pousse à la synthèse percutante. Ainsi, l’environnement de la plateforme influence la manière dont chacun “se raconte”. Il s’agit donc d’un exercice de style (un choix narratif) où l’utilisateur devient en quelque sorte le rédacteur en chef de sa propre identité.

Il est aussi important de noter que le profil permet à l’individu de s’adresser à des publics multiples : ses proches, ses collègues, de potentiels clients, des inconnus ou des algorithmes. Ce phénomène, appelé context collapse (effondrement des contextes), oblige souvent les utilisateurs à “négocier” leur image en ligne : comment paraître sérieux sans être ennuyeux ? Comment être authentique sans trop s’exposer ? Cette gestion de l’image numérique fait partie intégrante de la représentation de soi sur les réseaux sociaux.

Enfin, la possibilité de modifier à tout moment son profil permet une évolution de l’identité numérique. On peut réécrire sa bio, changer de photo, faire le tri dans ses publications, ou même décider de rendre son compte privé. Cette malléabilité rend le profil vivant, réactif, parfois contradictoire — à l’image de nos identités multiples, changeantes, mouvantes selon les périodes de vie ou les situations sociales.

2. Un portail d’interaction

Au-delà de sa fonction de représentation, le profil sur un réseau social agit comme une véritable interface de communication. C’est un point d’entrée vers la relation, l’échange et l’interaction. Chaque profil n’est pas seulement un espace personnel : il est aussi un carrefour où convergent les regards, les commentaires, les “likes”, les abonnements et les messages privés. Il permet aux autres de découvrir une personne, mais aussi de nouer un lien numérique avec elle. Lorsque nous consultons un profil, nous y cherchons souvent des signaux : qui est cette personne ? Que partage-t-elle ? À quoi ressemble son univers ? Avons-nous des centres d’intérêt communs ? Cette observation précède souvent l’acte de “suivre”, “s’abonner”, “demander en ami” ou envoyer un message. Le profil devient alors une interface décisionnelle : il déclenche ou non l’envie d’interagir, de s’engager, voire de collaborer. Une fois la connexion établie, le profil reste un lieu d’interaction régulier. On y revient pour :

- Consulter les publications les plus récentes ;

- Commenter ou réagir à une photo, une vidéo ou un texte ;

- Partager du contenu publié par l’autre utilisateur ;

- Entrer en contact direct via la messagerie privée ;

- Découvrir des communautés associées (groupes, abonnements, hashtags suivis).

Le profil est donc une interface relationnelle, mais aussi une sorte de tableau de bord d’activités : il donne à voir les interactions passées (mentions, partages, réponses), il permet de gérer sa visibilité, d’activer ou de désactiver certaines options (commentaires, étiquetages, publications en mode public ou privé). Chaque plateforme propose des mécanismes différents, mais tous organisent cette interaction autour du profil comme point de départ. Cette logique d’interaction est également exploitée par les algorithmes : plus un utilisateur interagit avec un profil donné, plus la plateforme renforcera la mise en avant de ses contenus. C’est pourquoi le profil devient aussi un point stratégique dans la mécanique de visibilité sociale. Il ne suffit pas de publier du contenu : il faut qu’il soit visible depuis le profil, accessible, engageant, commentable, pour créer une boucle vertueuse d’échanges.

Dans les environnements professionnels (comme LinkedIn), le profil devient même une interface de mise en relation formelle. Il permet d’établir des connexions utiles, de proposer des partenariats, de recruter ou d’être recruté. Sur Instagram ou TikTok, il est un canal d’influence : les abonnés peuvent commenter, partager, signaler un intérêt à collaborer ou acheter un produit. Le profil devient alors un levier de développement personnel, artistique ou commercial.

Enfin, dans une dimension plus intime ou communautaire, le profil sert à maintenir le lien social. Il permet de retrouver d’anciens contacts, d’observer l’évolution de ses amis, de réagir à un événement de vie, de soutenir une cause ou de prendre des nouvelles. Il joue un rôle de prolongement de la sociabilité traditionnelle, avec ses codes propres mais aussi ses limites (notamment en cas de sur-sollicitation ou de fatigue numérique).

3. Un point d’entrée algorithmique

Au-delà de son rôle de vitrine personnelle ou de lien social, le profil sur un réseau social constitue également une source précieuse de données exploitée par les plateformes numériques. C’est un point d’entrée pour les algorithmes qui orchestrent l’expérience utilisateur : ce que l’on voit, avec qui l’on interagit, quels contenus nous sont proposés, et même quelles publicités apparaissent dans notre fil d’actualité. Chaque information contenue dans un profil (explicite ou implicite) nourrit la mécanique algorithmique. Les algorithmes analysent un ensemble de signaux issus du profil, tels que :

- Les informations déclarées : âge, localisation, genre, centres d’intérêt, profession ;

- Les connexions établies : amis, abonnements, groupes ou pages suivies ;

- Les interactions passées : likes, commentaires, partages, temps passé sur certains types de contenu ;

- Les activités comportementales : fréquence de connexion, appareil utilisé, parcours de navigation sur la plateforme.

Grâce à ces données, les plateformes élaborent des profils enrichis, parfois bien au-delà de ce que l’utilisateur a lui-même choisi de rendre public. Ces profils permettent ensuite d’automatiser et personnaliser l’expérience : affichage de publications prioritaires dans le fil d’actualité, recommandations d’amis ou de comptes à suivre, invitations à rejoindre des événements ou à explorer certains sujets. Mais cette personnalisation ne répond pas uniquement à une logique d’amélioration de l’expérience utilisateur. Elle s’inscrit dans une stratégie commerciale plus large : la monétisation des données. En croisant les informations de profil avec les comportements observés, les plateformes peuvent proposer aux annonceurs des formats publicitaires extrêmement ciblés. Par exemple, une entreprise pourra choisir de diffuser une publicité uniquement aux utilisateurs vivant dans une certaine région, ayant entre 25 et 35 ans, aimant la photographie et ayant récemment interagi avec du contenu lié aux voyages.

C’est ainsi que le profil devient un levier économique majeur dans l’écosystème des réseaux sociaux. Il n’est pas seulement une interface visible, mais une entrée dans un système d’analyse prédictive, qui influence profondément ce que l’on consomme comme information, ce que l’on découvre, et parfois même ce que l’on pense. Certains champs du profil, même facultatifs, ont une importance disproportionnée dans ce processus. Par exemple, un simple “like” sur une page de film ou un commentaire sur une publication politique peuvent suffire à classer un utilisateur dans une “catégorie d’intérêt”, utilisée pour ajuster l’ensemble de son fil d’actualité. De même, les profils professionnels ou les profils vérifiés sont davantage mis en avant dans certaines plateformes, créant des hiérarchies de visibilité automatisées.

Cette logique algorithmique, si elle est invisible pour l’utilisateur moyen, façonne pourtant profondément notre navigation quotidienne. Elle peut renforcer nos préférences, mais aussi contribuer à l’enfermement dans des bulles de filtres, où l’on voit surtout des contenus similaires à ceux que l’on consomme déjà. D’où l’importance, pour les utilisateurs, de comprendre que leur profil n’est pas seulement un outil d’expression, mais un objet calculé, interprété, et optimisé à des fins économiques.

4. Une identité numérique consolidée

Au fil du temps, le profil sur un réseau social est devenu bien plus qu’un simple espace de présentation : il constitue aujourd’hui une véritable extension de l’identité personnelle ou professionnelle. Ce que nous y écrivons, montrons, partageons ou laissons volontairement visible façonne une image numérique de nous-mêmes — un reflet partiel, certes, mais souvent puissant, voire déterminant dans certains contextes. Sur LinkedIn, un profil bien rempli peut se substituer à un CV classique : il présente l’expérience, les compétences, les recommandations, les certifications et même les projets réalisés. De plus en plus de recruteurs effectuent leurs recherches directement sur cette plateforme, et il n’est pas rare qu’un profil bien référencé sur Google arrive en premier lorsqu’on tape le nom d’une personne.

Sur Instagram, le profil peut devenir la vitrine d’un artiste, d’un photographe, d’un artisan ou d’un influenceur. Les publications sont sélectionnées et organisées pour refléter une esthétique, un univers ou un message cohérent. Sur TikTok, le profil est souvent vu comme une carte de visite créative : une courte bio, une série de vidéos populaires, un ton reconnaissable. Il permet à des créateurs émergents de gagner en visibilité, de se faire repérer par des marques ou des partenaires, voire de construire une carrière à part entière. Cette consolidation de l’identité numérique signifie aussi que le profil n’est plus un simple point de passage temporaire : il devient un élément durable de notre présence en ligne. Il évolue avec nous, au fil de nos expériences, de nos envies et de nos changements de vie. On y ajoute un nouveau diplôme, on y partage un déménagement, une naissance, un nouveau projet, ou une nouvelle orientation professionnelle. C’est une narration en continu de notre trajectoire personnelle et sociale.

Mais cette centralité soulève également des enjeux éthiques, sociaux et juridiques majeurs. Le profil, parce qu’il rassemble des données personnelles, est au cœur de nombreux questionnements sur :

- La confidentialité : quelles informations sont visibles ? à qui ? comment les protéger ?

- La réputation en ligne : un vieux tweet, une photo compromettante, un commentaire mal interprété peuvent nuire à l’image publique d’un individu, parfois des années après leur publication.

- La manipulation des données : nos profils sont utilisés par les plateformes pour alimenter des bases de données commerciales, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients.

- La standardisation des comportements : sous la pression des algorithmes et des attentes sociales, les profils tendent à se ressembler. On y affiche les mêmes succès, les mêmes modèles esthétiques, les mêmes formats narratifs. C’est ce qu’on appelle parfois la mise en scène de soi.

Par ailleurs, des questions complexes émergent autour du droit à l’anonymat et du droit à l’oubli. Peut-on exister en ligne sans être identifié ? Peut-on effacer son profil et ses traces numériques ? Que deviennent les profils d’utilisateurs décédés ou inactifs ? Ces problématiques, encore en évolution, touchent à la fois aux droits des individus et aux responsabilités des plateformes.

Les législations comme le RGPD (Règlement général sur la protection des données) en Europe ont introduit des obligations claires en matière de transparence et de contrôle des données. Mais dans la pratique, beaucoup d’utilisateurs restent mal informés ou peu outillés pour gérer activement leur profil et ses implications.

Enfin, il ne faut pas oublier l’impact émotionnel de cette identité numérique consolidée. Elle peut générer de la pression sociale, un besoin constant de se mettre en valeur, d’actualiser son image, de répondre aux attentes implicites d’une audience invisible mais omniprésente. Elle peut aussi devenir un terrain de comparaison, de jugement ou de mal-être, notamment chez les jeunes générations fortement exposées aux logiques de “like” et de validation publique.

0 commentaires