Lancer un produit ou un service sans en tester l’intérêt au préalable peut représenter un risque important pour une entreprise. Avant d’investir dans le développement, la logistique, ou même la communication, il est stratégique de mesurer l’intérêt réel du marché cible. C’est précisément ce que permet le smoke test : une méthode simple, rapide et économique pour valider un concept avant sa concrétisation. Cette pratique issue du lean startup permet de tester l’appétence d’une audience pour une offre qui n’existe pas encore, en simulant une expérience utilisateur crédible et engageante. Dans cet article, détaillons ensemble ce qu’est un smoke test, son fonctionnement, ses différentes formes, ainsi que les étapes pour le mettre en œuvre efficacement.

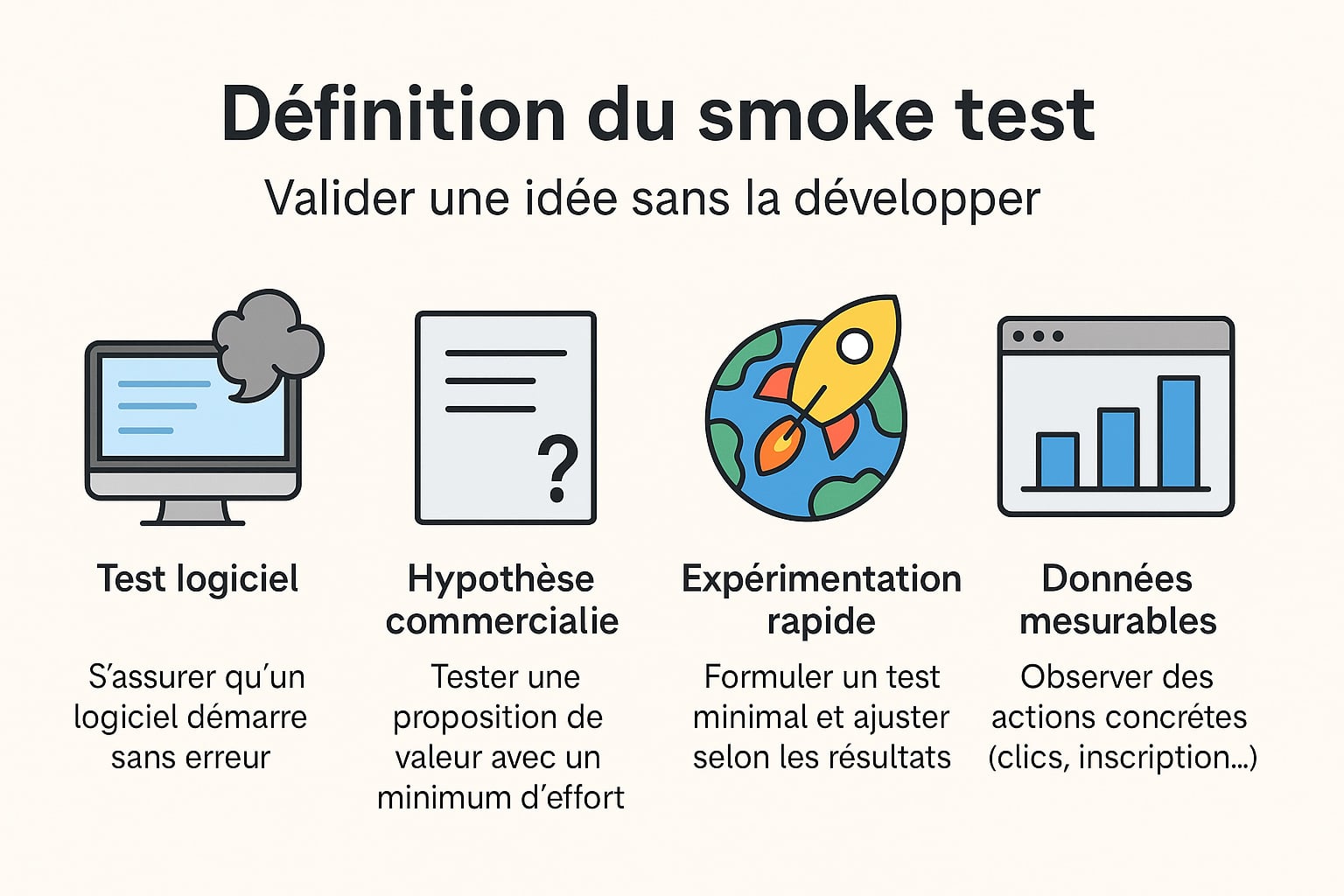

Définition du smoke test : Valider une idée sans la développer

Le terme smoke test n’est pas né dans le monde du marketing, mais dans celui du développement logiciel. À l’origine, il désignait une technique de test basique utilisée dans les années 1970 par les ingénieurs des premières grandes entreprises informatiques comme IBM ou Hewlett-Packard. Le principe ? Allumer un nouveau composant ou logiciel pour vérifier s’il « fume », c’est-à-dire s’il plante ou provoque une erreur critique dès le lancement. Si l’on observe « de la fumée », c’est que le système est trop instable pour des tests plus poussés. Ce test de surface visait à éliminer d’emblée les pannes les plus grossières. Le smoke test est ensuite devenu une pratique standard dans les méthodes de test logiciel, notamment avec l’essor des méthodologies agiles dans les années 1990 et 2000. Dans ce cadre, il fait partie de l’intégration continue, où chaque nouvelle version d’un logiciel est automatiquement testée pour vérifier qu’elle démarre et que les fonctions essentielles ne sont pas rompues.

C’est dans les années 2010, avec la montée en puissance des approches lean startup, que le concept de smoke test a été réinterprété et transposé au marketing et à l’innovation produit. Eric Ries, entrepreneur et auteur du livre The Lean Startup (publié en 2011), a contribué à démocratiser cette approche en incitant les startups à ne pas attendre le produit final pour tester une idée. L’objectif devient alors : valider une hypothèse commerciale avec le moins d’effort possible, souvent à l’aide d’un site web ou d’une publicité simulant un produit non encore existant.

Le smoke test marketing fait donc partie des méthodes dites de validation précoce, qui visent à minimiser les risques liés à l’innovation. Il permet de tester une proposition de valeur sur une cible réelle, avant tout investissement technique, industriel ou logistique.

Une méthode enracinée dans la culture startup et l’innovation rapide

À partir de 2012, avec l’explosion des incubateurs et accélérateurs de startups à travers le monde (Station F à Paris, Y Combinator à San Francisco, Seedcamp à Londres), le smoke test devient une pratique courante pour évaluer la viabilité de projets très en amont. Des entreprises emblématiques comme Dropbox, Buffer ou Zappos ont utilisé cette approche pour valider leur idée initiale.

- Dropbox, par exemple, a publié en 2008 une vidéo de démonstration montrant un produit fonctionnel… qui n’existait pas encore. Cette vidéo a généré des milliers d’inscriptions à leur newsletter, ce qui a validé l’intérêt pour leur solution de synchronisation de fichiers ;

- Buffer, outil de planification de publications sur les réseaux sociaux, a commencé par une simple landing page présentant l’offre, avec un bouton « see plans & pricing ». Derrière, aucune infrastructure n’était encore développée.

Ces exemples montrent que le smoke test n’est pas un gadget marketing, mais une stratégie de validation fondée sur le comportement réel. Il s’inscrit dans une logique d’expérimentation rapide : formuler une hypothèse, construire un test minimal, observer les résultats, et ajuster en conséquence.

Les fondamentaux méthodologiques du smoke test

Dans sa version moderne, le smoke test marketing repose sur quatre piliers essentiels :

- Rapidité : Le test est volontairement limité dans le temps et dans l’effort de production. Une landing page peut être conçue en quelques heures, une campagne publicitaire lancée en un jour ;

- Économie : Il ne s’agit pas de développer un prototype, mais de mettre en scène le produit de manière crédible. L’investissement est focalisé sur la présentation et l’acquisition de trafic ciblé ;

- Mesure : On ne cherche pas à récolter des opinions (comme dans une étude qualitative), mais à observer des actions mesurables : clics, conversions, taux de rebond, inscriptions…

- Réalisme : Pour que les données soient fiables, l’utilisateur doit croire que l’offre existe réellement. Cela suppose une page bien conçue, avec des arguments clairs, un design professionnel et une promesse crédible.

La finalité d’un smoke test est de valider ou d’invalider une hypothèse de marché. Par exemple : « les utilisateurs seraient prêts à payer 5 € par mois pour cette application », ou encore « les professionnels de santé sont intéressés par ce service de téléconsultation ». Ces hypothèses doivent être précises, mesurables et testables.

Contrairement à un sondage ou une étude d’opinion, un smoke test observe des signaux comportementaux. C’est ce qui en fait un outil particulièrement fiable pour prendre des décisions de go/no-go sur le développement d’un produit ou service.

Un outil en pleine évolution avec l’essor du digital

Le smoke test a aujourd’hui évolué pour s’adapter aux multiples canaux numériques disponibles : réseaux sociaux, moteurs de recherche, newsletters, marketplaces… Les outils comme Google Ads, Facebook Ads, Unbounce, Carrd, Webflow ou Typeform ont rendu cette méthode accessible à tous, sans compétences techniques avancées. On parle désormais de test de traction (traction test) ou d’expérience de pré-lancement, selon les cas. La logique reste la même : tester une idée sans avoir à la produire. L’approche est même utilisée par de grandes entreprises dans le cadre de l’intrapreneuriat ou de l’innovation produit, notamment dans les secteurs du SaaS, de l’e-commerce, de la santé, ou encore de l’éducation.

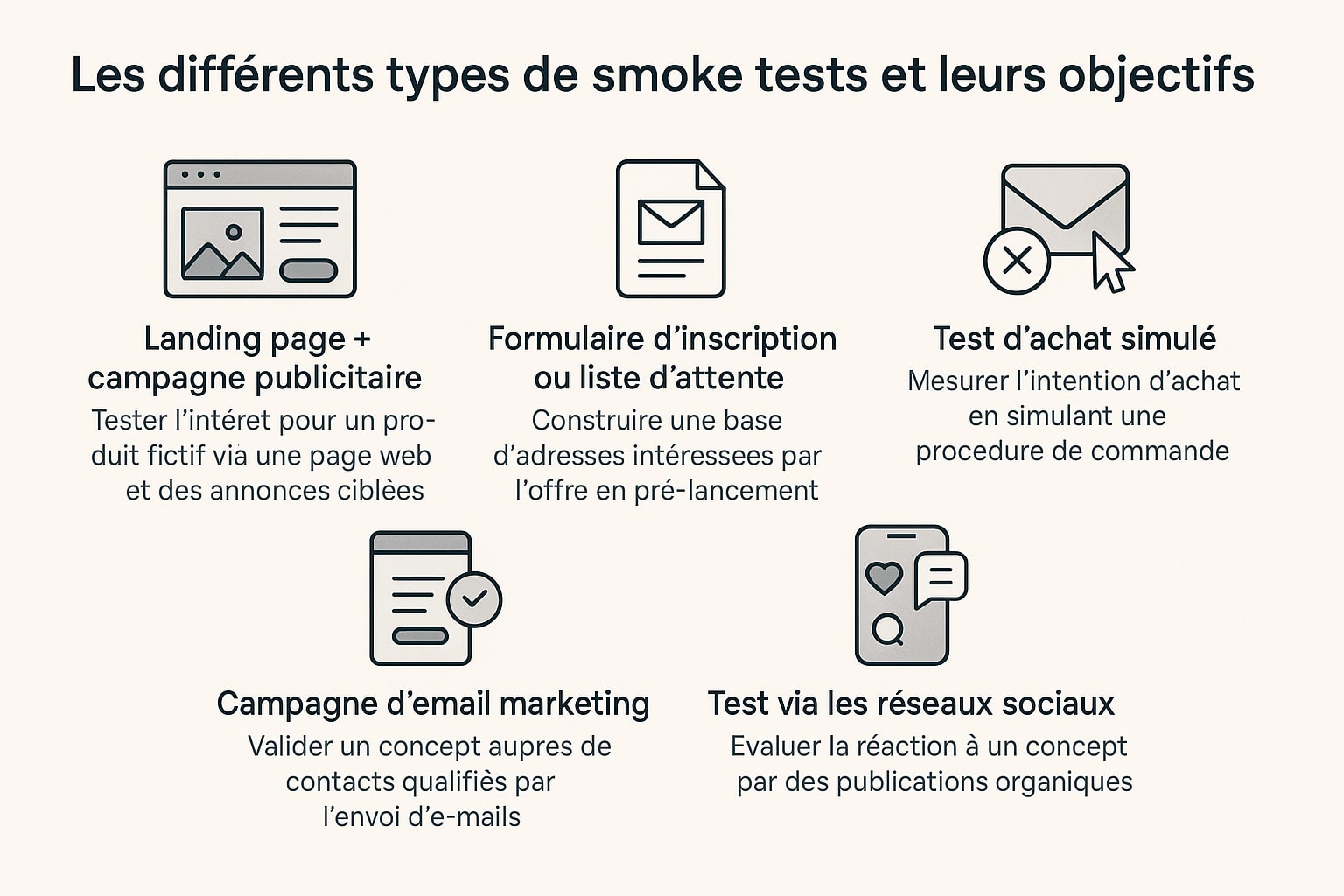

Les différents types de smoke tests et leurs objectifs

Il existe plusieurs façons de concevoir un smoke test selon les objectifs, le public ciblé et le canal utilisé. Tous partagent une logique commune : présenter un produit ou service fictif, de manière suffisamment crédible, pour provoquer une réaction mesurable du public. L’enjeu n’est pas simplement d’exposer une idée, mais d’observer comment les utilisateurs interagissent avec elle, et ce, avant tout investissement en développement ou production. Ces tests peuvent s’adapter à divers contextes : Lancement de produit en B2C, validation d’une fonctionnalité SaaS, test de modèle économique dans le e-commerce ou encore exploration d’un nouveau marché dans le secteur B2B. Voici les formats de smoke test les plus couramment utilisés, chacun ayant ses spécificités et ses avantages.

- Landing page + campagne publicitaire : C’est le format le plus classique et souvent le plus efficace pour tester l’attrait d’un nouveau produit ou service. Une landing page claire et bien structurée présente l’offre fictive, ses bénéfices, son positionnement prix, et intègre un ou plusieurs appels à l’action (CTA) tels que « précommander », « recevoir une alerte au lancement » ou « bénéficier d’un tarif exclusif ». Le trafic est généré par des campagnes publicitaires ciblées (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads selon le public). Cette approche permet de mesurer très rapidement des indicateurs clés comme le taux de clics (CTR), le taux de conversion, le coût par lead, ou encore la pertinence des messages selon les segments testés. Ce format est idéal dans un contexte de test de concept B2C, notamment pour les applications mobiles, les produits physiques, ou les services numériques ;

- Formulaire d’inscription ou liste d’attente : cette approche est adaptée aux projets en phase d’idéation ou de pré-lancement. Ici, la page de test met en avant les bénéfices futurs de l’offre et invite les visiteurs à s’inscrire pour recevoir des nouvelles ou accéder à la solution en avant-première. Cela permet de construire une première base d’adresses e-mail qualifiées, qui pourra ensuite être sollicitée pour une bêta ou un MVP (produit minimum viable). C’est aussi un excellent moyen de mesurer l’engagement initial : une inscription indique une curiosité, une envie d’en savoir plus ou de participer à l’aventure ;

- Test d’achat simulé : également appelé « fake door test« , ce format consiste à simuler un tunnel de commande complet. L’utilisateur croit pouvoir acheter le produit, clique sur « commander », et arrive finalement sur une page qui l’informe que le produit n’est pas encore disponible, souvent avec une option pour être recontacté. Ce test permet de mesurer l’intention d’achat réelle, au-delà de l’intérêt théorique. Il est particulièrement pertinent pour les offres à forte valeur ou pour tester des éléments sensibles comme le prix ou les options de livraison. Néanmoins, cette méthode doit être utilisée de manière éthique : il est essentiel de ne pas tromper l’utilisateur et de rester transparent sur la nature du test ;

- Campagne d’e-mail marketing : si vous disposez déjà d’une base de contacts, une campagne e-mail est une excellente option pour tester rapidement un concept. Il peut s’agir d’un message simple présentant une nouvelle offre ou une fonctionnalité, avec un bouton d’action menant à une page de confirmation ou à un formulaire. Ce type de test permet de valider une idée auprès d’une audience déjà engagée, par exemple des clients existants ou des prospects qualifiés. Il est aussi idéal pour segmenter les réponses et identifier les cibles les plus sensibles à l’offre ;

- Test via les réseaux sociaux organiques : bien que plus qualitatif, un test réalisé via un post LinkedIn, une story Instagram ou une vidéo TikTok peut permettre d’évaluer la viralité d’un concept ou la résonance d’un message. Les likes, commentaires, partages ou réponses à des sondages intégrés sont autant d’indicateurs d’intérêt. Cette méthode convient bien aux communautés engagées ou aux créateurs de contenu souhaitant impliquer leur audience dans le processus d’innovation ;

- Test sur marketplace : Dans le cas d’un produit physique ou numérique, il est parfois possible de créer une fiche produit fictive sur une marketplace comme Etsy, Amazon ou même Leboncoin. Les vues, ajouts au panier ou demandes d’information peuvent être analysées comme indicateurs d’intérêt. Cela permet aussi de tester le positionnement par rapport à la concurrence.

Chaque format de smoke test a ses avantages et ses limites. Le choix dépend de plusieurs facteurs :

- Le degré de maturité du projet : Un concept en idéation se prête mieux à une page simple ou un test d’intérêt, tandis qu’un projet plus avancé peut simuler un achat ;

- Le budget disponible : Les campagnes publicitaires nécessitent un investissement initial, tandis que les tests sur base existante ou via réseaux sociaux sont quasiment gratuits ;

- Le canal d’acquisition visé : Tester via les canaux que vous utiliserez réellement lors du lancement permet une meilleure projection des résultats ;

- Le niveau d’engagement attendu : Selon que l’on cherche un clic, une inscription ou une tentative d’achat, le format sera différent.

Quel que soit le type de smoke test choisi, il est essentiel de ne tester qu’un seul concept à la fois. Multiplier les variables (offre, message, prix, cible) rend l’analyse difficile et peut fausser les conclusions. En segmentant les tests, vous pourrez itérer avec précision, apprendre à chaque campagne, et affiner progressivement votre proposition de valeur.

Mettre en place un smoke test en 5 étapes

La mise en œuvre d’un smoke test ne nécessite pas de compétences techniques avancées, mais elle demande de la méthode, de la clarté dans les objectifs, et surtout une capacité à interpréter les résultats avec discernement. Il ne s’agit pas simplement de « faire une landing page », mais de concevoir une véritable expérimentation marketing, structurée comme un test scientifique : hypothèse, test, mesure, ajustement. Voici les 5 étapes essentielles pour créer un smoke test efficace, avec les bonnes pratiques associées à chaque phase :

1. Définir le concept à tester

Avant de créer quoi que ce soit, posez-vous les bonnes questions. Quel produit ou service souhaitez-vous tester ? Quelle est sa proposition de valeur unique (UVP) ? Quels problèmes résout-il ? Quelle promesse faites-vous à votre audience ? Il est indispensable de formuler une hypothèse claire et testable. Par exemple : « Les jeunes actifs seraient prêts à payer 9,90 € par mois pour accéder à une application de coaching nutritionnel ». Votre message doit refléter cette promesse, en mettant en avant les bénéfices concrets pour l’utilisateur (gain de temps, économies, confort, performance…).

➜ Astuce : rédigez un pitch de 30 secondes à voix haute. Si vous butez ou avez besoin de trop de détails, votre concept n’est peut-être pas encore assez clair.

2. Identifier la cible du smoke test

Le succès d’un smoke test dépend en grande partie du bon ciblage. Définissez précisément votre audience cible à travers un ou plusieurs personas : âge, profession, besoins, habitudes numériques, problèmes rencontrés… Plus votre message sera adapté à votre cible, plus vous aurez de chances de capter son attention. Cette étape vous permettra de choisir les bons canaux d’acquisition (réseaux sociaux, moteurs de recherche, email, etc.) et d’ajuster le langage, le design et le ton de votre landing page.

Par exemple : si vous testez une offre B2B pour des DRH, LinkedIn Ads sera probablement plus pertinent que TikTok Ads.

3. Créer la landing page pour le smoke test

La landing page est le cœur de votre smoke test. C’est sur cette page que se jouera l’essentiel : accrocher l’utilisateur, expliquer l’offre et générer une action (clic, inscription, simulation de commande, etc.). Utilisez des outils no-code comme Webflow, Unbounce, Carrd ou WordPress pour créer une page rapidement. Le design doit être propre, rassurant et responsive. Pensez à :

- Un titre fort, orienté bénéfices

- Une description concise de l’offre

- Une illustration ou une maquette du produit

- Un call-to-action (CTA) visible et explicite (ex. : « Je réserve ma place », « Soyez les premiers informés », « Précommandez maintenant »)

- Des outils de tracking : Google Analytics, Meta Pixel, Hotjar, Matomo…

Bon à savoir : certains testeurs ajoutent des éléments de réassurance fictifs comme des logos de médias ou des témoignages simulés pour renforcer le réalisme. Cela peut être pertinent, à condition d’être transparent dans un second temps.

4. Lancer une campagne d’acquisition lors d’un smoke test

Une fois votre landing page prête, vous devez générer du trafic qualifié. C’est là que les campagnes publicitaires entrent en jeu. Choisissez une ou deux plateformes adaptées à votre cible (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads) et définissez :

- Une ou plusieurs audiences ciblées ;

- Des visuels accrocheurs ou des vidéos courtes ;

- Un message cohérent avec la promesse de votre landing page.

Commencez avec un budget modeste (entre 100 et 300 €) pour observer les premières tendances. Testez plusieurs variantes d’annonces (A/B testing) pour optimiser vos performances. Pensez à garder vos annonces simples. N’essayez pas de tout dire en une seule image. L’objectif est d’éveiller la curiosité et d’inciter au clic.

5. Analyser les données du smoke test

Après 3 à 7 jours de test (selon le volume de trafic), vous aurez collecté des données précieuses. Voici les indicateurs clés à surveiller :

- CTR (Click Through Rate) : Le taux de clic sur vos publicités. Un CTR faible (<1%) peut indiquer un problème de message ou de ciblage ;

- Taux de conversion : Nombre d’actions (clics sur CTA, inscriptions) par rapport au nombre de visiteurs. Un bon taux dépend du secteur, mais viser 5 à 15 % est souvent un bon point de départ ;

- Temps passé sur la page : Un indicateur qualitatif pour mesurer l’intérêt. Un visiteur qui reste plus de 30 secondes lit probablement votre contenu ;

- Coût par lead ou par clic : Vous permettra d’estimer un coût d’acquisition futur.

Interprétez ces données avec prudence car un test ne donne pas une vérité absolue, mais il oriente vos choix. Si les résultats sont faibles, vous pouvez ajuster le message, changer de visuel, ou tester une autre audience.

Agir avec transparence et éthique lors d’un smoke test

Un smoke test implique souvent de faire croire, temporairement, à l’existence d’un produit ou service. Cette simulation, si elle est menée de manière responsable, ne doit pas être perçue comme une tromperie, mais plutôt comme une méthode pragmatique de validation. Elle permet de recueillir des signaux comportementaux authentiques, essentiels pour orienter un projet avant de s’engager dans des investissements importants. Toutefois, cette démarche doit impérativement s’accompagner d’une communication honnête et transparente. Il est important de ne pas abuser de la crédulité des utilisateurs ni de leur faire perdre leur temps. Dès que l’objectif principal du test est atteint (clic, inscription, intention d’achat simulée), il est recommandé de révéler la nature exploratoire de la démarche. Une page de remerciement ou une fenêtre contextuelle peut transmettre un message respectueux et engageant, par exemple :

« Merci pour votre intérêt ! Nous construisons actuellement ce produit et sommes ravis de voir qu’il vous intéresse. Votre retour est précieux. Vous serez parmi les premiers informés de sa disponibilité. »

Cette approche n’a que des avantages : elle évite la frustration, valorise la participation de l’utilisateur, et vous permet de construire une première base communautaire autour de votre projet. Vous pouvez même aller plus loin en proposant à ces premiers intéressés de :

- Répondre à un court questionnaire pour préciser leurs besoins

- Accéder à une bêta privée ou une démo préliminaire

- Participer à des sessions de co-création ou de test utilisateur

En agissant ainsi, vous transformez un simple test d’intérêt en levier de relation client anticipée. Cela renforce non seulement la légitimité de votre démarche, mais aussi la valeur perçue de votre future solution. Sur le plan légal, assurez-vous également de respecter les règles en matière de protection des données personnelles (RGPD) si vous collectez des e-mails. Informez clairement les visiteurs de l’usage prévu de leurs données, et donnez-leur la possibilité de se désinscrire facilement.

Un smoke test bien conçu et bien interprété peut donc devenir bien plus qu’un simple test : un tremplin vers une communauté engagée, un projet affiné, et un lancement solide, basé sur des données concrètes. C’est en plaçant la transparence et l’éthique au cœur de votre démarche que vous bâtirez la confiance nécessaire pour transformer vos leads en futurs clients fidèles.

0 commentaires