Lorsqu’une entreprise souhaite moderniser ses outils, refondre son site web ou lancer une application mobile pour mieux répondre aux attentes de ses clients, elle initie ce que l’on appelle un projet digital. Ces initiatives, de plus en plus fréquentes, s’inscrivent dans une démarche structurée qui mêle stratégie, technologie et collaboration. Pourtant, derrière ce terme largement utilisé, se cache une réalité souvent méconnue. Dans cet article, nous allons clarifier ce qu’est un projet digital, ses différentes étapes, et la méthodologie à suivre pour le mener à bien, de l’analyse des besoins jusqu’à sa mise en œuvre finale.

- La définition et les objectifs d’un projet digital

- Les grandes étapes de la méthodologie d’un projet digital

- 1. L’analyse de l’existant et le recueil des besoins de l’entreprise

- 2. L’élaboration de la note de cadrage

- 3. Le choix de la solution digitale pour le projet numérique

- 4. La rédaction du cahier des charges fonctionnel

- 5. La rédaction de la proposition commerciale

- 6. La mise en œuvre, les tests et la livraison

La définition et les objectifs d’un projet digital

Le terme projet digital s’inscrit dans l’évolution plus large de la transformation numérique, un processus amorcé dès la fin du XXème siècle. L’informatisation progressive des entreprises dans les années 1980, puis l’explosion d’Internet dans les années 1990, ont posé les bases de ce que l’on appelle aujourd’hui la digitalisation. En 1994, l’apparition du tout premier site e-commerce (Amazon.com) a marqué une rupture dans la manière de concevoir les produits, les services et les canaux de communication. Depuis, la montée en puissance du cloud, de la mobilité, des objets connectés ou encore de l’intelligence artificielle n’a fait que renforcer ce mouvement global.

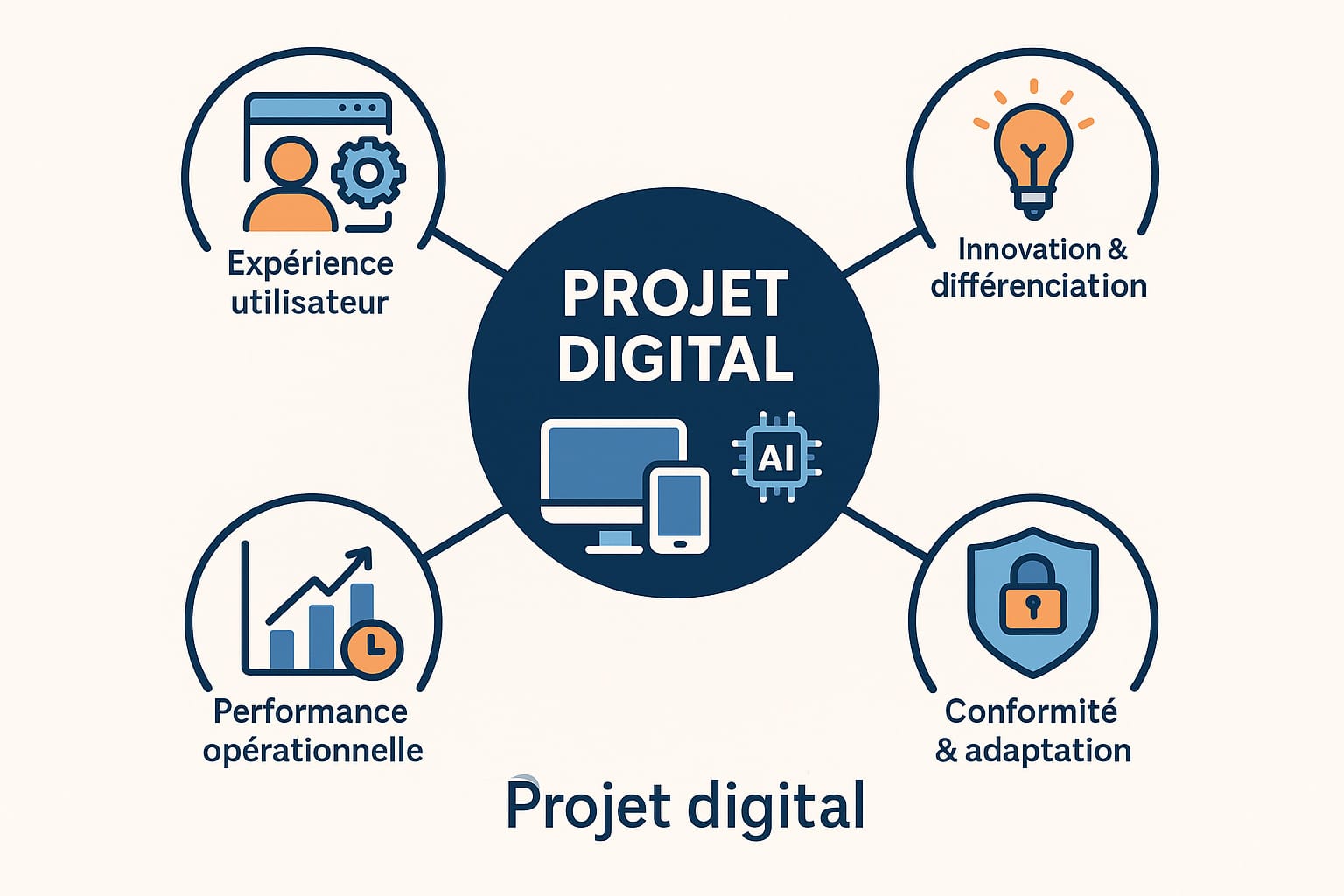

Un projet digital désigne aujourd’hui un ensemble d’actions planifiées et coordonnées, visant à concevoir, adapter ou optimiser un service, un produit ou un processus métier à l’aide de technologies numériques. Il s’agit d’un chantier structuré, généralement limité dans le temps, qui mobilise des ressources humaines, techniques et financières autour d’un objectif précis. Contrairement à une simple tâche informatique ou à une mise à jour logicielle, un projet digital implique une transformation tangible de l’existant, en réponse à des besoins concrets d’innovation, de performance ou d’expérience utilisateur. Les projets digitaux peuvent concerner tous les secteurs d’activité, de la santé à l’agriculture, de l’industrie au tourisme. Ils prennent des formes variées, comme :

- La refonte complète d’un site e-commerce pour améliorer le taux de conversion et l’ergonomie mobile ;

- Le développement d’une application mobile de suivi personnalisé pour une clinique ou un cabinet médical ;

- L’intégration d’un CRM (comme Salesforce ou HubSpot) pour structurer la relation client d’une PME ;

- La digitalisation du processus de recrutement via une plateforme RH centralisée ;

- La mise en place d’une chaîne de production connectée (industrie 4.0) dans une usine ;

- Ou encore l’automatisation des relances commerciales grâce à des outils de marketing automation.

Derrière ces initiatives se trouvent des objectifs multiples. Le premier est souvent d’améliorer l’expérience utilisateur (interne ou externe), en rendant les services plus accessibles, plus rapides, plus fluides. Le second concerne la performance opérationnelle : réduction des coûts, gain de temps, fiabilisation des processus, amélioration de la prise de décision par la donnée. Enfin, un projet digital peut aussi répondre à des enjeux stratégiques : se différencier sur un marché concurrentiel, répondre à de nouvelles exigences réglementaires (comme le RGPD en Europe), ou encore s’adapter à des comportements d’achat en constante évolution.

La littérature spécialisée (notamment les travaux de chercheurs comme Henri Isaac (Université Paris Dauphine) ou les publications de la Harvard Business Review) souligne que la réussite d’un projet digital dépend autant de sa dimension technologique que de sa gouvernance. Cela implique une vision claire, une culture de la collaboration, et une capacité à embarquer les équipes dans une dynamique de changement. On distingue également plusieurs types de projets selon leur périmètre :

| Type de projet digital | Description et exemple |

|---|---|

| Projet de communication | Améliorer la visibilité et l’image de l’entreprise sur les supports numériques. Exemple : refonte du site vitrine ou mise en place d’une stratégie social media. |

| Projet métier | Optimiser un processus interne ou une fonction support. Exemple : digitalisation du suivi des ressources humaines ou de la gestion financière. |

| Projet produit/service | Créer une nouvelle offre digitale ou enrichir une offre existante. Exemple : application mobile dédiée à la réservation de prestations. |

| Projet data | Exploiter les données pour améliorer la performance ou faciliter la prise de décision. Exemple : déploiement d’un tableau de bord interactif ou d’un outil de business intelligence (BI). |

Un projet digital est une démarche structurée, stratégique, qui mobilise des compétences transversales et vise à produire un changement mesurable. C’est aussi un levier d’adaptation dans un environnement où les comportements, les outils et les attentes évoluent à grande vitesse.

Les grandes étapes de la méthodologie d’un projet digital

Un projet digital, pour aboutir avec succès, doit suivre une méthodologie rigoureuse. Bien que les approches puissent varier selon les entreprises ou les écoles de pensée (cycle en V, méthode agile scrum, lean, etc.), certaines étapes sont incontournables. Voici un découpage standard, applicable à la majorité des projets digitaux :

1. L’analyse de l’existant et le recueil des besoins de l’entreprise

Tout projet digital débute par une phase d’exploration indispensable : L’analyse de l’existant couplée au recueil des besoins. Cette étape permet de poser les fondations du projet en identifiant ce qui fonctionne, ce qui pose problème, et ce qui pourrait être amélioré ou transformé. Elle ne se limite pas à un état des lieux technique, mais englobe également les usages, les processus métiers et la culture de l’organisation. Analyser l’existant, c’est s’interroger sur les outils actuellement utilisés (ERP, CRM, intranet, etc.), les flux d’informations, les interactions entre services, ou encore les irritants rencontrés par les collaborateurs. Cela inclut également une compréhension fine du contexte stratégique de l’entreprise : son positionnement, ses objectifs à court et moyen terme, ses contraintes internes ou réglementaires.

Parallèlement, il est essentiel de capter les attentes des utilisateurs finaux (qu’ils soient clients, partenaires ou collaborateurs) afin d’assurer que la future solution réponde réellement à leurs besoins. Cela implique souvent de mobiliser plusieurs techniques d’investigation et d’analyse. Les outils et méthodes utilisés durant cette phase peuvent inclure :

- Entretiens qualitatifs avec les équipes opérationnelles, les managers et les utilisateurs clés ;

- Audit technique et fonctionnel des outils et systèmes en place (applications, bases de données, architecture réseau, etc.) ;

- Cartographie des processus actuels pour identifier les points de friction ou de redondance ;

- Analyse des parcours utilisateurs (UX) afin d’évaluer l’ergonomie, la fluidité et la satisfaction globale ;

- Benchmark concurrentiel pour observer les tendances et solutions mises en place dans des entreprises similaires ;

- Questionnaires ou ateliers collaboratifs pour faire émerger des besoins latents ou partagés.

Cette phase permet de produire un premier diagnostic structuré, souvent accompagné d’un document de synthèse ou d’un rapport d’audit. Ce livrable formalise les forces et faiblesses du système actuel, les attentes exprimées, ainsi que les premières hypothèses d’évolution. Il servira de base à la note de cadrage, qui orientera l’ensemble des décisions futures.

Au-delà des aspects techniques, cette étape joue aussi un rôle clé dans l’adhésion des parties prenantes. En impliquant les collaborateurs dès le début du projet, on favorise une meilleure compréhension des enjeux et une plus grande acceptation des changements à venir.

2. L’élaboration de la note de cadrage

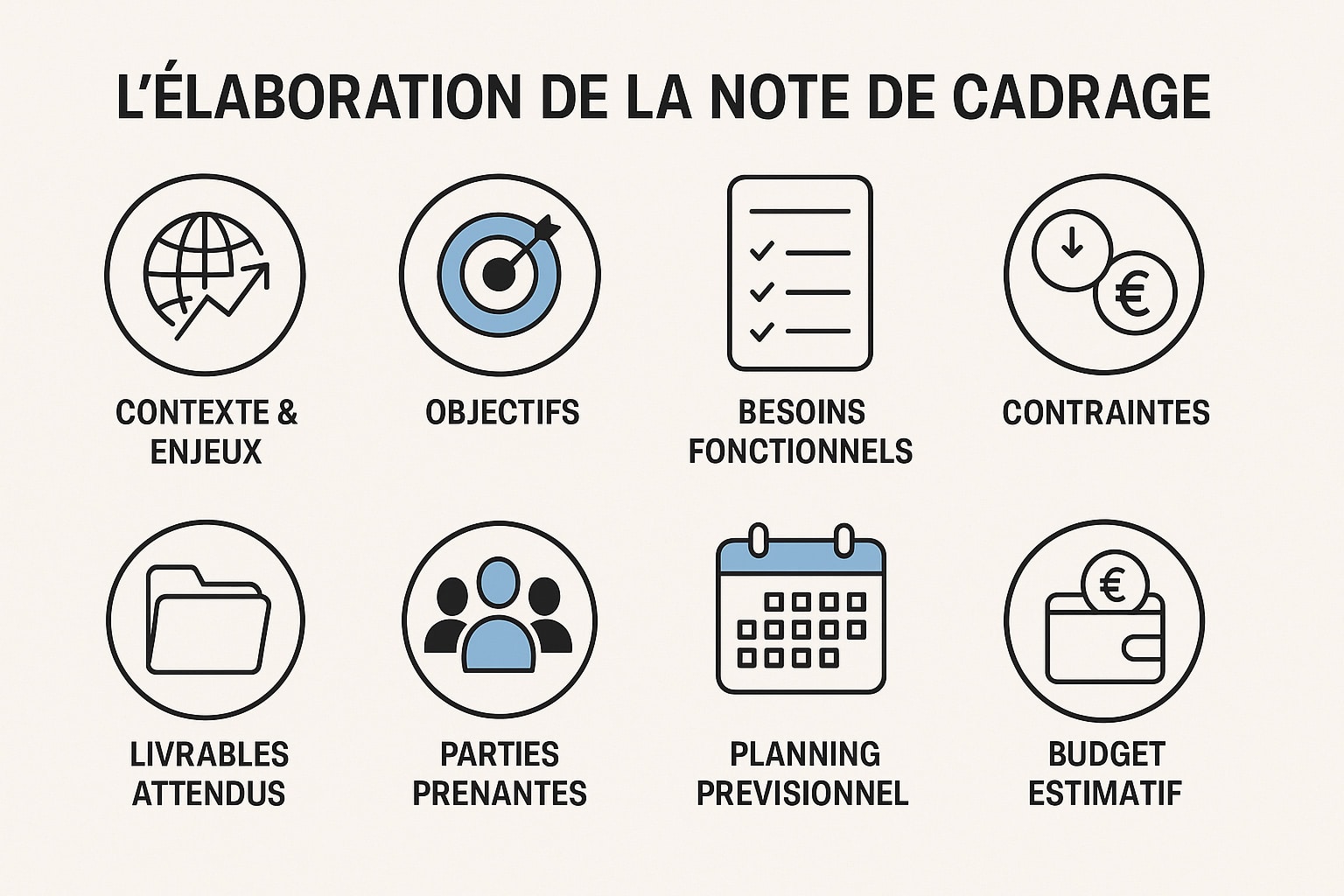

La note de cadrage est l’un des documents les plus stratégiques d’un projet digital. Elle intervient après l’analyse de l’existant et le recueil des besoins, et constitue la première formalisation structurée du projet. Son rôle est de clarifier la vision commune, d’aligner les attentes des différentes parties prenantes, et de poser les bases de la gouvernance du projet. Concrètement, la note de cadrage synthétise les éléments suivants :

- Le contexte dans lequel s’inscrit le projet (enjeux internes, évolution du marché, opportunités, problématiques à résoudre) ;

- Les objectifs généraux et spécifiques (qu’ils soient stratégiques, opérationnels, ou orientés expérience utilisateur) ;

- Les besoins fonctionnels exprimés en langage métier, sans entrer encore dans le détail technique ;

- Les contraintes identifiées : délais, budget, ressources, obligations réglementaires, compatibilité technique, etc.

- Les livrables attendus à chaque phase du projet ;

- Les parties prenantes impliquées, internes ou externes, avec une première définition des rôles (sponsor, pilote, référents, prestataires) ;

- Le planning prévisionnel des grandes étapes (jalons, phases clés, moments de validation) ;

- Le budget estimatif, ou à défaut une fourchette budgétaire ou une enveloppe de référence.

Ce document n’est pas seulement administratif : il a une fonction opérationnelle et politique. Il permet de sécuriser les décisions en amont, d’éviter les incompréhensions pendant le déroulement du projet, et de s’appuyer sur une base claire en cas d’ajustements ou de réorientations. C’est aussi un outil de communication entre les différents acteurs, qui doivent s’approprier les mêmes termes, les mêmes enjeux et les mêmes priorités. En méthode classique (cycle en V), la note de cadrage est souvent le premier jalon validé par la direction ou le commanditaire. En méthode agile, elle peut prendre une forme plus synthétique, mais reste essentielle pour définir le périmètre initial (le fameux « MVP », produit minimum viable) et éviter les dérives de scope.

Dans certaines organisations, on y adjoint une matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) pour préciser les responsabilités de chacun. Cela contribue à renforcer la transparence et l’efficacité des échanges tout au long du projet. Enfin, une note de cadrage bien construite permet de favoriser l’engagement des ressources internes, en démontrant que le projet est structuré, porteur de valeur, et piloté de manière professionnelle. C’est un outil de mobilisation autant qu’un référentiel technique ou contractuel.

3. Le choix de la solution digitale pour le projet numérique

Une fois les besoins clairement identifiés et formalisés dans les premières phases du projet, l’équipe en charge doit sélectionner la solution digitale la plus adaptée pour y répondre. Ce choix est une étape structurante : il détermine non seulement les moyens techniques qui seront mobilisés, mais aussi la manière dont le projet sera déployé, maintenu et évoluera dans le temps. La solution peut prendre plusieurs formes : un développement sur mesure, une solution « clé en main » (type CMS, CRM, ERP, outil de gestion de projet, etc.), ou une plateforme hybride. Par exemple, une entreprise souhaitant refondre son site e-commerce pourra choisir entre un développement personnalisé sous Symfony ou Laravel, l’intégration d’un CMS comme WordPress ou Drupal, ou encore une plateforme spécialisée comme Shopify, Prestashop ou WooCommerce.

Ce choix ne se fait pas au hasard. Il s’appuie sur une étude comparative des différentes options disponibles sur le marché (ou développables en interne), et sur une évaluation fine de leur capacité à répondre aux besoins fonctionnels, techniques et stratégiques définis dans la phase de cadrage. Parmi les principaux critères à prendre en compte :

- Compatibilité avec l’existant : La solution doit pouvoir s’intégrer à l’environnement informatique déjà en place (bases de données, outils métiers, API, etc.), sans générer de rupture ou de surcharge technique ;

- Facilité de déploiement et d’utilisation : L’ergonomie de l’interface, la courbe d’apprentissage, la documentation et la prise en main par les utilisateurs finaux sont des facteurs déterminants pour garantir l’adoption de la solution ;

- Évolutivité et maintenance : Il est essentiel de vérifier si la solution est scalable, c’est-à-dire capable de s’adapter à une montée en charge ou à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. L’existence d’un support technique, la communauté d’utilisateurs ou la fréquence des mises à jour sont également à prendre en compte ;

- Coût global de possession (TCO – Total Cost of Ownership) : Au-delà du prix d’acquisition, il faut anticiper les coûts de configuration, de formation, d’hébergement, de maintenance, et de mises à jour, sur toute la durée de vie du projet.

D’autres critères peuvent être ajoutés selon la nature du projet : sécurité, conformité réglementaire (RGPD, accessibilité numérique, etc.), interopérabilité, disponibilité en open source, solution libre ou SaaS, ou encore dépendance vis-à-vis d’un éditeur ou prestataire spécifique. Dans la pratique, il est recommandé de formaliser cette comparaison à travers une matrice d’aide à la décision, dans laquelle chaque solution est évaluée selon les critères pondérés par leur importance. Ce travail peut être accompagné par un consultant externe ou un architecte SI, selon la complexité du projet.

Enfin, pour certaines organisations, cette phase peut donner lieu à un appel d’offres ou une consultation de prestataires, notamment dans le secteur public ou pour des projets dépassant certains seuils budgétaires. Il est alors essentiel de bien définir les critères de sélection dès le départ et de s’appuyer sur un cahier des charges fonctionnel précis.

4. La rédaction du cahier des charges fonctionnel

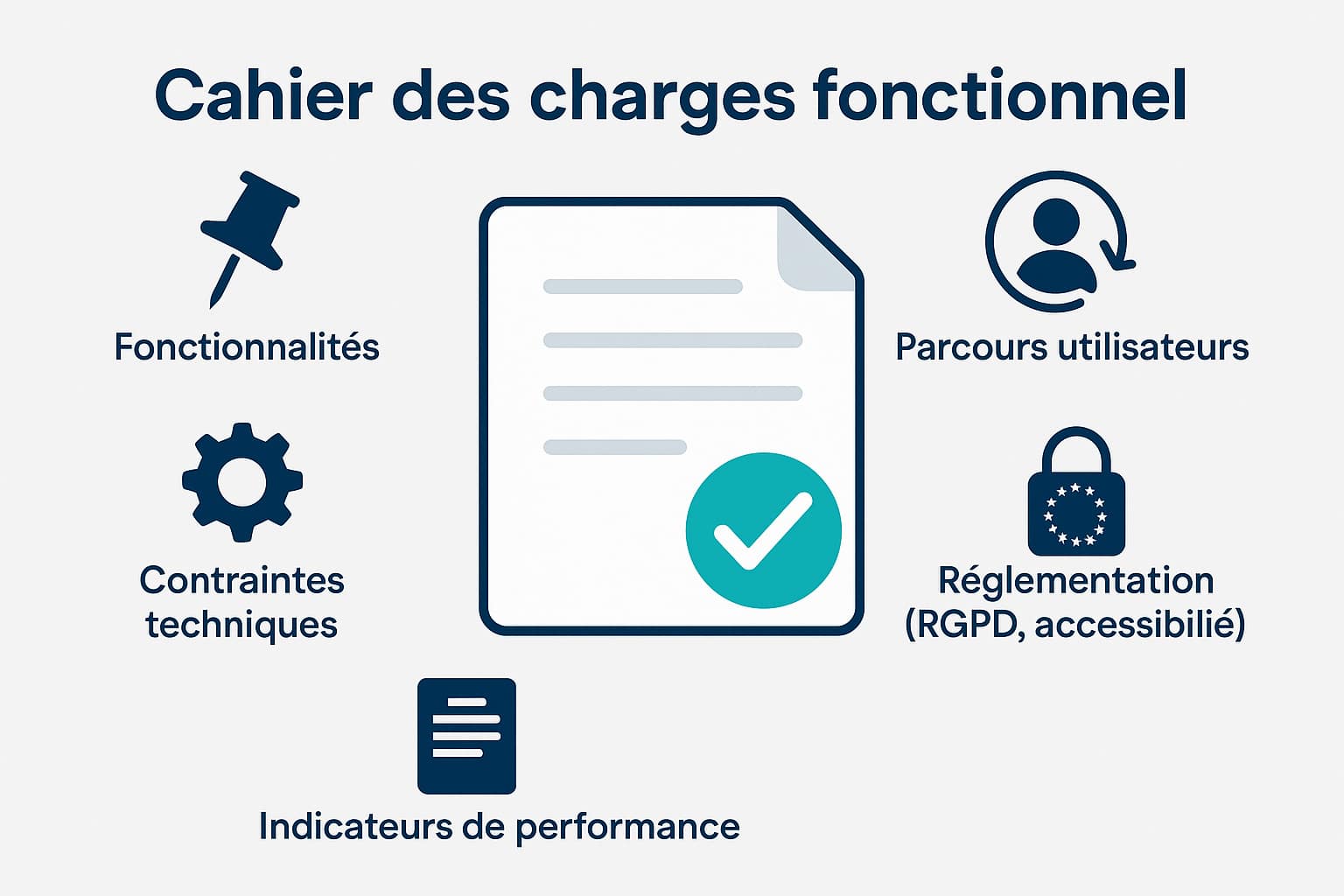

Le cahier des charges fonctionnel (comme pour celui d’un E-commerce par exemple) est un document central dans tout projet digital. Il fait le lien entre les besoins exprimés lors des phases précédentes et leur traduction concrète en fonctionnalités à concevoir, développer ou intégrer. Il constitue un outil de référence pour les équipes techniques, mais aussi pour les métiers, car il formalise de manière claire et partagée ce que la solution devra permettre de faire. Contrairement au cahier des charges technique, qui entre dans les spécificités d’architecture, de code ou d’infrastructure, le cahier des charges fonctionnel décrit le comportement attendu de la solution du point de vue de l’utilisateur. Il se concentre sur le quoi plutôt que sur le comment. On y trouve généralement les éléments suivants :

- Les fonctionnalités attendues : Exprimées en langage métier, elles sont souvent structurées par type d’utilisateur (administrateur, client, contributeur, etc.) ou par domaine fonctionnel (commande, gestion de contenu, notifications, etc.) ;

- Les parcours utilisateurs types (ou « user journeys ») : Ils permettent de visualiser les étapes par lesquelles un utilisateur passe pour atteindre un objectif, par exemple passer une commande, déposer une candidature ou consulter un historique ;

- Les contraintes techniques : Compatibilité avec certains navigateurs ou systèmes, intégration avec des outils tiers (via API ou connecteurs), gestion des données, performances attendues ;

- Les contraintes réglementaires : Conformité au RGPD, accessibilité numérique (référentiel RGAA en France), sécurité des données, archivage légal, etc.

- Les indicateurs de performance : Ils permettent de mesurer l’efficacité de la solution après sa mise en œuvre, en fonction d’objectifs définis (temps de chargement, taux de conversion, nombre de connexions, etc.).

Ce document sert de base à la conception de l’interface utilisateur (UI), à la rédaction des spécifications techniques, à la planification du développement, et plus tard aux phases de test et de recette. En somme, il balise tout le reste du projet.

Sa rédaction implique souvent une collaboration étroite entre les chefs de projet, les experts métiers, les UX/UI designers et les développeurs. Il peut être enrichi d’éléments graphiques comme des wireframes (maquettes fonctionnelles), des diagrammes de flux ou des scénarios d’usage illustrés. Dans les projets complexes ou à forte valeur métier, on peut aussi y ajouter des règles de gestion précises : par exemple, “un utilisateur ne peut accéder au tableau de bord qu’après validation de son profil par un administrateur”. Ces règles permettent de clarifier les interactions entre les différentes entités du système et les cas d’exception.

Un bon cahier des charges fonctionnel permet :

- De limiter les risques de mauvaise interprétation entre les métiers et les équipes techniques ;

- D’éviter les oublis ou les zones d’ombre dans la solution finale ;

- De maîtriser les coûts et les délais en limitant les retours en arrière ou les demandes hors périmètre initial (phénomène connu sous le nom de « scope creep ») ;

- De servir de référence contractuelle entre une entreprise et un prestataire externe, notamment pour les engagements de résultat.

Il n’existe pas de modèle unique de cahier des charges fonctionnel : sa forme varie selon le projet, la taille de l’organisation et la méthode de gestion choisie (classique ou agile). Dans certains contextes agiles, on préfère parler de backlog produit, composé d’user stories (courtes descriptions des besoins du point de vue utilisateur) accompagnées de critères d’acceptation.

5. La rédaction de la proposition commerciale

Dans le cadre d’un projet digital mené en collaboration entre un prestataire et un client, la proposition commerciale représente un jalon fondamental. Parfois appelée « propal » dans le langage courant des agences et freelances, elle constitue une réponse formalisée à un besoin exprimé, souvent à la suite d’un appel d’offres, d’un brief client ou d’un cahier des charges.

Ce document vise à convaincre, mais aussi à clarifier les engagements du prestataire. Il doit combiner une vision stratégique, une traduction opérationnelle de la solution proposée, et un cadre contractuel clair. À la différence du cahier des charges fonctionnel, qui décrit ce que l’on souhaite faire, la proposition commerciale décrit comment on va le faire, dans quelles conditions, pour quel coût et dans quels délais.

Elle comprend généralement les sections suivantes :

- Un résumé du contexte : reformulation du besoin exprimé, compréhension des enjeux métier, objectifs à atteindre, problématiques à résoudre.

- La solution proposée : description des fonctionnalités clés, architecture envisagée, technologies utilisées, options techniques, méthodologie projet (agile, cycle en V, sprint, etc.). Elle peut être illustrée par des schémas, maquettes, wireframes ou arborescences pour mieux projeter le client.

- Un planning prévisionnel : répartition des phases (conception, développement, recette, déploiement), jalons clés, délais estimés.

- Un budget détaillé : tableau estimatif par lot, par livrable ou par étape. On y inclut parfois des options tarifaires (maintenance, hébergement, évolutions futures) et les modalités de facturation (acompte, échéances, modalités de règlement).

- Les modalités de suivi : fréquence des comités de pilotage, outils collaboratifs utilisés (Trello, Notion, Jira…), indicateurs de performance (KPI), modalités de validation et de livraison.

Selon le type de client et la nature du projet, cette proposition peut être accompagnée d’un devis plus formel, notamment lorsque le cadre juridique l’impose (secteur public, grands comptes) ou que l’offre est présentée en tant que document contractuel engageant. Le devis, signé par le client, constitue alors un point de départ officiel pour démarrer la mission.

Un devis efficace (comme pour une proposition SEO par exemple) doit inclure :

- La description précise des prestations fournies ;

- Le montant total HT et TTC, ainsi que les éventuelles remises ;

- Les conditions de règlement (acompte, échéancier, pénalités de retard) ;

- La durée de validité de l’offre ;

- Les mentions légales obligatoires (raison sociale, n° SIRET, TVA, etc.)

Il est fréquent, surtout dans les structures agiles ou les agences, de présenter la proposition commerciale sous forme d’un document PowerPoint ou PDF structuré : Design clair, contenu hiérarchisé, éléments visuels pour faciliter la lecture. Le fond compte autant que la forme : il s’agit de rassurer le client, de démontrer la compréhension du besoin, mais aussi de mettre en avant l’expertise et la capacité à exécuter le projet dans des conditions optimales. Une proposition bien construite doit répondre à plusieurs objectifs :

- Clarifier l’offre : Éviter toute ambiguïté sur le périmètre, les livrables, les délais et les limites de la prestation ;

- Valoriser la démarche : Montrer que la solution n’est pas générique mais pensée spécifiquement pour le client, en lien avec ses enjeux métiers ;

- Créer la confiance : Rassurer sur la méthode, la transparence, la communication et le professionnalisme de l’équipe projet ;

- Faciliter la prise de décision : En proposant une offre claire, lisible et complète, on aide le client à se projeter et à valider rapidement.

Dans certains cas, notamment pour des projets à fort enjeu, une soutenance orale ou une présentation en visioconférence peut accompagner la remise de la proposition. C’est l’occasion d’incarner l’offre, de répondre aux questions en direct et de renforcer la relation de confiance.

Que ce soit sous la forme d’un devis structuré ou d’une présentation détaillée, la proposition commerciale est bien plus qu’un document contractuel : c’est un levier de transformation d’une intention en collaboration réelle, et un révélateur de la qualité de la future relation client-prestataire.

6. La mise en œuvre, les tests et la livraison

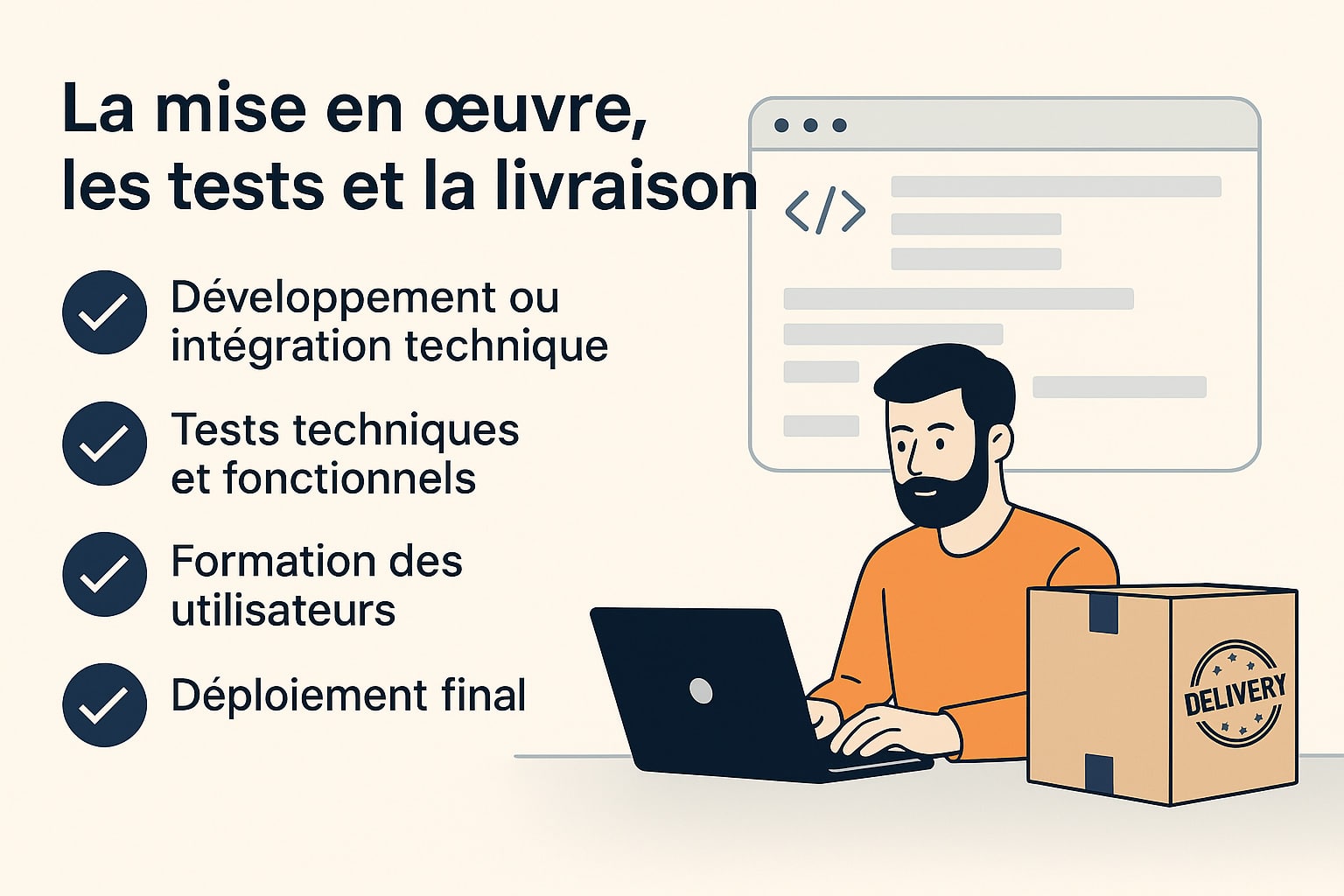

Après les phases de cadrage, de conception et de validation de la solution retenue, le projet digital entre dans sa phase la plus opérationnelle : la mise en œuvre. C’est le moment où l’ensemble des décisions théoriques se concrétisent en livrables tangibles. Cette étape est à la fois technique, organisationnelle et humaine, car elle mobilise non seulement les équipes de développement ou d’intégration, mais aussi les utilisateurs finaux, les référents métier et les parties prenantes en charge du pilotage. La mise en œuvre suit généralement un planning structuré en plusieurs sous-phases :

- Le développement ou l’intégration technique : Selon le choix de la solution (développement sur mesure, personnalisation d’un CMS, paramétrage d’un ERP/CRM…), cette phase consiste à produire les fonctionnalités attendues, structurer les bases de données, intégrer les contenus, concevoir les interfaces utilisateurs et mettre en place les éventuelles connexions avec des outils tiers (API, connecteurs, web services) ;

- Les tests techniques et fonctionnels (recette) : Avant toute mise en production, il est indispensable de tester la solution. Ces tests permettent de vérifier que les fonctionnalités sont conformes aux spécifications du cahier des charges fonctionnel. Ils se déclinent généralement en plusieurs niveaux :

- Tests unitaires (par les développeurs eux-mêmes) ;

- Tests fonctionnels (par l’équipe projet ou un expert QA) ;

- Recette interne (pré-recette côté client) ;

- Recette utilisateur (UAT pour User Acceptance Testing)

Des outils comme Selenium, TestRail ou encore Postman (pour les API) peuvent être utilisés à cette étape pour automatiser ou documenter les vérifications ;

- La formation des utilisateurs : Pour garantir une bonne adoption de la solution, il est souvent nécessaire d’organiser des sessions de formation. Ces formations peuvent prendre plusieurs formes : tutoriels vidéos, ateliers présentiels, classes virtuelles ou guides PDF. Elles visent à rendre les utilisateurs autonomes et à anticiper les questions ou blocages liés au changement d’outil ou de méthode de travail ;

- Le déploiement final : Une fois la recette validée, la solution peut être mise en production. Ce « go live » peut être progressif (par lots ou par entités) ou global. Il s’accompagne généralement d’un plan de bascule, de sauvegarde des données existantes et d’un support renforcé durant les premiers jours d’utilisation réelle.

Selon l’ampleur du projet, cette phase peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Un site vitrine simple peut être mis en ligne en moins d’un mois, tandis qu’un ERP ou une plateforme métier complète peut nécessiter plusieurs trimestres de développement, de tests et de paramétrage. La durée dépend également des ressources mobilisées, des interactions avec des prestataires tiers, et de la capacité du client à valider les livrables à chaque étape. Une attention particulière doit également être portée au plan de reprise d’activité (PRA) et au plan de continuité de service (PCS), notamment si la solution déployée est critique pour l’activité de l’entreprise. Cela inclut des sauvegardes régulières, un hébergement sécurisé, et une anticipation des incidents techniques ou des pics de charge.

La phase de mise en œuvre se prolonge souvent par une période de garantie ou de TMA (tierce maintenance applicative), pendant laquelle les éventuels bugs sont corrigés, les ajustements mineurs intégrés, et les premiers retours utilisateurs pris en compte.

Une mise en œuvre réussie repose autant sur la rigueur technique que sur la capacité à accompagner le changement. Elle marque la transition entre un projet planifié et une solution en usage réel, avec des impacts concrets sur les équipes, les clients ou les partenaires.

0 commentaires