Quand on parle de la structure d’une page web, on pense souvent au contenu visible : le texte, les images, les vidéos, les boutons. Mais derrière cette interface utilisateur se cache un langage fondamental : le HTML. Et au cœur de cette structure HTML, un élément joue un rôle central et incontournable qu’est le <body>. Que signifie-t-il exactement ? À quoi sert-il ? Pourquoi est-il indispensable dans toute page Internet ? Découvrons ensemble la définition, la fonction et l’impact du body sur un site Internet.

Définition du body : la partie visible de la page HTML

Le body (ou « corps », en anglais) est l’un des éléments fondamentaux de toute page web codée en HTML. Il s’agit d’une balise structurelle, nommée <body>, dont le rôle principal est de contenir tout ce qui sera affiché à l’écran lors du chargement d’un site Internet dans un navigateur web. Autrement dit, tout ce que l’internaute voit, lit, clique, consulte ou avec quoi il interagit se trouve à l’intérieur de cette balise.

Les titres, paragraphes, images, formulaires, listes, boutons, tableaux, vidéos, éléments interactifs (comme des menus déroulants ou des carrousels), liens internes ou externes : tous ces composants du contenu visible sont placés dans le body. Il s’agit donc de l’ossature visuelle et fonctionnelle de la page, celle qui rend le site vivant et accessible à l’utilisateur. Voici un exemple de structure HTML minimale intégrant le body :

<html>

<head>

<title>Titre de la page</title>

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<h1>Bienvenue sur notre site</h1>

<p>Voici un exemple de contenu dans le body.</p>

<img src="image.jpg" alt="Illustration">

</body>

</html>

Dans cet exemple, la balise <head> contient les métadonnées de la page, telles que le titre qui s’affiche dans l’onglet du navigateur, les liens vers les fichiers CSS ou JavaScript, et d’autres informations utiles pour les moteurs de recherche ou le navigateur lui-même. Mais aucun de ces éléments n’apparaît directement à l’écran. En revanche, tout ce qui se trouve dans le <body> sera rendu visible pour l’utilisateur : les textes, les images, les boutons et tous les éléments que le visiteur pourra consulter ou utiliser lors de sa navigation.

On peut ainsi dire que le body joue le rôle d’interface visuelle entre le code source d’une page web et son utilisateur final. Il est aussi le principal terrain d’application du CSS (feuilles de style en cascade), qui permet de transformer ce contenu brut en une expérience visuelle esthétique, interactive et accessible sur tous types d’écrans. Par ailleurs, le contenu du body est également analysé par les moteurs de recherche comme Google, ce qui lui confère une valeur stratégique pour le référencement naturel (SEO). Un contenu bien structuré dans le body, enrichi avec des balises sémantiques (comme <header>, <section>, <article>, etc.), permettra non seulement une meilleure indexation, mais aussi une compréhension plus fine de votre thématique par les algorithmes de recherche.

Quel est le rôle du body dans un site Internet ?

Dans l’univers du développement web, chaque balise HTML a un rôle bien défini, mais certaines sont plus fondamentales que d’autres. Le body, en particulier, constitue un pilier central de la structure d’un site. Sans lui, il n’y aurait tout simplement pas de contenu affiché à l’écran. Il ne s’agit pas seulement d’un simple conteneur, mais bien d’un élément stratégique qui assure la liaison entre le code, l’interface visuelle et l’interaction avec l’utilisateur. Le <body> regroupe tout ce que l’on peut voir, cliquer, lire ou manipuler sur une page web. Il est donc logique que cette balise remplisse plusieurs fonctions essentielles dans l’architecture d’un site, tant du point de vue technique que fonctionnel. Voici un aperçu des rôles clés que joue le body dans une page Internet :

| Fonction du body | Description |

|---|---|

| Conteneur principal du contenu | Le body héberge l’intégralité du contenu visible de la page : textes, images, vidéos, formulaires, boutons, menus, liens, etc. |

| Point d’entrée du rendu navigateur | Tout ce que le navigateur restitue graphiquement à l’écran est chargé et interprété à partir du contenu contenu dans la balise body. |

| Base pour le style CSS | Les styles visuels définis via les feuilles de style (couleurs, polices, espacements, arrière-plans) s’appliquent à partir du body ou à ses éléments enfants. |

| Zone d’interaction utilisateur | Toutes les actions possibles de l’utilisateur (clics, saisies, survols, envois de formulaire, navigation…) se produisent au sein du body. |

| Support pour les frameworks front-end | Les bibliothèques JavaScript modernes (React, Vue.js, Angular, etc.) injectent dynamiquement leurs composants dans le body pour rendre les interfaces interactives. |

Le body ne se contente donc pas d’afficher le contenu statique. Il est le socle de l’interactivité, de la mise en page et du design. C’est aussi le point d’ancrage pour les scripts JavaScript et les outils d’analyse (comme Google Analytics), qui viennent enrichir l’expérience utilisateur et le suivi des performances. De plus, le body joue un rôle essentiel en matière d’accessibilité. En structurant correctement les contenus avec des balises sémantiques (comme <main>, <nav>, <footer>), on permet aux lecteurs d’écran de mieux interpréter la page pour les personnes en situation de handicap visuel, et aux moteurs de recherche de mieux comprendre le sens des éléments présentés.

En d’autres termes, le body est à une page web ce que le corps est à un être humain : tout s’articule autour de lui. Il donne forme, vie et cohérence à la page. Il permet à l’utilisateur de lire, comprendre, interagir et naviguer. C’est une structure à la fois vivante, dynamique, et entièrement visible, sur laquelle repose toute l’expérience de navigation.

Les bonnes pratiques pour structurer le body d’un site web

La balise <body> est bien plus qu’un simple réceptacle à contenu car sa structuration joue un rôle central dans la clarté de la page, la fluidité de la navigation, la performance de chargement, la compatibilité mobile, l’accessibilité numérique et même le référencement naturel (SEO). Un body bien organisé ne sert pas uniquement les développeurs, mais aussi les utilisateurs et les moteurs de recherche. Voyons en détail les bonnes pratiques à appliquer pour concevoir un body propre, efficace et conforme aux attentes du web moderne.

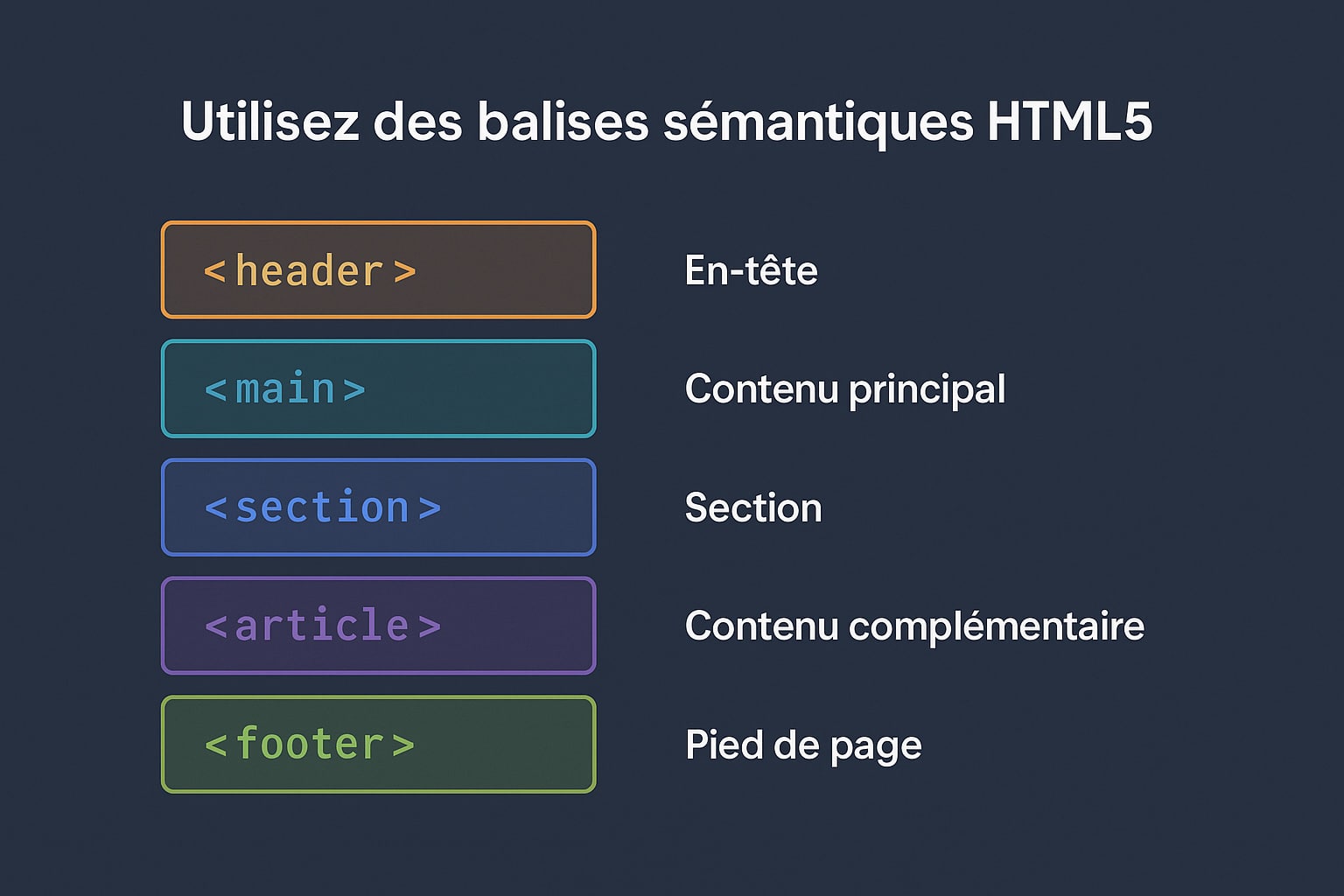

Utilisez des balises sémantiques HTML5

Les balises sémantiques permettent de donner un sens aux différents blocs de contenu présents dans le body. En les utilisant correctement, vous améliorez la compréhension de la page par les moteurs de recherche (ce qui favorise le référencement) et par les technologies d’assistance (lecteurs d’écran, navigateurs vocaux, etc.). Voici les principales balises sémantiques à utiliser dans un body :

<header>: pour regrouper le logo, le menu de navigation principal ou toute zone d’en-tête.<main>: pour indiquer la zone de contenu principal de la page, celle qui est unique et centrale.<section>: pour diviser le contenu en blocs logiques regroupant des thématiques.<article>: pour un contenu autonome comme une fiche produit, un article de blog, une actualité, etc.<aside>: pour du contenu complémentaire, comme une barre latérale ou des suggestions de lecture.<footer>: pour les informations de bas de page (coordonnées, mentions légales, liens secondaires).

En structurant ainsi votre body, vous obtenez un document clair, lisible et bien interprété par les navigateurs et les moteurs de recherche.

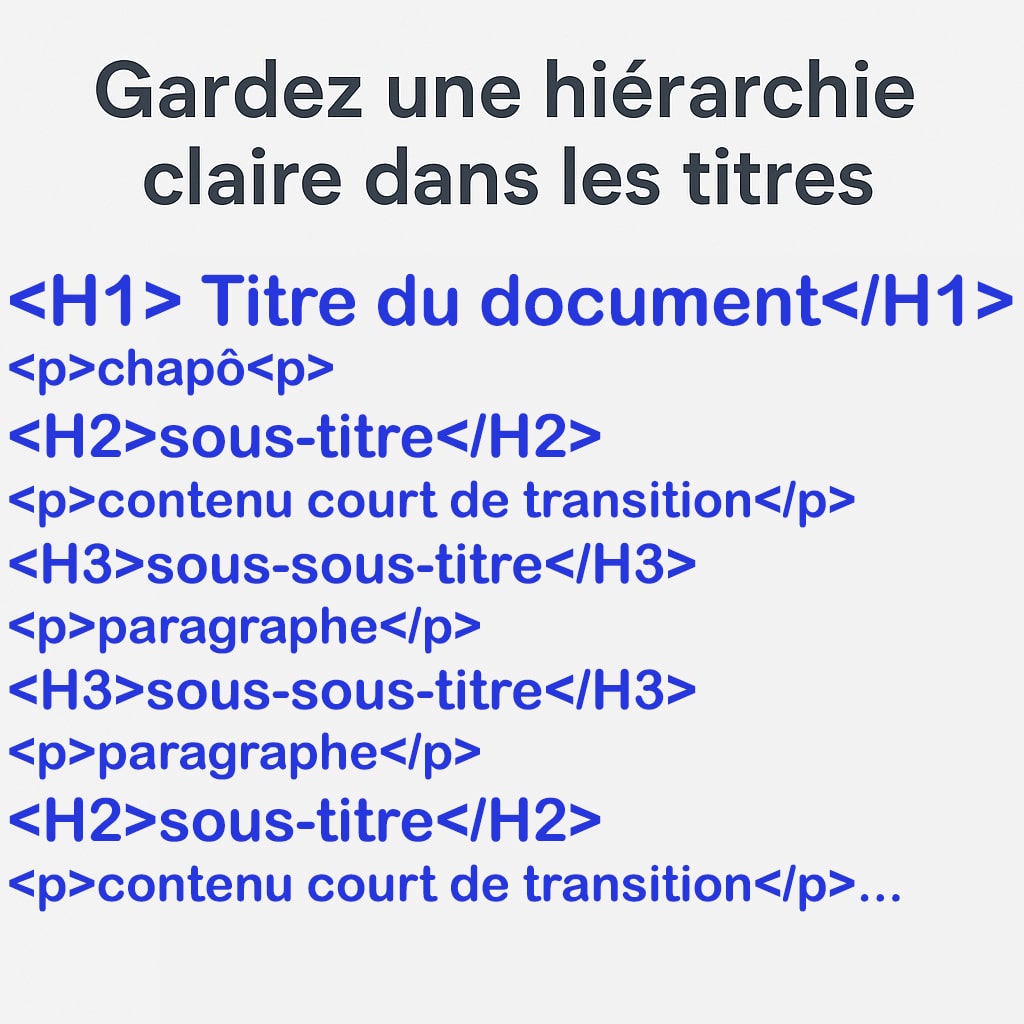

Gardez une hiérarchie claire dans les titres

Les balises de titre (<h1> à <h6>) jouent un rôle fondamental dans la structuration d’une page web. Bien plus que de simples éléments de style, elles forment une arborescence logique qui guide à la fois le lecteur humain et les robots d’indexation dans la compréhension du contenu. Une hiérarchie bien pensée facilite la navigation, améliore la lisibilité et renforce le référencement naturel SEO. En respectant une hiérarchie de titres cohérente, vous indiquez clairement quelles sont les informations principales, les sous-parties, et les niveaux de détail. Cela permet aux utilisateurs de scanner rapidement la page pour trouver ce qui les intéresse, et aux moteurs de recherche de mieux classer votre contenu selon sa pertinence sémantique. Voici comment utiliser correctement les balises de titre :

<h1>: le titre principal de la page. Il doit être unique, résumer le sujet traité et contenir, si possible, le mot clé principal. On n’en place qu’un seul par page.<h2>: les titres de niveau 2 servent à introduire les grandes sections du contenu. Ils doivent découper logiquement le sujet traité dans le<h1>.<h3>,<h4>, etc. : ces titres permettent de structurer les sous-sections et sous-parties. Chaque niveau doit être imbriqué dans le précédent de manière cohérente, sans sauts brusques.

Par exemple, une bonne hiérarchie peut ressembler à ceci :

<h1>Guide complet du référencement naturel</h1>

<h2>Pourquoi le SEO est important</h2>

<h3>Impact sur le trafic organique</h3>

<h3>Amélioration de la visibilité sur Google</h3>

<h2>Les piliers du référencement</h2>

<h3>Optimisation technique</h3>

<h4>Temps de chargement</h4>

<h4>Indexabilité</h4>

<h3>Contenu de qualité</h3>

Évitez absolument de sauter des niveaux (comme passer d’un <h2> à un <h5>) sans logique apparente. Cela rend votre code confus, nuit à l’expérience utilisateur et peut désorienter les lecteurs d’écran. Pour ces derniers, les titres structurent la navigation : ils permettent de passer d’un sujet à un autre sans avoir à lire l’intégralité de la page.

En termes de SEO, une hiérarchie de titres bien construite permet aux moteurs de recherche de mieux interpréter la structure de votre contenu. Cela aide à déterminer quels paragraphes sont les plus importants, comment les idées sont liées entre elles, et à quelles requêtes votre page peut répondre.

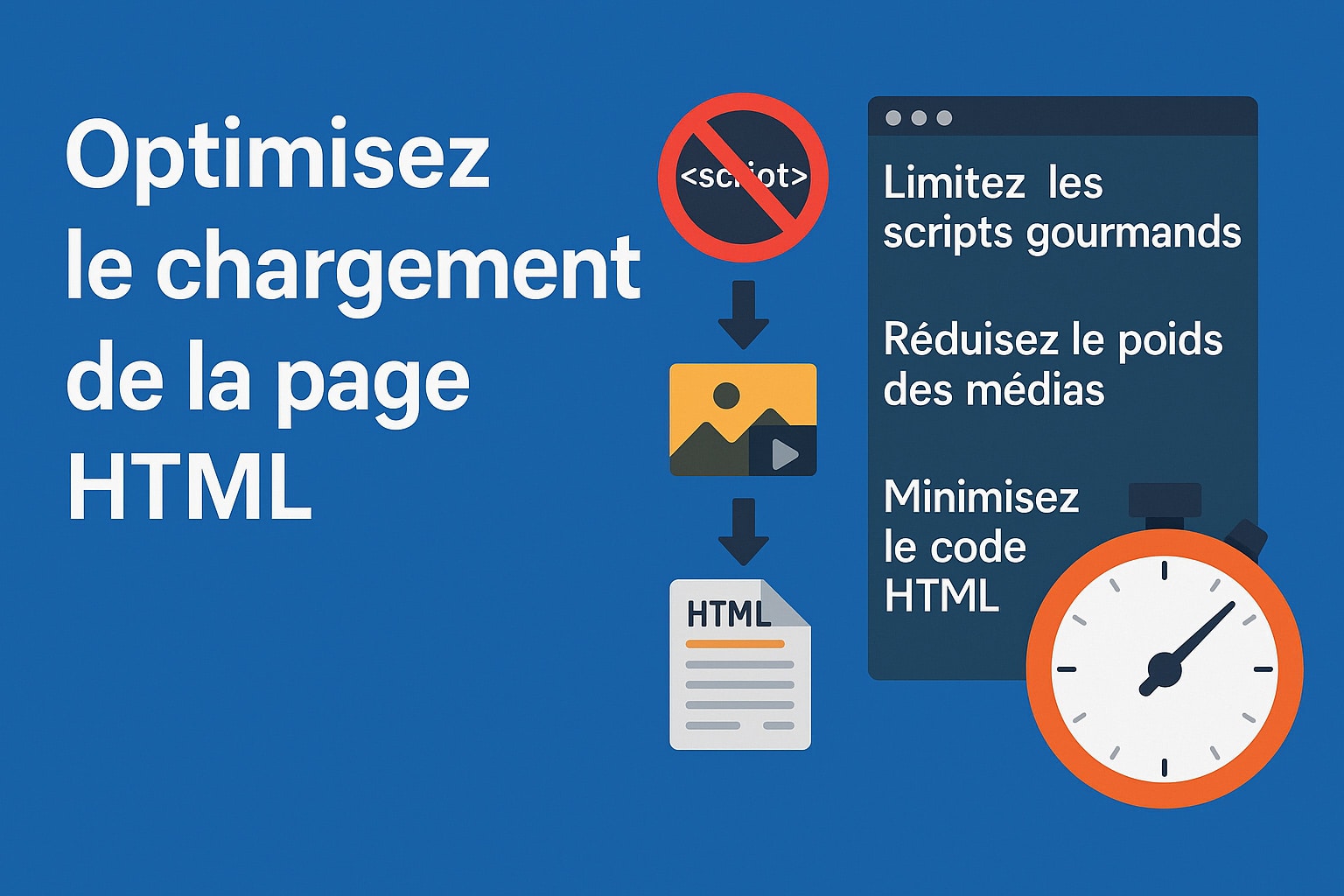

Optimisez le chargement de la page HTML

La rapidité d’affichage d’une page web est aujourd’hui un critère fondamental. Sur un site moderne, chaque seconde de chargement compte. Un body trop lourd ou mal structuré peut ralentir considérablement la vitesse de la page, en particulier sur mobile ou dans des contextes de faible bande passante. Ce retard dans l’affichage n’est pas sans conséquence : il augmente le taux de rebond, diminue la conversion et impacte négativement votre positionnement SEO.

Les internautes sont devenus exigeants. Si une page met plus de 3 secondes à s’afficher, beaucoup d’utilisateurs ferment l’onglet ou quittent le site. Google en tient compte dans ses algorithmes de classement via ses Core Web Vitals, des indicateurs qui évaluent l’expérience utilisateur, notamment en matière de vitesse et de stabilité du rendu. Pour optimiser le chargement de votre page HTML, et en particulier le contenu du <body>, voici quelques recommandations clés :

- Limitez les scripts gourmands : les fichiers JavaScript sont souvent responsables des ralentissements. Évitez de les inclure directement dans le body sans stratégie. Préférez un chargement

async(en parallèle) oudefer(après le chargement du HTML) pour éviter de bloquer l’affichage. Gardez également vos scripts regroupés et minifiés pour en réduire le poids ; - Réduisez le poids des médias : les images et vidéos sont les éléments les plus lourds d’une page. Pour améliorer les performances :

- Compressez systématiquement vos images avec des outils comme TinyPNG, ImageOptim ou Squoosh.

- Utilisez des formats modernes comme WebP ou AVIF qui offrent un excellent rapport qualité/poids.

- Mettez en place le

lazy loadingpour que les médias ne se chargent qu’au moment où ils sont visibles dans le viewport (via l’attributloading="lazy").

- Minimisez le code HTML : un body rempli de balises inutiles ralentit l’interprétation de la page par le navigateur. Supprimez les

<div>redondantes, évitez les imbrications excessives et assurez-vous que chaque balise a une utilité claire. Moins de code = moins de calculs à effectuer ; - Priorisez le contenu visible (Above the Fold) : structurez votre body de façon à afficher en priorité les éléments visibles sans défilement (titre, image principale, bouton d’appel à l’action). Cela améliore l’expérience utilisateur perçue, même si tout le reste n’est pas encore chargé ;

- Utilisez la mise en cache et les CDN : pour les sites avec beaucoup de contenu, pensez à stocker temporairement les fichiers HTML, CSS, JS et images sur des serveurs de cache ou des réseaux de diffusion de contenu (CDN). Cela réduit la charge serveur et accélère l’affichage, notamment à l’international.

En mettant en œuvre ces bonnes pratiques, vous obtenez un body plus léger, plus rapide et plus performant. C’est une démarche gagnante sur tous les plans : vos visiteurs bénéficient d’un confort de navigation optimal, vos taux de conversion s’améliorent et votre site est mieux classé par les moteurs de recherche.

N’oubliez pas que l’optimisation des performances n’est pas un exercice ponctuel. Elle doit faire partie d’une démarche continue, intégrée à votre processus de développement ou de mise à jour. Surveillez régulièrement vos performances via des outils comme Google PageSpeed Insights, GTmetrix ou WebPageTest.

Un site rapide est un site efficace. Et cela commence par un body propre, bien conçu et maîtrisé.

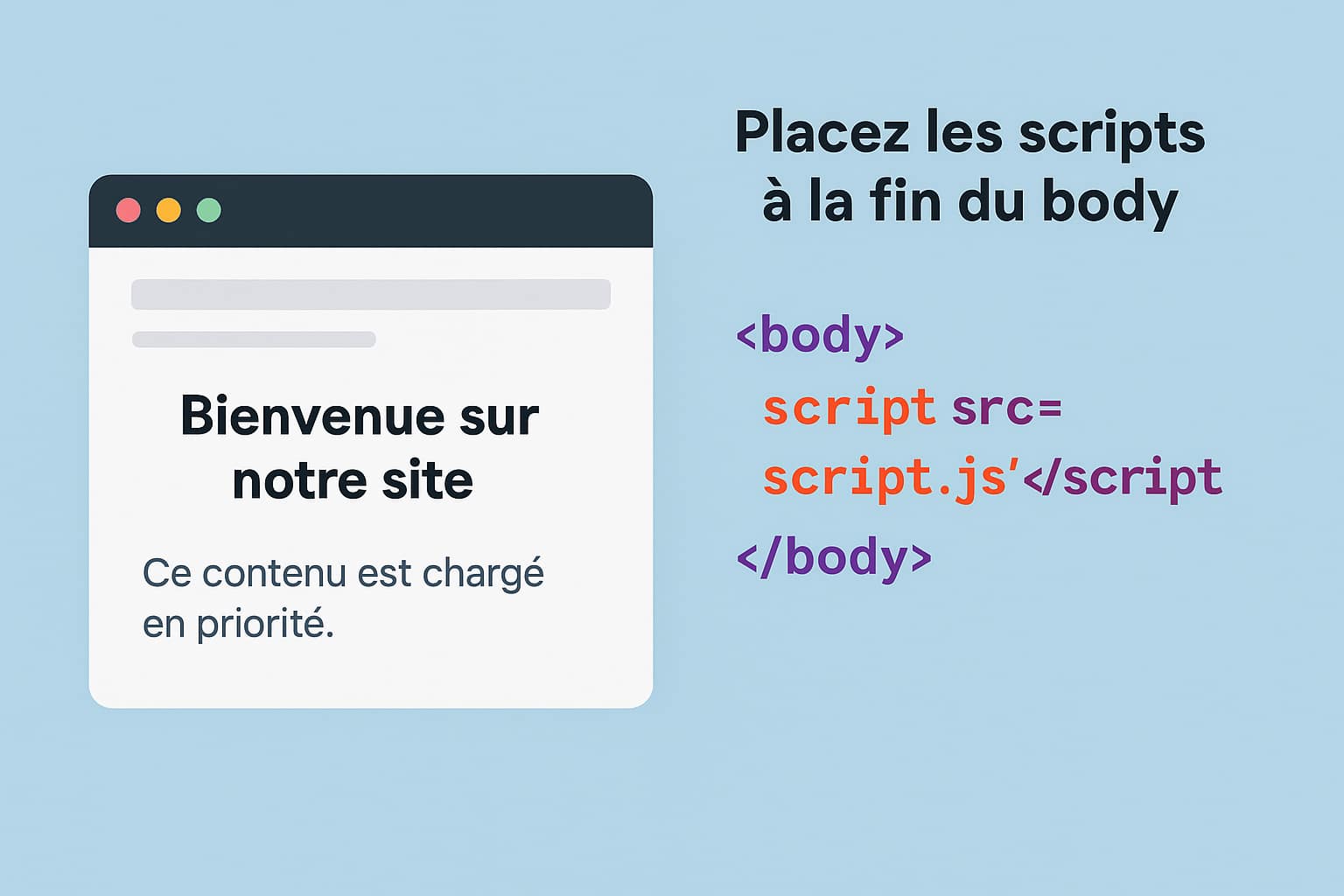

Placez les scripts à la fin du body

Lorsqu’on structure une page HTML, l’emplacement des scripts JavaScript a un impact direct sur les performances de chargement. Une bonne pratique largement adoptée consiste à placer les balises <script> à la toute fin du <body>, juste avant sa balise de fermeture </body>. Cette méthode permet de prioriser l’affichage du contenu HTML pour l’utilisateur avant de charger les fonctionnalités interactives du site. En effet, lorsque le navigateur rencontre une balise <script> dans le haut de la page, il interrompt temporairement le rendu du reste du contenu afin d’exécuter ce script. Cela peut bloquer l’affichage des textes, images et éléments visuels, ce qui ralentit l’expérience utilisateur, surtout si la connexion est lente ou si les scripts sont volumineux. En déplaçant les scripts vers la fin du <body>, on permet au navigateur de :

- Afficher rapidement le contenu HTML : titres, paragraphes, images, menus et autres éléments statiques apparaissent à l’écran sans délai, ce qui améliore la perception de rapidité du site.

- Prévenir les erreurs d’exécution : les scripts qui interagissent avec des éléments HTML peuvent échouer s’ils sont exécutés avant que ces éléments ne soient chargés. En les plaçant à la fin, on s’assure que tout le DOM est disponible.

- Réduire les blocages de rendu : un script placé en haut de page peut bloquer la construction de la page entière. En le plaçant en bas, on réduit les interruptions dans le processus de rendu.

Voici un exemple simple de structure HTML respectant cette bonne pratique :

<body>

<main>

<h1>Bienvenue sur notre site</h1>

<p>Ce contenu est chargé en priorité.</p>

</main>

<script src="script.js"></script>

</body>

Cette approche ne vous empêche pas d’utiliser les attributs async ou defer dans certaines situations (notamment si vous avez besoin de charger des scripts en parallèle ou de retarder leur exécution), mais elle reste simple, fiable et efficace dans la majorité des cas. À noter également que cette bonne pratique est recommandée aussi bien pour les sites statiques que pour les applications dynamiques (y compris les sites WordPress, Joomla ou tout autre CMS). Même dans des environnements utilisant des frameworks JavaScript modernes (React, Vue, Angular), le placement stratégique des scripts peut faire la différence, surtout lors du rendu initial.

Validez votre code HTML avec les outils standards

Respecter les standards du web est une condition essentielle pour garantir à vos visiteurs une expérience homogène, fiable et sans surprise. Un code HTML valide permet un affichage correct sur l’ensemble des navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.), une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles et tablettes, ainsi qu’un fonctionnement optimal des technologies d’assistance utilisées par les personnes en situation de handicap. Mais ce n’est pas tout : un code bien formé contribue aussi à renforcer votre référencement naturel (SEO). Les moteurs de recherche, comme Google, accordent une importance particulière à la propreté du code, à sa logique de structure, et à la conformité des balises utilisées. Un site correctement balisé est plus facilement exploré, compris et indexé.

C’est pourquoi il est recommandé de valider systématiquement votre HTML à l’aide d’outils de vérification en ligne. L’un des plus fiables et reconnus est le W3C Markup Validation Service, proposé par le World Wide Web Consortium, l’organisme en charge des standards du web. En soumettant votre page à cet outil, vous pourrez détecter rapidement :

- les balises mal fermées ou imbriquées de manière incorrecte, ce qui peut provoquer des erreurs d’affichage ou de rendu,

- les erreurs de structure, comme des balises placées au mauvais endroit ou des sections HTML mal hiérarchisées,

- les éléments obsolètes, c’est-à-dire des balises HTML qui ne sont plus conformes aux recommandations actuelles (par exemple

<font>,<center>, etc.), - les attributs manquants ou mal utilisés, qui peuvent nuire à l’accessibilité ou à l’interprétation du code par les moteurs de recherche.

Corriger ces erreurs vous permet de garantir une meilleure qualité de code, d’éviter les problèmes de compatibilité à l’avenir et de renforcer la robustesse de votre site Internet. Cela représente un gain de temps considérable lors des phases de maintenance, de mise à jour ou d’évolution du site. Il est aussi important de noter que valider son HTML ne doit pas être une action ponctuelle, mais une étape régulière du processus de développement. Chaque modification, ajout ou refonte peut introduire des erreurs involontaires. Une vérification fréquente permet de maintenir un niveau de qualité élevé sur l’ensemble du projet.

Ne négligez pas l’accessibilité numérique

Souvent perçue comme une contrainte technique ou une simple option, l’accessibilité numérique est en réalité une composante essentielle de tout site Internet moderne. Un body bien structuré contribue fortement à rendre un site plus accessible, plus inclusif et plus universel. Il permet à tous les internautes, y compris ceux en situation de handicap, de naviguer, lire, interagir et comprendre le contenu avec fluidité et autonomie. En France comme en Europe, l’accessibilité est aussi une obligation légale pour les sites publics et de plus en plus pour les structures privées. Elle repose sur des standards bien établis, comme les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), qui fournissent des recommandations précises pour construire un site utilisable par tous. Voici quelques bonnes pratiques d’accessibilité à appliquer dès la structuration du body :

- Utiliser des balises HTML sémantiques : les balises comme

<header>,<nav>,<main>,<footer>,<article>permettent aux technologies d’assistance (lecteurs d’écran, navigateurs vocaux, etc.) de mieux comprendre la structure logique de la page ; - Maintenir une hiérarchie claire des titres : une bonne hiérarchie (

<h1>,<h2>,<h3>…) permet une navigation rapide par titres pour les utilisateurs malvoyants ou aveugles ; - Prévoir une navigation clavier fluide : tous les éléments interactifs (liens, boutons, champs de formulaire) doivent être accessibles sans souris, uniquement via la touche Tab ;

- Ajouter des attributs ARIA si besoin : ces attributs (

aria-label,aria-hidden,aria-describedby, etc.) complètent l’information fournie par les balises HTML classiques pour les technologies d’assistance ; - Vérifier les contrastes de couleurs : assurez-vous que le texte est lisible sur tous les fonds, notamment pour les personnes souffrant de déficience visuelle ou de daltonisme.

Un site accessible ne se contente pas de cocher des cases techniques. Il témoigne d’un engagement envers une expérience utilisateur inclusive, respectueuse et équitable. C’est aussi une façon d’élargir son audience, car un contenu bien structuré et compréhensible bénéficie à tout le monde, pas uniquement aux publics en situation de handicap. Du point de vue du référencement naturel, l’accessibilité est également un facteur de qualité pris en compte par les moteurs de recherche. Un site clair, bien organisé, qui offre une navigation logique et cohérente, est plus facilement analysé, indexé et valorisé par Google.

Enfin, intégrer l’accessibilité dès la structuration du body permet de poser une base solide pour toutes les futures évolutions du site. Cela évite de devoir tout reconstruire à posteriori et garantit une conformité continue à mesure que le contenu s’enrichit.

0 commentaires