Aujourd’hui, on parle d’E-reputation, de web 3.0, d’optimisation du social media… D’où cela vient-il au fond ? Strength of Weak Ties est le titre d’un article du sociologue Mark Granovetter paru dans la revue American Journal of Sociology en mai 1973. Pierre angulaire en sociologie des réseaux, Strength of Weak Ties ou « Force des liens faibles » met en avant une description des réseaux sociaux qui permet la réalisation d’un modèle que vont tâcher, quelques trente ans plus tard, de construire les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou même feu Google+ et son cortège de liens-cercles. Petit retour sur les idées du texte et ses implications dans les activités actuelles « social media » et le networking.

- Les interactions des groupes et « l’évidente » force des liens

- Les ponts et l’idée maîtresse de la force des liens faibles

- L’information diffusée dans le social media

- Les opportunités sont plus nombreuses en fondant ses recherches (sa prospection) avec des contacts plus éloignés, les vrais ponts d’informations

- Pour conclure : Petite traduction française de la note préliminaire de Strength of Weak Ties

Les interactions des groupes et « l’évidente » force des liens

En 1973, donc, Mark Granovetter constate que la sociologie de son époque permet certes d’étudier des petits groupes, mais ne permet pas d’appréhender les interactions de ces derniers pour en dégager un modèle plus grand. La discipline se concentrait alors sur des relations immédiates, fortement marquées par les dynamiques internes des groupes restreints, comme la famille, les amis proches ou les communautés locales. Cette approche, bien qu’utile, ne permettait pas d’expliquer comment l’information circule au-delà de ces cercles. Granovetter va donc poser les fondations d’une nouvelle lecture sociologique, aujourd’hui appelée sociologie des réseaux, en intégrant une notion clé : celle de la connectivité intergroupe. Pour cela, il choisit une approche originale : étudier le réseau social du point de vue de l’individu, en s’appuyant sur des observations de terrain mais aussi sur des modélisations mathématiques simples. En analysant les liens un à un, il révèle un phénomène jusque-là sous-estimé : les relations faibles sont celles qui permettent aux groupes d’entrer en contact les uns avec les autres.

Dans son article, il commence par définir ce qu’est la force d’un lien social du point de vue individuel :

La force d’un lien est une (probablement linéaire) combinaison de la quantité de temps, d’intensité émotionnelle, d’intimité (confiance mutuelle), et des services réciproques qui caractérisent le lien.

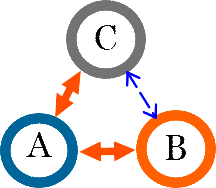

Il introduit ensuite une démonstration inspirée de travaux antérieurs, notamment en combinatoire sociale et en théorie des graphes. Considérons deux individus A et B et un ensemble S = {S, D, E…} représentant l’ensemble des personnes en lien avec A, B ou les deux.

L’hypothèse fondatrice de son raisonnement est la suivante : plus le lien entre A et B est fort, plus il y aura de chances que leurs réseaux sociaux respectifs se recoupent. Cela signifie que les amis d’A ont aussi des chances d’être amis avec B, créant un effet de redondance dans l’information circulante. Inversement, un lien faible relie souvent deux individus dont les réseaux sont disjoints. Ces liens jouent alors un rôle de passerelle, ou « bridge », entre deux univers sociaux distincts. En ce sens, leur utilité n’est pas dans la fréquence des échanges, mais dans leur capacité à ouvrir des accès vers des ressources nouvelles, vers d’autres cercles, vers l’extérieur.

Granovetter illustre cela avec un exemple statistique :

- Si A est en contact 60 % du temps avec B, et 40 % du temps avec C, alors la probabilité que B et C soient également connectés sans lien direct est de 24 % si les événements sont indépendants. Ce type de raisonnement probabiliste permet d’anticiper les formes de structure sociale qui émergent à plus grande échelle. Mais ce modèle probabiliste montre rapidement ses limites ;

- Dès que B et C font connaissance, l’indépendance des événements disparaît. La triade ABC devient interdépendante, modifiant radicalement les dynamiques de circulation de l’information.Granovetter pousse ainsi la réflexion plus loin que la simple observation d’une triade. Il questionne l’impact de l’absence de lien direct entre deux personnes reliées par un contact commun (ex. : A et C, reliés indirectement via B). Ce vide relationnel, ou trou structurel, devient un espace potentiel de pontage : un terrain favorable à la création de nouveaux liens et à la diffusion de ressources inédites.

La force apparente des liens forts (famille, amis proches) est contrebalancée par l’efficacité sociale des liens faibles qui permettent à l’information, aux opportunités et aux innovations de circuler plus librement dans une société morcelée en groupes. Granovetter ne se contente pas de cartographier ces connexions ; il les rend théoriquement opérationnelles pour comprendre la structure sociale contemporaine.

Les ponts et l’idée maîtresse de la force des liens faibles

L’idée de pont, très utile dans une réflexion sur votre E-reputation, est complétée dans la suite de l’article. Reprenant les sociogrammes de Davis dans son argumentation, Mark Granovetter met en lumière un mécanisme central : si un lien existe entre A et B, mais pas entre A et C, alors B devient le seul point de passage entre A et C. Il joue le rôle de pont, ou bridge dans la terminologie des réseaux sociaux.

L’importance de l’absence de cette triade peut être démontrée en utilisant le concept d’un « pont » : il s’agit d’une connexion unique dans un réseau qui assure la liaison entre deux entités autrement déconnectées. Cette structure est déterminante dans les processus de transmission d’informations, de diffusion culturelle, ou même d’innovation. Dans la vie réelle, les ponts se manifestent souvent par des connaissances périphériques : un ancien collègue, une connaissance croisée à un événement professionnel, ou encore un contact en commun sur une plateforme comme LinkedIn. Ces personnes ne font pas nécessairement partie de notre cercle proche, mais elles ont le potentiel d’ouvrir des portes vers d’autres groupes sociaux, domaines d’expertise ou opportunités professionnelles.

Chaque individu étant relié à un grand nombre de contacts directs, le rôle du pont devient encore plus stratégique :

- Un lien entre A et B peut être la seule voie pour que l’information circule entre le réseau d’A et celui de B. Ainsi, un simple message, une idée, ou une rumeur peut franchir plusieurs communautés grâce à ces passerelles sociales souvent sous-estimées. Cependant, cette fonction de pont n’est pas automatique ;

- Si A est aussi en lien avec C, et que C connaît également B, alors une nouvelle voie s’ouvre entre A et B via C. Dans ce cas, AB n’est plus un pont car le chemin ACB existe. Ce phénomène révèle une propriété importante des ponts : leur unicité relationnelle. Un lien ne peut jouer le rôle de pont que s’il est la seule liaison entre deux nœuds ou clusters dans le réseau.

Granovetter ajoute une nuance essentielle : un lien fort peut difficilement jouer ce rôle, car plus un lien est fort, plus il y a de chances que les deux parties partagent des connexions communes. Autrement dit, la redondance des réseaux rend les liens forts peu propices à la fonction de pontage. À l’inverse, les liens faibles ont moins de connexions redondantes et sont donc mieux placés pour relier des univers sociaux éloignés.

Ce qu’il faut comprendre avec Strength of Weak Ties, c’est que « tous les ponts sont des liens faibles » !

Dans les grands réseaux sociaux contemporains comme Facebook, où les connexions sont nombreuses et multi-niveaux, il est rare qu’un seul lien assure le rôle de pont. Néanmoins, la logique du modèle reste valable : Les opportunités professionnelles, culturelles ou sociales proviennent le plus souvent de contacts éloignés, avec qui l’on interagit rarement mais qui évoluent dans des sphères différentes. Cette observation soulève une question cruciale : les réseaux numériques reproduisent-ils les mécanismes décrits par Granovetter ? La réponse est globalement positive. Les plateformes comme Facebook ou LinkedIn, en permettant la mise en relation entre des groupes très diversifiés, favorisent ces ponts invisibles. Et même si les algorithmes tendent parfois à nous enfermer dans des bulles relationnelles, la fonction « suggestion d’amis », ou les groupes thématiques, jouent encore aujourd’hui un rôle de facilitateur de liens faibles.

Granovetter anticipait ainsi, bien avant l’ère du numérique, les dynamiques de connexion qui allaient structurer le web social. Et son intuition reste d’une pertinence saisissante : ce ne sont pas nos proches qui nous exposent à la nouveauté, mais bien ces relations ténues, parfois oubliées, mais essentielles à notre ouverture et à notre mobilité.

Si on donne une information à tous ses amis proches, et qu’ils font de même, beaucoup vont avoir accès à l’information une deuxième, une troisième voire une quatrième fois, venant de ceux qui sont liés par des liens solides (forts) et qui ont tendance à partager entre amis.

Si la motivation pour informer est atténuée à chaque vague de récit, le bruit de l’information se déplaçant à travers des liens forts est beaucoup plus susceptible d’être limité à quelques cercles fermés — contrairement aux liens faibles, via lesquels les ponts ne sont pas coupés.

Dans l’optique de sa démonstration, Granovetter évoque son étude sur des cadres dans la région de Boston qui souhaitent changer de travail. La réponse est claire : Celles et ceux qui utilisent les liens faibles maximisent leurs chances de trouver un nouvel emploi. C’est le principe des ponts de l’information via les liens faibles qui est ici démontré. Les opportunités naissent de prises de contact par le biais des liens faibles, et l’information circule mieux :

Dans de nombreux cas, le contact était quelqu’un de marginalement inclus dans le réseau actuel de contacts, comme un vieil ami de collège ou un ancien compagnon de travail ou employeur, avec qui des contacts sporadiques avaient été maintenus.

Les opportunités sont plus nombreuses en fondant ses recherches (sa prospection) avec des contacts plus éloignés, les vrais ponts d’informations

Revenant sur le principe des communautés, l’auteur de Strength of Weak Ties nous rappelle indirectement comment comprendre une communauté, en reprenant des exemples qui ne fonctionnent pas pour mieux faire ressortir l’importance des interactions faibles dans les dynamiques collectives.

Imaginez, pour commencer, une communauté complètement divisée en groupes fermés, où chaque personne est uniquement connectée aux autres membres de son groupe et à personne d’extérieur. Cette organisation engendre un système en silos : les informations circulent en boucle, les idées ne se renouvellent pas et l’innovation devient presque impossible. Il n’y a aucune ouverture vers l’extérieur, donc aucune véritable circulation d’opportunités ou de nouvelles perspectives.

La distribution de dépliants, les annonces à la radio ou d’autres méthodes pourraient s’assurer que tout le monde soit au courant d’une organisation naissante ; mais les études sur la diffusion et la communication de masse montrent que les individus n’agissent réellement que si l’information leur est aussi transmise via un contact personnel.

Autrement dit, une information ne devient pertinente, crédible ou motivante que lorsqu’elle passe par une relation, même distante. C’est là que le rôle des liens faibles prend toute sa force : ils relient des individus de cercles sociaux distincts, ouvrant ainsi des canaux de diffusion que les liens forts, trop redondants, ne peuvent créer :

- Les liens faibles sont plus susceptibles de relier les membres de différents petits groupes que les liens forts. Ce sont eux qui assurent la connexion entre des mondes sociaux qui, sans cela, resteraient hermétiques. Une recommandation d’un ancien camarade d’université, un partage d’annonce sur un groupe professionnel, un commentaire laissé par un abonné rarement actif : ces interactions, souvent jugées anodines, sont pourtant les déclencheurs de décisions, de recrutements ou de collaborations ;

- Les liens faibles, souvent décriés comme impersonnels ou superficiels, s’avèrent être les vecteurs les plus puissants de transformation sociale. Leur capacité à créer des ponts entre les groupes, à franchir les frontières des communautés fermées, en fait des leviers indispensables à la circulation d’idées, à la découverte d’opportunités et à l’ouverture d’esprit ;

- À l’inverse, une communauté dominée exclusivement par des liens forts favorise la fermeture sur soi. Les groupes y deviennent des écosystèmes auto-référencés où l’information se répète, où les innovations extérieures sont vues avec méfiance, et où la diversité des points de vue est limitée. Cette homogénéité relationnelle peut nuire à la réactivité, à l’adaptabilité et à la créativité d’un groupe, qu’il soit professionnel, associatif ou amical.

Granovetter démontre ainsi que la richesse d’un réseau ne se mesure pas uniquement au nombre de connexions, mais à la diversité des mondes sociaux qu’il relie. Plus un individu possède de liens faibles vers des cercles différents, plus il est stratégiquement positionné pour recevoir ou transmettre des informations nouvelles, détecter des opportunités avant les autres, et bâtir des passerelles utiles pour lui-même et pour les autres.

Dans le contexte professionnel notamment, cette logique prend une dimension très concrète : La majorité des offres d’emploi ou des opportunités de collaboration transitent par des contacts indirects. Ce ne sont pas les collègues proches ou les amis de longue date qui vous recommanderont vers l’inconnu, mais bien ces contacts que vous voyez rarement, mais qui évoluent dans d’autres sphères. Ils représentent une passerelle vers un univers professionnel complémentaire, souvent inaccessible autrement.

Les réseaux sociaux numériques, bien que souvent accusés de favoriser la superficialité, offrent un terrain fertile pour entretenir ces liens faibles. Un simple like, une interaction périodique, un message occasionnel suffisent à maintenir une connexion active, prête à être réactivée au bon moment. Cette faible intensité relationnelle, loin d’être un défaut, devient une force stratégique dans la structuration de son réseau social personnel ou professionnel.

Pour conclure : Petite traduction française de la note préliminaire de Strength of Weak Ties

L’analyse des réseaux sociaux est proposée comme un outil pour relier les niveaux micro et macro de la théorie sociologique. La procédure est illustrée par l’élaboration des implications globales d’un aspect de l’interaction individuelle : la force des liens dyadiques.

Il est avancé que le degré de chevauchement des réseaux d’amitié de deux individus varie directement avec l’intensité du lien qui les unit. Ce principe a des conséquences sur la diffusion de l’information, la mobilité sociale et l’organisation communautaire. L’auteur met l’accent sur la puissance structurante des liens faibles.

La plupart des modèles de réseau se focalisent implicitement sur les liens forts, ce qui limite leur applicabilité aux petits groupes bien délimités. À l’inverse, se concentrer sur les liens faibles permet d’explorer les dynamiques intergroupes et les zones sociales peu visibles dans les approches traditionnelles.

0 commentaires