Dans l’univers numérique, certains logiciels sont conçus pour être utilisés, modifiés et partagés librement, sans restriction autre que celles fixées par leur licence. Ces programmes, appelés logiciels libres, sont bien plus qu’un simple outil informatique : Ils portent une philosophie basée sur la liberté, la collaboration et la transparence. Mais qu’est-ce qui distingue réellement un logiciel libre d’un logiciel propriétaire ? Quels sont ses principes fondateurs et pourquoi joue-t-il un rôle important dans l’innovation et la souveraineté numérique ? Plongeons dans cet univers où le code est ouvert et la créativité, sans limite.

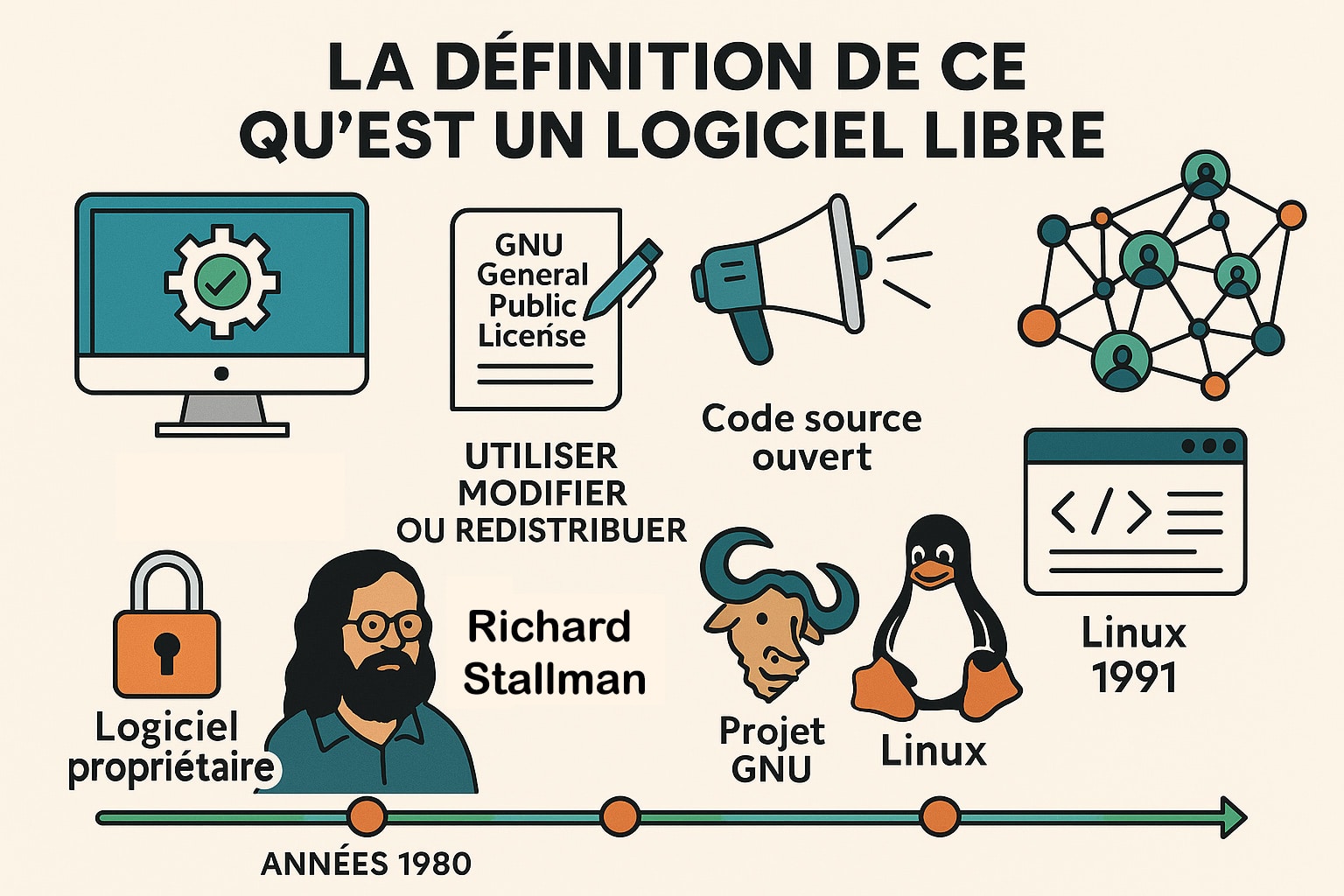

La définition de ce qu’est un logiciel libre

Un logiciel libre est un programme informatique dont l’auteur accorde à toute personne le droit de l’utiliser, de le copier, de l’étudier, de le modifier et de le redistribuer, souvent par l’intermédiaire d’une licence spécifique. Cette liberté n’est pas laissée au hasard : elle est encadrée par des licences comme la GNU General Public License (GPL), la MIT License ou encore la Apache License, qui fixent les conditions d’utilisation, de modification et de redistribution du logiciel. Il est important de distinguer “libre” de “gratuit” : Un logiciel libre peut être payant, notamment lorsque l’on achète des prestations associées (installation, formation, maintenance), mais le cœur du concept repose sur la liberté, et non sur l’absence de coût. Cette nuance est essentielle pour comprendre la philosophie du libre : le mot “libre” renvoie à la liberté de l’utilisateur, pas au prix.

L’opposé du logiciel libre est le logiciel propriétaire, qui interdit ou restreint fortement l’accès à son code source et impose des conditions d’utilisation strictes. Dans ce modèle, l’utilisateur n’a pas la possibilité de vérifier comment fonctionne le programme ni de l’adapter à ses besoins. Au contraire, un logiciel libre offre un accès complet au code source, c’est-à-dire les instructions lisibles par un programmeur qui permettent au logiciel de fonctionner. Cet accès est la clé de voûte de la personnalisation, de la transparence et de la collaboration.

Historiquement, l’idée de logiciel libre prend forme dans les années 1980, mais ses racines remontent aux débuts de l’informatique, lorsque les chercheurs et les ingénieurs partageaient librement leur code. À cette époque, notamment dans les laboratoires universitaires et au sein d’organisations comme le MIT (Massachusetts Institute of Technology), il était courant que les programmes circulent librement entre chercheurs afin de favoriser la recherche et l’innovation. Le concept de “propriété logicielle” n’était pas encore dominant.

Le tournant s’opère au début des années 1980, lorsque certaines entreprises commencent à verrouiller l’accès au code source, transformant le logiciel en produit propriétaire. En réaction, en 1983, Richard Stallman, alors chercheur au MIT, lance le projet GNU avec l’objectif ambitieux de créer un système d’exploitation entièrement libre. En 1985, il fonde la Free Software Foundation (FSF), organisation dédiée à la promotion et à la protection du logiciel libre. C’est dans ce cadre que la GNU GPL voit le jour, définissant juridiquement les libertés fondamentales de l’utilisateur. Les années 1990 marquent une étape décisive avec l’arrivée du noyau Linux, créé par Linus Torvalds en 1991 depuis l’université d’Helsinki. En associant le noyau Linux aux outils GNU, la communauté obtient un système d’exploitation complet, le GNU/Linux, qui deviendra l’un des symboles majeurs du logiciel libre. Dans le même temps, des projets comme Apache HTTP Server (1995) ou MySQL (1995) voient le jour et s’imposent dans l’infrastructure du web naissant.

Depuis les années 2000, le mouvement s’est élargi et structuré, donnant naissance à des communautés mondiales travaillant sur des projets collaboratifs tels que Mozilla Firefox, LibreOffice ou WordPress. Le développement collaboratif, facilité par des plateformes comme GitHub ou GitLab, permet aujourd’hui à des milliers de contributeurs répartis dans le monde entier de travailler simultanément sur le même projet, dans un esprit de partage et d’amélioration continue.

Le logiciel libre est ainsi passé d’un mouvement initié dans des laboratoires universitaires à une composante essentielle de l’économie numérique mondiale, utilisée aussi bien par des particuliers que par de grandes entreprises ou des institutions publiques. Sa définition ne se limite plus à un cadre juridique : elle s’inscrit dans une histoire, une philosophie et une pratique qui ont profondément marqué l’évolution de l’informatique et du web.

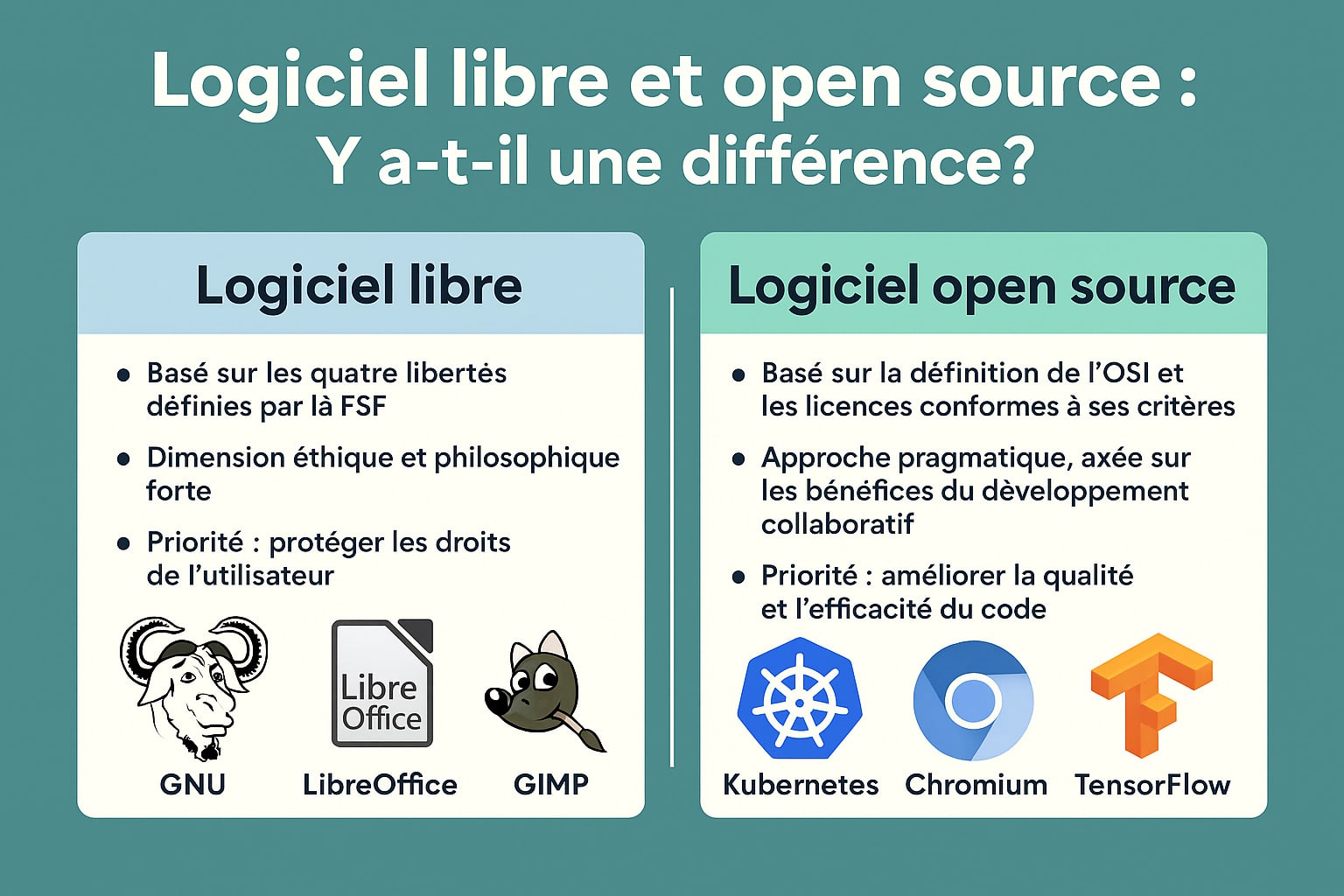

Logiciel libre et open source : Y a-t-il une différence ?

Le terme « logiciel libre » est souvent utilisé comme synonyme de « logiciel open source », mais ces deux notions, bien que proches, ne recouvrent pas exactement la même réalité. La confusion vient du fait que les deux modèles s’appuient sur un code source ouvert et partageable. Cependant, leurs origines, leurs philosophies et leurs priorités ne sont pas identiques.

Le logiciel libre, tel que défini par la Free Software Foundation, place la liberté de l’utilisateur au centre de sa définition. Les quatre libertés fondamentales (utiliser, étudier, partager, améliorer) sont indissociables. La dimension éthique est forte : il ne s’agit pas seulement de rendre le code accessible, mais aussi de garantir que l’utilisateur conserve ses droits, quelle que soit la manière dont il utilise le logiciel. Richard Stallman, figure fondatrice de ce mouvement, insiste sur l’aspect moral et philosophique du libre : un logiciel qui ne respecte pas ces libertés n’est pas vraiment « libre ». Le mouvement open source, popularisé à partir de 1998 par l’Open Source Initiative (OSI) et des figures comme Eric S. Raymond et Bruce Perens, adopte une approche plus pragmatique. Ici, l’accent est mis sur les avantages pratiques et économiques du modèle de développement ouvert : qualité du code, rapidité des mises à jour, innovation collaborative. La motivation n’est pas uniquement la liberté de l’utilisateur, mais aussi l’efficacité et la robustesse technique. L’open source parle donc autant aux entreprises qu’aux communautés de développeurs.

En résumé on peut faire ce comparatif :

| Logiciel libre | Logiciel open source |

|---|---|

| Basé sur les quatre libertés définies par la FSF | Basé sur la définition de l’OSI et les licences conformes à ses critères |

| Dimension éthique et philosophique forte | Approche pragmatique, axée sur les bénéfices du développement collaboratif |

| Priorité : protéger les droits de l’utilisateur | Priorité : améliorer la qualité et l’efficacité du code |

| Exemples : GNU/Linux, LibreOffice, GIMP | Exemples : Kubernetes, Chromium, TensorFlow |

Les deux courants partagent une base commune et se recoupent souvent : Un logiciel peut être à la fois libre et open source, comme c’est le cas pour Linux ou Firefox. Cependant, la différence réside dans l’intention et le discours : le logiciel libre défend avant tout un idéal de liberté, tandis que l’open source met l’accent sur la performance et l’adoption par le plus grand nombre, y compris dans le monde professionnel. Comprendre cette nuance permet de mieux appréhender les enjeux qui entourent le développement et la diffusion des logiciels ouverts.

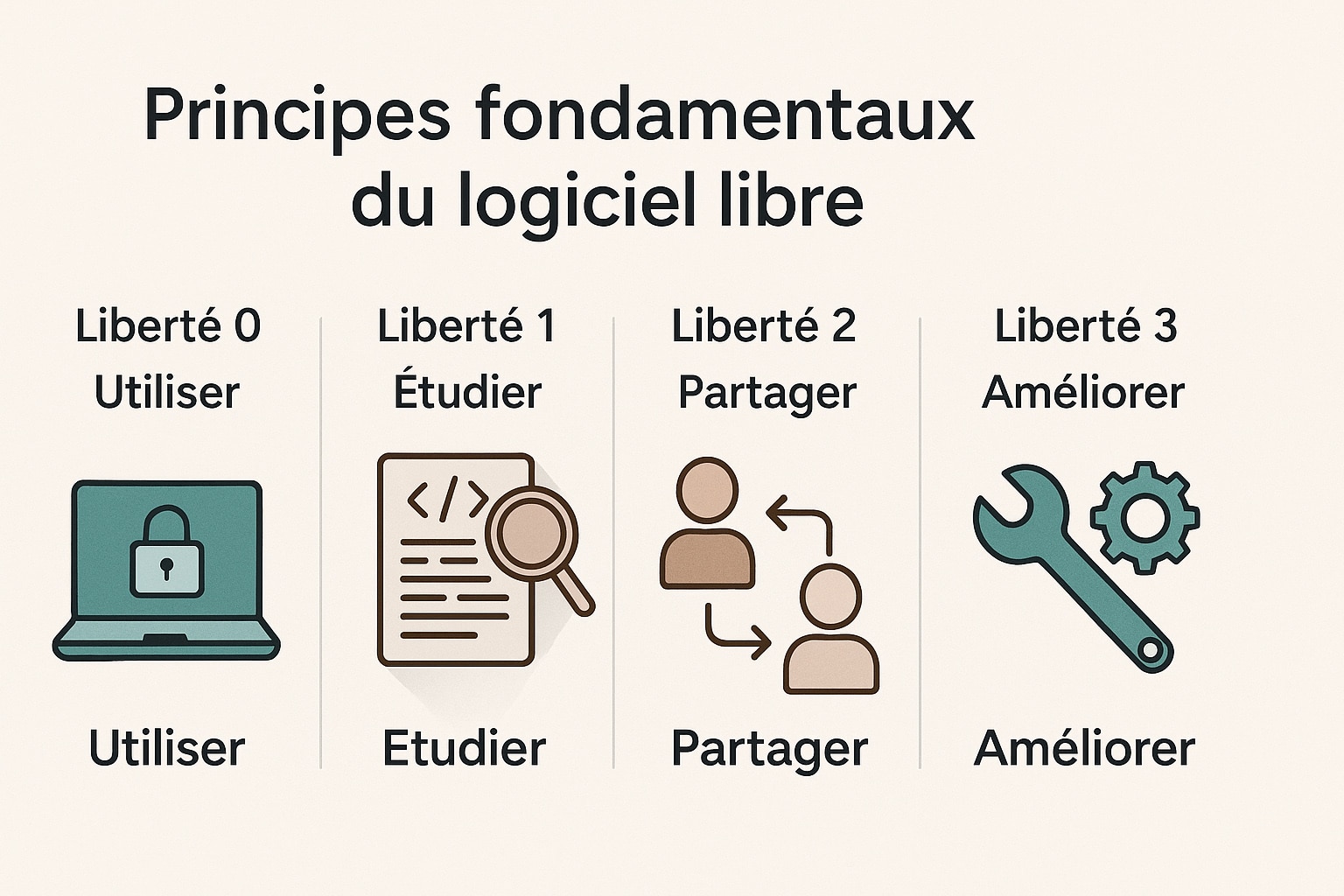

Les principes fondamentaux du logiciel libre

Le concept de logiciel libre a été clairement défini et popularisé par la Free Software Foundation (FSF), fondée par Richard Stallman en 1985. Cette organisation a établi quatre libertés fondamentales qui constituent le socle du mouvement. Ces libertés ne sont pas de simples idées : elles ont une portée juridique et philosophique, et sont intégrées dans des licences spécifiques qui protègent la nature libre des logiciels. Elles permettent de garantir que le logiciel reste ouvert, modifiable et partageable, quels que soient son usage et son utilisateur.

| Liberté | Description |

|---|---|

| Liberté 0 – Utiliser | La liberté d’exécuter le programme pour tous les usages, sans restriction géographique, commerciale ou personnelle. Qu’il s’agisse de l’utiliser dans un cadre privé, en entreprise, dans une administration ou à l’échelle d’un pays, aucune limitation ne peut être imposée par l’auteur. |

| Liberté 1 – Étudier | La liberté d’accéder au code source pour comprendre comment le programme fonctionne. Cela permet à l’utilisateur de vérifier ce que fait réellement le logiciel, d’en détecter d’éventuelles failles de sécurité, ou encore de l’adapter à des besoins spécifiques (langue, fonctionnalités, compatibilité matérielle). |

| Liberté 2 – Partager | La liberté de redistribuer le programme à d’autres personnes, gratuitement ou contre rémunération, afin de diffuser l’outil et de contribuer à sa popularité. Cette redistribution peut se faire sous forme inchangée ou en version modifiée, tant que la licence libre est respectée. |

| Liberté 3 – Améliorer | La liberté de modifier le programme et de publier ses améliorations. Cela favorise un processus d’innovation collaborative : les corrections de bugs, les nouvelles fonctionnalités ou les optimisations de performance peuvent bénéficier à l’ensemble de la communauté. |

Ces quatre libertés sont intimement liées. Par exemple, on ne peut pas améliorer un logiciel (liberté 3) sans pouvoir l’étudier au préalable (liberté 1). De même, la possibilité de partager ses améliorations (liberté 2) contribue directement à la diffusion et à l’adoption du logiciel (liberté 0). Au-delà de l’aspect technique, ces principes favorisent un véritable écosystème collaboratif. Dans cet environnement, chacun — qu’il soit développeur chevronné, étudiant, entreprise ou organisme public peut apporter sa contribution. L’ouverture du code source garantit également une transparence totale : Il est possible de vérifier qu’un programme ne contient pas de fonctionnalités cachées, de collectes de données abusives ou de mécanismes malveillants.

Cette philosophie a façonné le développement de certains des logiciels les plus importants au monde. Des projets tels que Linux, Mozilla Firefox ou LibreOffice doivent leur succès à l’application de ces quatre libertés, qui permettent à des communautés internationales de travailler ensemble, de partager leurs avancées et de les diffuser à grande échelle. Dans un contexte où la sécurité et la souveraineté numérique sont devenues des enjeux majeurs, ces principes prennent une valeur stratégique autant qu’éthique.

Quelques exemples de logiciels libres célèbres

Le logiciel libre occupe aujourd’hui une place centrale dans l’informatique moderne. Il est utilisé aussi bien par des particuliers que par des entreprises et des administrations, et couvre des domaines variés allant des systèmes d’exploitation aux outils multimédias et bureautiques. Voici un tableau présentant quelques-uns des logiciels libres les plus emblématiques, avec leurs caractéristiques principales.

| Logiciel | Description |

|---|---|

| GNU/Linux | Plus qu’un simple système d’exploitation, GNU/Linux résulte de la combinaison du noyau Linux, développé par Linus Torvalds en 1991, et des outils GNU créés par la Free Software Foundation. Utilisé par des millions de serveurs et d’ordinateurs à travers le monde, il existe sous de nombreuses distributions comme Ubuntu, Debian, Fedora ou Arch Linux. Sa stabilité, sa sécurité et sa flexibilité en font un choix privilégié pour les infrastructures critiques et les environnements de développement. |

| LibreOffice | Suite bureautique complète comprenant traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, base de données et plus encore. Héritier du projet OpenOffice.org, LibreOffice constitue une alternative libre et puissante à Microsoft Office, tout en restant compatible avec ses formats de fichiers. Utilisé dans de nombreuses administrations, il est apprécié pour sa richesse fonctionnelle et son développement communautaire actif. |

| Mozilla Firefox | Navigateur web libre et open source lancé en 2004 par la Mozilla Foundation. Il est reconnu pour sa rapidité, sa sécurité et son engagement fort en faveur de la protection de la vie privée. Doté d’un vaste écosystème d’extensions et régulièrement mis à jour, Firefox demeure un acteur majeur du web ouvert, offrant une alternative crédible aux navigateurs propriétaires. |

| GIMP | Le GNU Image Manipulation Program est un logiciel libre de retouche et de création graphique souvent comparé à Adobe Photoshop. Polyvalent et extensible grâce à ses nombreux plugins, GIMP est utilisé aussi bien par des amateurs que par des graphistes professionnels pour la création d’illustrations, le traitement photo ou la conception graphique avancée. |

| VLC Media Player | Lecteur multimédia développé par le projet VideoLAN, capable de lire pratiquement tous les formats audio et vidéo sans nécessiter l’installation de codecs supplémentaires. VLC est multiplateforme, libre de publicité, et utilisé aussi bien sur ordinateurs que sur smartphones. Il est apprécié pour sa simplicité, sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées comme le streaming et la conversion de fichiers multimédias. |

| WordPress | Système de gestion de contenu (CMS) libre qui propulse plus de 40 % des sites web dans le monde. Conçu initialement pour le blogging, WordPress s’est transformé en plateforme polyvalente permettant de créer des sites vitrines, des boutiques en ligne ou encore des plateformes communautaires. Sa force réside dans sa communauté mondiale, ses milliers de thèmes et d’extensions, ainsi que sa facilité d’utilisation, même pour les débutants. |

Ces exemples montrent que le logiciel libre ne se limite pas à des projets confidentiels : Il constitue le socle technologique de nombreuses infrastructures numériques et offre des alternatives fiables et performantes aux solutions propriétaires. Leur succès repose sur la contribution active de communautés internationales et sur des principes d’ouverture, de transparence et de collaboration.

0 commentaires