Lorsque l’on évoque les systèmes de gestion de contenu (CMS), on pense spontanément à WordPress ou Joomla. Pourtant, un autre acteur (puissant, robuste et largement utilisé dans le monde professionnel) mérite toute votre attention : Il s’agit de Drupal. Derrière son apparente complexité se cache un framework modulaire extrêmement flexible, utilisé par de nombreux sites gouvernementaux, institutionnels ou à fort trafic. Mais qu’est-ce que Drupal exactement, et comment fonctionne-t-il ? C’est ce que nous allons explorer en détail dans cet article.

Les origines de Drupal et sa philosophie open source

Drupal a vu le jour en 2001 sous l’impulsion de Dries Buytaert, un étudiant belge. Initialement conçu comme un simple forum de communication entre colocataires, le projet a rapidement évolué pour devenir un CMS complet. Aujourd’hui, Drupal est maintenu par une large communauté de développeurs à travers le monde et régulé par la Drupal Association, une organisation à but non lucratif chargée de soutenir le projet. À la différence de certains CMS orientés utilisateurs débutants, Drupal s’adresse avant tout aux professionnels du Web et aux développeurs. Son architecture repose sur une logique modulaire poussée et une séparation stricte entre contenu, structure et présentation. Ce positionnement en fait une solution particulièrement adaptée aux projets sur mesure, complexes ou à forte exigence en termes de sécurité et de performance.

Drupal est une solution 100 % open source

Drupal est distribué sous licence GNU GPL (General Public License), ce qui signifie que son code source est librement accessible, modifiable, utilisable et redistribuable, même à des fins commerciales. En d’autres termes, chacun peut télécharger Drupal, le modifier selon ses besoins spécifiques, puis le partager avec la communauté ou l’utiliser dans un projet propriétaire sans coût de licence. C’est l’un des piliers du succès de Drupal : sa transparence et sa souplesse juridique. Cette philosophie open source a largement contribué à la vitalité et à la richesse de l’écosystème Drupal. Grâce à l’implication active de milliers de développeurs à travers le monde, la communauté a produit plus de 45 000 modules contribués, ainsi que des milliers de thèmes et distributions (ensembles préconfigurés pour répondre à des besoins métiers spécifiques). Cela permet aux utilisateurs de bâtir des architectures très élaborées sans avoir à tout développer de zéro.

Au-delà de l’aspect fonctionnel, ce modèle collaboratif favorise aussi une réactivité exemplaire face aux failles de sécurité ou aux évolutions technologiques. Des équipes de développeurs bénévoles (dont le Drupal Security Team) effectuent une veille permanente et publient régulièrement des correctifs de sécurité ou des mises à jour. Cette approche garantit à Drupal une robustesse accrue dans les environnements critiques, comme les sites gouvernementaux, les universités ou les plateformes d’envergure internationale. Enfin, l’ouverture du code permet aux entreprises d’avoir une maîtrise totale sur leur infrastructure technique. Contrairement à des solutions propriétaires, où les fonctionnalités sont verrouillées par l’éditeur, Drupal offre une indépendance totale : pas de dépendance à un fournisseur, pas de frais cachés, et une possibilité de faire évoluer le système au rythme des besoins internes, en toute autonomie.

Drupal a une architecture pensée pour l’extensibilité

Contrairement à des CMS plus monolithiques comme WordPress ou Joomla, Drupal a été conçu dès ses premières versions non seulement comme un gestionnaire de contenu, mais comme un véritable socle de développement adaptable à une grande variété de projets numériques. Cette flexibilité repose sur une architecture modulaire très poussée et une orientation claire vers l’extensibilité. Au cœur de cette approche se trouvent une API robuste et un système de hooks (crochets) et d’événements qui permettent aux développeurs d’interagir avec pratiquement n’importe quel comportement natif du CMS sans modifier le cœur du système. En d’autres termes, chaque action, chaque enregistrement, chaque traitement peut être intercepté, étendu ou réécrit, ce qui offre une personnalisation quasi illimitée.

Drupal repose également sur une architecture orientée entités, où chaque élément structurant du site (page, utilisateur, fichier, taxonomie, commentaire, etc.) est considéré comme une entité réutilisable et extensible. Cette approche permet de créer facilement des types de contenus sur mesure, avec des champs personnalisés, des vues filtrées, des comportements dynamiques, tout en conservant une cohérence dans la gestion de la donnée. Pour les projets à forte volumétrie ou à logique métier complexe, cela représente un atout majeur. Depuis la version 8, Drupal a franchi une étape déterminante en s’appuyant partiellement sur le framework Symfony, reconnu pour sa robustesse et sa modularité. Cela a permis à Drupal de bénéficier d’un code plus moderne, orienté objet, tout en facilitant l’intégration avec des composants externes. Résultat : il est désormais plus proche d’un framework PHP professionnel que d’un CMS « clé en main », tout en conservant des outils puissants pour les éditeurs de contenu.

Cette architecture évolutive fait de Drupal une solution idéale pour les sites sur mesure, les intranets complexes, les portails institutionnels ou les plateformes multisites. Là où d’autres CMS imposent des limites dès que les besoins sortent du cadre standard, Drupal s’adapte, évolue, et se structure au service du projet.

Comment fonctionne Drupal ? Architecture et composants principaux

Pour bien comprendre ce que propose Drupal, il faut d’abord se familiariser avec les grandes composantes qui structurent son fonctionnement. De la gestion des contenus à l’affichage des pages, tout repose sur une organisation modulaire qui permet une grande granularité dans le paramétrage et l’évolution du site.

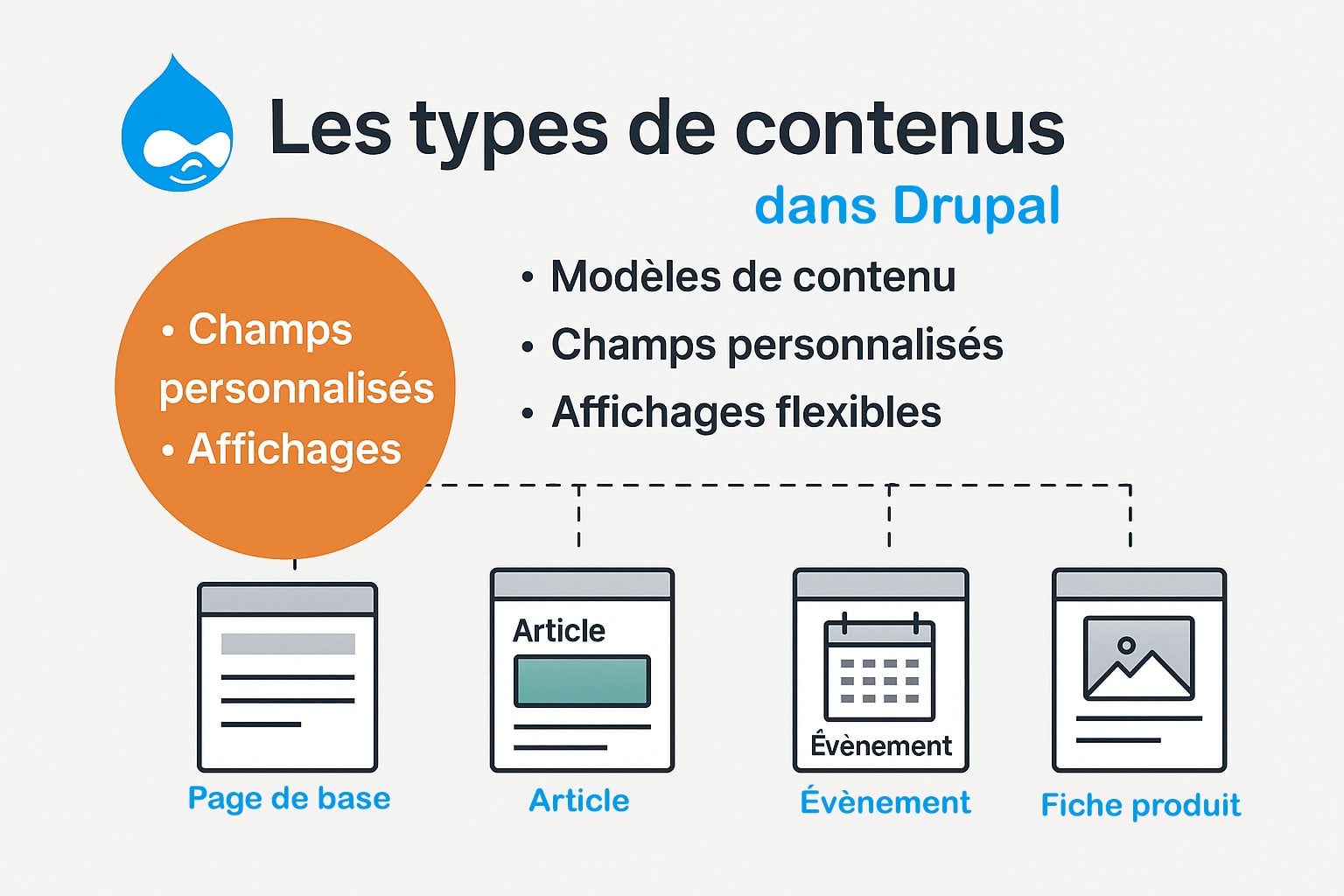

Les types de contenus (Content Types)

Dans Drupal, l’un des piliers fondamentaux de la structure des données repose sur la notion de type de contenu (Content Type). Contrairement à des systèmes plus rigides où les pages suivent un gabarit unique, Drupal vous permet de créer autant de types de contenus que nécessaire, chacun avec sa logique propre. Cela va bien au-delà de simples modèles de pages : chaque type est une entité autonome avec ses propres attributs, règles de validation, permissions et affichages. Par défaut, le CMS propose les types « Page de base » et « Article », mais il est très courant d’en ajouter de nouveaux selon les besoins métiers : « Événement », « Fiche produit », « Projet », « Actualité », « Offre d’emploi », etc. Chaque type peut être enrichi avec des champs personnalisés : texte, image, date, fichier, liste de sélection, URL, référence à un autre contenu, coordonnées géographiques, widget de média, ou encore champ calculé.

Les champs sont eux-mêmes des entités réutilisables, ce qui permet une normalisation et une cohérence des données entre plusieurs types de contenus. De plus, la gestion des champs est liée à une logique d’affichage différenciée entre la vue de formulaire (back-office) et la vue publique (front-office), facilitant une présentation optimisée selon le contexte. À cette granularité s’ajoutent des comportements spécifiques associés à chaque type via des modules comme Pathauto (génération automatique des URL), Workflow (états de publication), Paragraphs (blocs de contenu flexibles), ou encore Field Group (regroupement de champs). Vous pouvez ainsi créer des formulaires de saisie très structurés, mais ergonomiques pour vos éditeurs de contenu, tout en garantissant une sortie front-end parfaitement maîtrisée.

Enfin, chaque type de contenu peut être exposé dans des vues (Views) personnalisables, filtrées, triées ou paginées, ce qui permet de construire dynamiquement des listes, des grilles ou des blocs en fonction de critères très précis. En résumé, les types de contenus dans Drupal ne sont pas de simples « catégories » de pages : ce sont des schémas de données métiers complets, qui structurent et pilotent tout le cycle de vie des contenus.

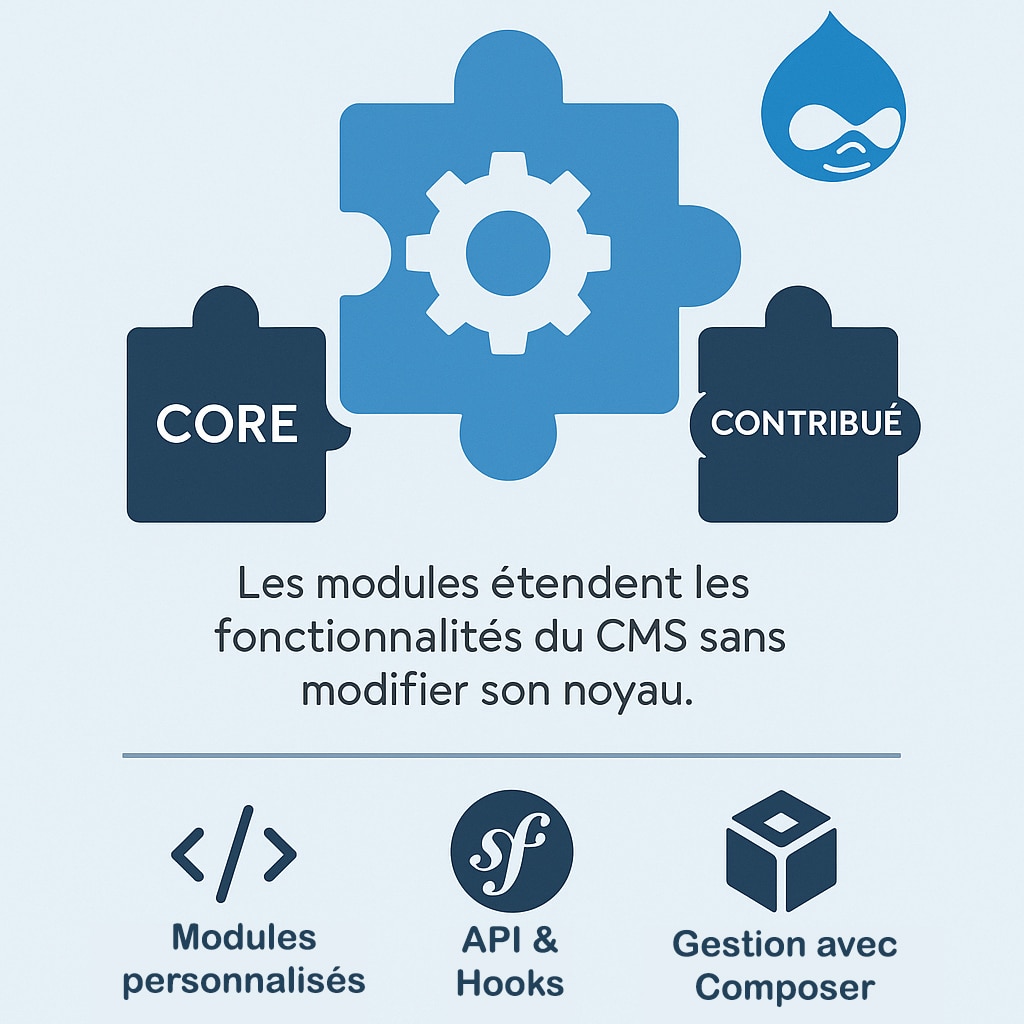

Les modules de Drupal

Les modules constituent l’un des piliers de l’architecture de Drupal et sont au cœur de son extensibilité. Ce système modulaire repose sur un mécanisme robuste qui permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer des fonctionnalités sans toucher au noyau du CMS. Comparé à d’autres systèmes de gestion de contenu comme WordPress (et ses plugins) ou Joomla (et ses extensions), Drupal se distingue par une approche plus granulaire et plus proche du développement applicatif. Là où un plugin WordPress est souvent conçu pour une tâche spécifique et unique, un module Drupal peut interagir en profondeur avec d’autres couches du système, grâce à son API unifiée et ses hooks. On distingue principalement deux grandes familles de modules dans Drupal :

- Les modules « core » : ce sont les modules inclus dans l’installation standard de Drupal. Ils couvrent les fonctionnalités de base indispensables à la gestion d’un site : système d’authentification, gestion des rôles et permissions, création de menus, commentaires, flux RSS, moteurs de recherche internes, prise en charge multilingue, etc. Beaucoup de ces modules ne sont pas activés par défaut, ce qui permet une installation allégée selon les besoins ;

- Les modules « contribués » : ces modules sont créés et maintenus par la communauté Drupal. Ils enrichissent considérablement l’écosystème avec des fonctionnalités avancées comme la génération automatique des URL (Pathauto), la gestion de champs conditionnels, la création de workflows complexes, l’intégration d’éditeurs WYSIWYG comme CKEditor, ou encore l’optimisation du SEO avec Metatag. Certains modules contribués sont devenus si populaires qu’ils sont quasi incontournables dans tout projet professionnel.

En plus des modules existants, Drupal vous permet également de développer vos propres modules personnalisés, appelés modules « custom ». Grâce à une API extensible et à l’utilisation généralisée de services (notamment avec l’intégration de Symfony), vous pouvez interagir finement avec le noyau de Drupal, injecter vos services, définir des routes, gérer vos propres entités, ou même exposer des points d’entrée REST ou GraphQL. Cela en fait une solution particulièrement adaptée aux projets complexes ou spécifiques, là où WordPress ou Joomla nécessiteraient de lourdes adaptations ou du contournement. Autre atout de cette architecture modulaire : la gestion des dépendances via Composer. Depuis Drupal 8, le CMS adopte les standards du développement PHP moderne. Vous pouvez ainsi intégrer facilement des bibliothèques tierces et organiser votre projet comme une véritable application PHP, avec un versionnement précis des modules utilisés, un chargement automatique (autoloading) et des environnements de développement bien structurés.

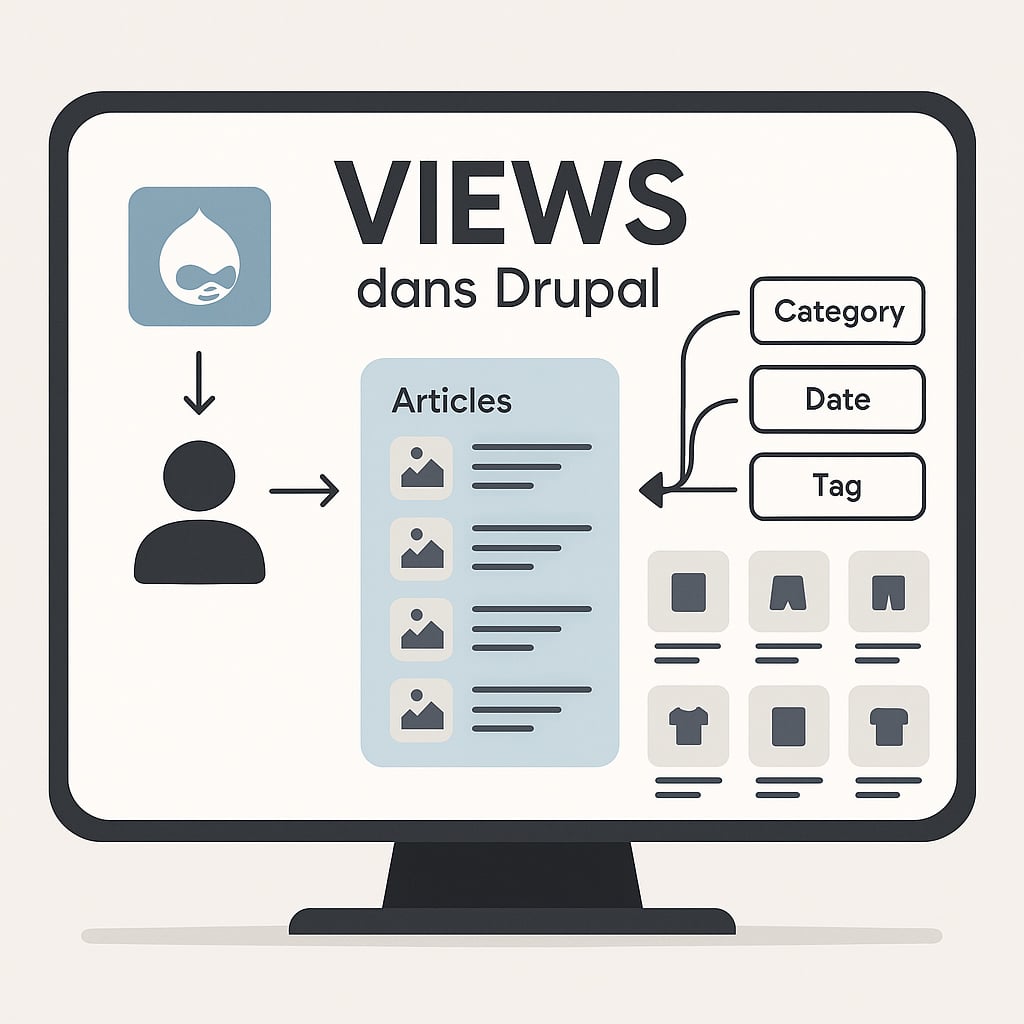

Les vues (Views) sur Drupal

Le module Views est incontestablement l’un des modules les plus emblématiques et les plus utilisés de l’écosystème Drupal. Intégré au cœur du noyau depuis Drupal 8, il permet de créer des listes dynamiques de contenus sans avoir besoin de coder, tout en offrant un niveau de personnalisation très avancé. Grâce à Views, vous pouvez construire des pages, des blocs ou même des flux RSS en quelques clics, en sélectionnant le type de contenu, les champs à afficher, les conditions de filtrage, les critères de tri et le format d’affichage. Concrètement, cela vous permet par exemple de :

- Afficher les 5 derniers articles d’un blog dans la colonne latérale d’un site ;

- Lister les événements à venir triés par date dans une page dédiée ;

- Créer une grille de fiches produits filtrées par catégorie ou par tag ;

- Mettre en place un moteur de recherche interne avec filtres par taxonomie, auteur ou date ;

- Proposer des contenus similaires ou associés à un article ou une fiche (cross-content).

Les vues s’appuient sur le système d’entités et de champs de Drupal, ce qui permet de construire des affichages complexes à partir de n’importe quelle donnée structurée (utilisateurs, nœuds, termes de taxonomie, fichiers, commentaires, etc.). Chaque vue peut être affichée sous forme de tableau, grille, liste, carte, diaporama, ou encore exposée comme un bloc que vous insérez où vous voulez dans le thème. Vous pouvez aussi exposer certains filtres à l’utilisateur final, ce qui permet de créer des interfaces interactives sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de JavaScript ou de PHP.

Au-delà de son interface graphique intuitive, le module Views est aussi entièrement extensible par le code. Vous pouvez créer des plugins de format d’affichage, des filtres personnalisés, ou injecter des conditions logiques via des modules complémentaires. C’est ce qui le rend aussi puissant en contexte de développement spécifique.

Les thèmes sur Drupal

Les thèmes dans Drupal déterminent l’apparence visuelle et l’ergonomie générale du site. Contrairement à d’autres CMS où les thèmes sont parfois difficiles à personnaliser sans casser le système, Drupal a toujours proposé une séparation claire entre la logique métier (back-end) et la couche de présentation (front-end), ce qui permet une grande souplesse de personnalisation, même sur des projets complexes. Un thème Drupal est composé de fichiers HTML (en réalité, des templates Twig depuis Drupal 8), de feuilles de style CSS, de scripts JavaScript, et d’un fichier .info.yml qui décrit les ressources du thème. Grâce au moteur de rendu Twig – largement utilisé dans l’écosystème Symfony –, les développeurs peuvent définir des gabarits clairs, sécurisés, et logiquement structurés. Twig permet également l’utilisation de filtres, de boucles et de conditions, tout en empêchant les mauvaises pratiques côté sécurité (comme l’exécution directe de code PHP).

Par ailleurs, Drupal offre un puissant système de surcharge de templates : chaque type de contenu, chaque bloc, chaque page peut avoir son propre fichier de rendu. Cela permet d’aller très loin dans la personnalisation, sans toucher au cœur du CMS. Ce système est particulièrement utile dans des projets nécessitant un design finement adapté à chaque contexte utilisateur, comme dans les cas d’applications intranet, de portails métiers ou de plateformes e-commerce sur mesure. Autre atout majeur : la possibilité de créer des sous-thèmes. Le principe est simple : vous partez d’un thème parent (par exemple, le très populaire thème Bootstrap ou Claro) et vous le personnalisez sans jamais modifier ses fichiers directement. Cela garantit une meilleure maintenabilité, car les mises à jour du thème parent ne viendront pas écraser vos ajustements. C’est la méthode recommandée pour adapter un thème à votre charte graphique tout en conservant une base solide et à jour.

De nombreux thèmes responsives sont disponibles gratuitement via Drupal.org, qu’ils soient destinés à une base Bootstrap, Tailwind, Foundation ou à un framework CSS maison. Et bien sûr, vous pouvez aussi développer un thème entièrement sur mesure, ce qui est souvent le choix privilégié pour les projets à forte identité visuelle ou avec des contraintes UX spécifiques. Enfin, le système de régions (zones définies dans le thème) vous permet de placer dynamiquement les blocs de contenu là où vous le souhaitez : en-tête, colonne latérale, pied de page, zone de contenu principal, etc. Vous pouvez même contrôler l’affichage de certains éléments en fonction du rôle de l’utilisateur, du type de page ou d’un contexte défini dans le back-office.

Les utilisateurs et les rôles dans Drupal

La gestion fine des permissions est un autre atout majeur de Drupal, qui se distingue ici par sa granularité exceptionnelle. Dans Drupal, chaque utilisateur est associé à un ou plusieurs rôles, et chaque rôle peut se voir attribuer des permissions spécifiques sur quasiment tous les aspects du site. Cette architecture permet de contrôler avec précision qui peut faire quoi, et dans quel contexte. Par défaut, Drupal propose trois rôles de base : Anonymous (visiteur non connecté), Authenticated (utilisateur connecté), et Administrator. Mais libre à vous d’en créer autant que nécessaire pour refléter les profils fonctionnels de vos équipes ou de vos utilisateurs finaux. Par exemple, vous pouvez créer un rôle “Éditeur SEO” qui a uniquement le droit de modifier les balises meta, ou un rôle “Modérateur d’événements” qui peut valider certains contenus spécifiques.

Chaque permission peut être ajustée individuellement dans l’interface d’administration, et ce, pour chaque module actif. Cela signifie que vous pouvez configurer des autorisations pour l’accès aux contenus, la modification des types de contenu, la gestion des fichiers, l’administration des vues, la publication de commentaires, la configuration du site, etc. Même les modules contribués peuvent étendre cette logique de droits, offrant un contrôle complet et extensible. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les sites à forte composante collaborative : intranets, extranets, plateformes communautaires, portails éditoriaux… Là où d’autres CMS comme WordPress ou Joomla nécessitent l’installation de plugins pour obtenir une telle finesse, Drupal l’intègre de manière native et l’applique de façon cohérente dans l’ensemble de ses composants.

En complément, il est également possible de créer des profils utilisateur personnalisés, avec des champs supplémentaires (photo, bio, numéro de téléphone, préférences, etc.) qui seront visibles ou modifiables en fonction du rôle. Cela ouvre la voie à des plateformes où les utilisateurs interagissent entre eux ou disposent de zones personnelles, comme dans les réseaux sociaux ou les sites de formation. Enfin, des modules comme Content Moderation ou Workbench permettent d’aller encore plus loin en créant des workflows de publication complexes, avec des états (brouillon, en relecture, publié, archivé…) associés à des permissions précises selon les rôles. Un éditeur pourra par exemple soumettre un article en relecture, mais seul un relecteur pourra le valider, et un administrateur pourra le publier. Cette logique de workflow est essentielle pour les grandes organisations ou les projets à cycle de validation rigoureux.

Pourquoi choisir Drupal pour un projet web ?

Maintenant que vous avez une idée plus précise de la manière dont Drupal fonctionne, vous vous demandez peut-être si ce CMS est adapté à votre projet. Voici quelques cas d’usage où il brille tout particulièrement.

Pour les sites à structure complexe

Drupal est particulièrement indiqué pour les sites web nécessitant une architecture de données avancée et une structuration du contenu à forte granularité. Là où d’autres CMS montrent vite leurs limites avec des modèles de contenu rigides, Drupal vous permet de créer des structures complexes en combinant types de contenu personnalisés, champs multiples, taxonomies hiérarchiques, et relations entre entités. Ces entités peuvent être des contenus, des utilisateurs, des fichiers, ou encore des termes de classification. Grâce à des modules comme Entity Reference, vous pouvez établir des connexions sophistiquées entre vos types de contenus (par exemple, relier un article à un auteur ou à une catégorie événementielle). Couplé avec Views et des modules comme Paragraphs, cela vous permet de concevoir des pages dynamiques modulables tout en gardant une logique éditoriale claire.

Ce niveau de sophistication est idéal pour les sites institutionnels, universitaires, gouvernementaux ou intranet d’entreprise, où la gestion de l’information doit obéir à une structure stricte, évolutive, et propice à la réutilisation des contenus. En somme, Drupal excelle là où la complexité des données devient une contrainte technique pour les autres solutions.

Pour les projets multilingues et multi-sites

Grâce à son architecture modulaire et à sa gestion native de la traduction des contenus et de l’interface utilisateur, Drupal est parfaitement adapté aux sites multilingues. Que ce soit pour traduire des pages de contenu, des blocs, des menus ou encore des taxonomies, tout est prévu nativement dans le cœur du CMS via les modules Language, Content Translation et Interface Translation. Drupal vous permet aussi de gérer plusieurs sites depuis une seule instance de code, avec la fonctionnalité multi-site. Cette approche est idéale pour les groupes, réseaux d’agences ou institutions qui souhaitent partager une base technique tout en gardant une gestion autonome pour chaque site (contenus, design, utilisateurs, langues…). Cela facilite la maintenance, la mutualisation des développements, et la cohérence globale du parc de sites.

Que vous lanciez un portail bilingue pour une collectivité ou un écosystème de sites pour une entreprise internationale, Drupal répond aux exigences de scalabilité et de gouvernance éditoriale.

Pour un contrôle total sur la sécurité

La sécurité est un point fort historique de Drupal, reconnu par de nombreuses institutions publiques et organisations sensibles. Le CMS bénéficie d’un Security Team dédié, qui audite le code du cœur et des modules contribués, publie des bulletins d’alerte (security advisories), et propose des bonnes pratiques de sécurisation à destination des développeurs comme des administrateurs. Le système de gestion des rôles et des permissions de Drupal permet de verrouiller chaque action ou élément du site à un niveau très précis. Cette granularité est précieuse pour limiter les risques de faille humaine ou logicielle. Par ailleurs, Drupal propose un cycle de mises à jour clair (avec des LTS pour les versions majeures), un support proactif des vulnérabilités et une compatibilité avec des modules de sécurité renforcée comme Security Kit, Captcha, ou Automated Logout.

Des entités comme la Maison Blanche, la Commission Européenne, ou l’UNESCO ont fait le choix de Drupal, notamment pour sa capacité à répondre aux normes RGPD, OWASP, ISO/IEC 27001 ou encore aux exigences des audits de sécurité d’État.

Drupal pour une approche API-first

Depuis la version 8, Drupal a adopté une architecture API-first en intégrant nativement des outils comme RESTful Web Services, JSON:API et la prise en charge de GraphQL (via module). Cela signifie que tout contenu créé dans Drupal peut être exposé sous forme d’API, consulté ou manipulé par des applications tierces sans nécessiter de couche de développement supplémentaire. Cette approche fait de Drupal un excellent back-end headless pour des projets modernes : sites en React ou Vue.js, Progressive Web Apps (PWA), applications mobiles hybrides, etc. Elle facilite également l’intégration avec des services externes comme des CRM, des plateformes e-commerce, ou des systèmes de marketing automation. Avec un système de sérialisation flexible, une gestion avancée des permissions sur les endpoints, et une architecture conçue pour les flux complexes, Drupal se positionne comme un véritable Content-as-a-Service (CaaS). Il vous permet de découpler l’interface utilisateur du moteur de contenu tout en conservant la puissance de son framework en back-office.

Cette orientation technique ouvre la voie à des architectures modernes, flexibles, interconnectées, tout en respectant les exigences métiers liées à la gouvernance, la sécurité et la scalabilité.

Pour tester l’aventure avec Drupal : https://new.drupal.org/download

0 commentaires