De nombreuses entreprises prennent encore des décisions sans s’appuyer sur des données fiables, reposant sur des intuitions ou des expériences passées. À l’inverse, les organisations dites data driven s’appuient sur des tableaux de bord précis, des prévisions solides et une compréhension en temps réel de leur environnement. Ce n’est pas une simple tendance technologique, mais une évolution profonde qui transforme la manière de décider, de piloter les opérations et d’interagir avec les clients. Dans un écosystème numérique où l’information circule en masse, la capacité à collecter, analyser et exploiter les données devient un avantage concurrentiel décisif à l’époque du big data. L’approche data driven (ou stratégie orientée données) s’impose alors comme un véritable levier de performance. De quoi s’agit-il exactement ? Quels sont les moyens concrets de la mettre en place ? Et comment passer d’une logique descriptive à une culture décisionnelle fondée sur les données ?

Une définition de l’approche data driven et ses implications pour toute organisation

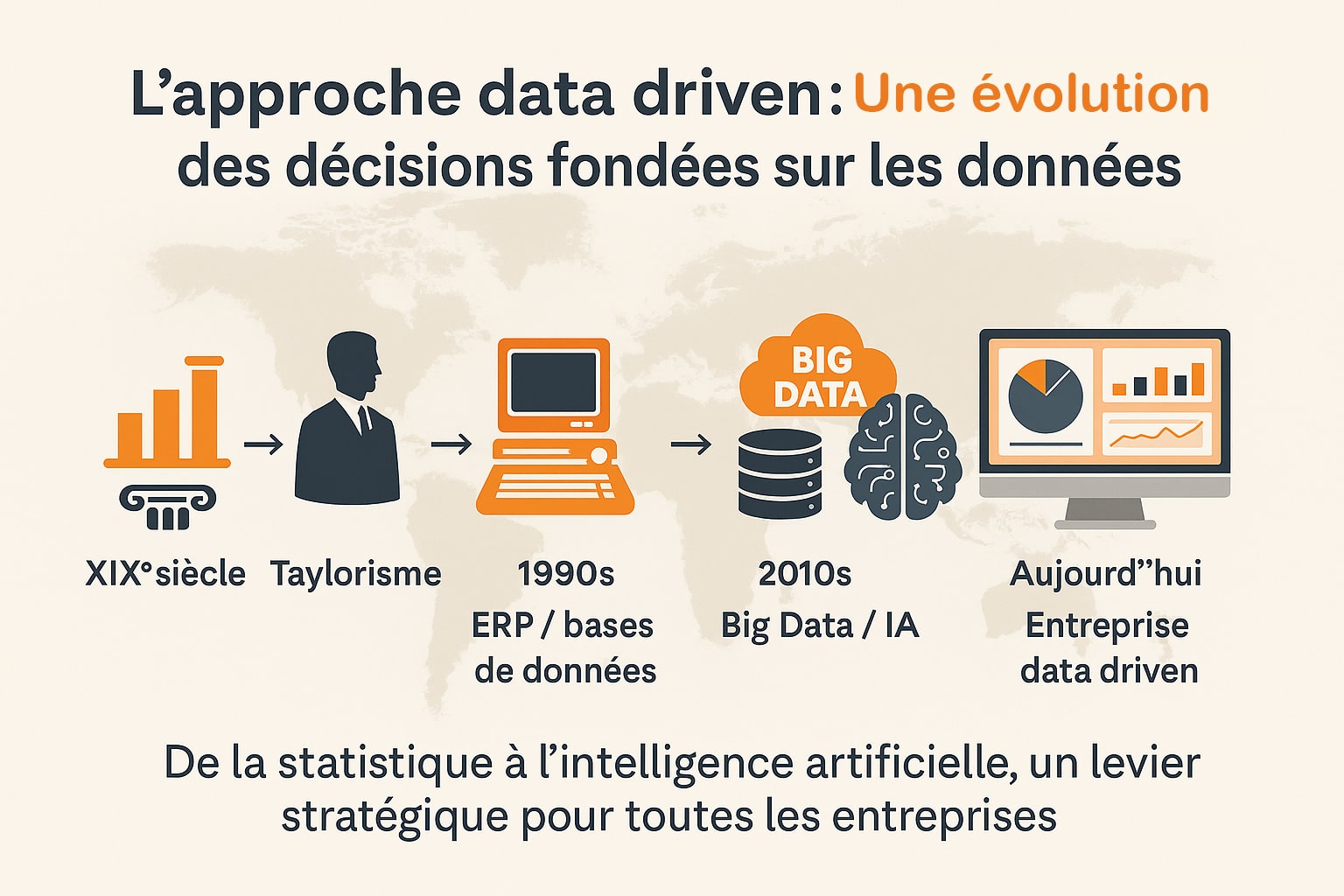

Le concept d’« approche data driven » (littéralement « guidée par les données ») désigne une manière de prendre des décisions stratégiques, opérationnelles ou marketing fondée sur l’analyse systématique de données. Cette orientation n’est pas nouvelle : elle s’inscrit dans une évolution historique de l’usage des données dans le monde des affaires, débutée bien avant l’ère numérique. On peut en retrouver les premiers fondements dès le XIXème siècle, avec l’utilisation des statistiques dans l’administration publique et les premières grandes entreprises industrielles. C’est au début du XXème siècle que les choses s’accélèrent avec les travaux du statisticien américain Frederick Winslow Taylor, considéré comme l’un des pères du management scientifique. En mesurant les temps de production dans les usines, Taylor introduit la notion de pilotage par les données, bien que limitées à des observations humaines. Quelques décennies plus tard, dans les années 1950, l’arrivée des premiers ordinateurs permet aux grandes entreprises et institutions (notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne) de commencer à stocker et analyser plus efficacement leurs informations.

Le véritable tournant survient dans les années 1990, avec la généralisation de l’informatique d’entreprise, l’émergence des ERP (progiciels de gestion intégrée) et l’explosion des bases de données relationnelles. C’est à cette période que des entreprises pionnières comme Amazon, fondée par Jeff Bezos en 1994, posent les bases de ce qui deviendra plus tard une stratégie data driven à grande échelle, en exploitant massivement les données clients pour optimiser la logistique, le marketing, et l’expérience utilisateur. Au début des années 2010, deux évolutions majeures viennent renforcer cette dynamique : l’avènement du big data (c’est-à-dire la capacité à traiter de très grands volumes de données provenant de sources multiples et variées) et le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), couplée à l’apprentissage automatique (ou machine learning). Ces technologies permettent non seulement de traiter les données en masse, mais aussi d’en dégager des modèles prédictifs, d’identifier des comportements émergents, voire de prendre des décisions automatisées.

Aujourd’hui, une entreprise data driven est une organisation qui place les données au cœur de son fonctionnement. Elle s’appuie sur un cycle vertueux de collecte, de traitement, d’analyse et d’action. Les données proviennent aussi bien de ses propres systèmes (ventes, production, logistique, relation client) que de sources externes (réseaux sociaux, tendances de marché, open data, géolocalisation, etc.). Ce mode de gestion dépasse la simple accumulation d’informations : il s’agit de transformer ces données en insights pertinents, exploitables et orientés vers l’action. Contrairement aux approches traditionnelles basées sur l’intuition, l’expérience ou le « flair » des décideurs, l’approche data driven repose sur l’objectivité, la traçabilité et la reproductibilité des décisions. Elle favorise une gouvernance plus rationnelle, fondée sur des faits. Cette évolution est particulièrement visible dans des secteurs comme :

- Le retail et le e-commerce : Analyse des historiques d’achat, personnalisation des recommandations, segmentation comportementale, ajustement des stocks en temps réel ;

- L’industrie : Maintenance prédictive, pilotage de la chaîne logistique, modélisation des cycles de production ;

- La santé : Diagnostic assisté par IA, suivi de patients en temps réel, identification des risques épidémiologiques ;

- Les services financiers : Scoring de crédit, détection de fraudes, prévision des risques de marché ;

- Le marketing digital : A/B testing, analyse de performance multicanal, automation des campagnes.

Les implications d’une telle approche sont multiples. Sur le plan organisationnel, elle exige une refonte des processus et des outils, avec l’intégration de solutions de Business Intelligence (BI), de CRM, de data lakes et d’outils d’IA. Sur le plan humain, elle demande de nouvelles compétences, notamment en data science, en visualisation des données, mais aussi en gouvernance et en éthique de l’information. De fait, l’approche data driven bouleverse également la culture d’entreprise. Elle incite à une prise de décision plus collaborative et fondée sur des preuves. Elle suppose de dépasser les silos traditionnels, de partager la donnée entre les services, et d’en faire un levier d’innovation. Comme l’affirmait Hal Varian, économiste en chef chez Google, dès 2008 : « Le métier le plus sexy du 21ème siècle sera celui de statisticien. » Quinze ans plus tard, cette prophétie est plus que jamais d’actualité.

Les étapes clés pour devenir une entreprise orientée données (data-driven)

Adopter une démarche data driven suppose de poser des fondations solides, à la fois techniques, organisationnelles et culturelles. Voici les principales étapes pour engager efficacement cette transformation :

1. Collecter les données pertinentes pour l’entreprise

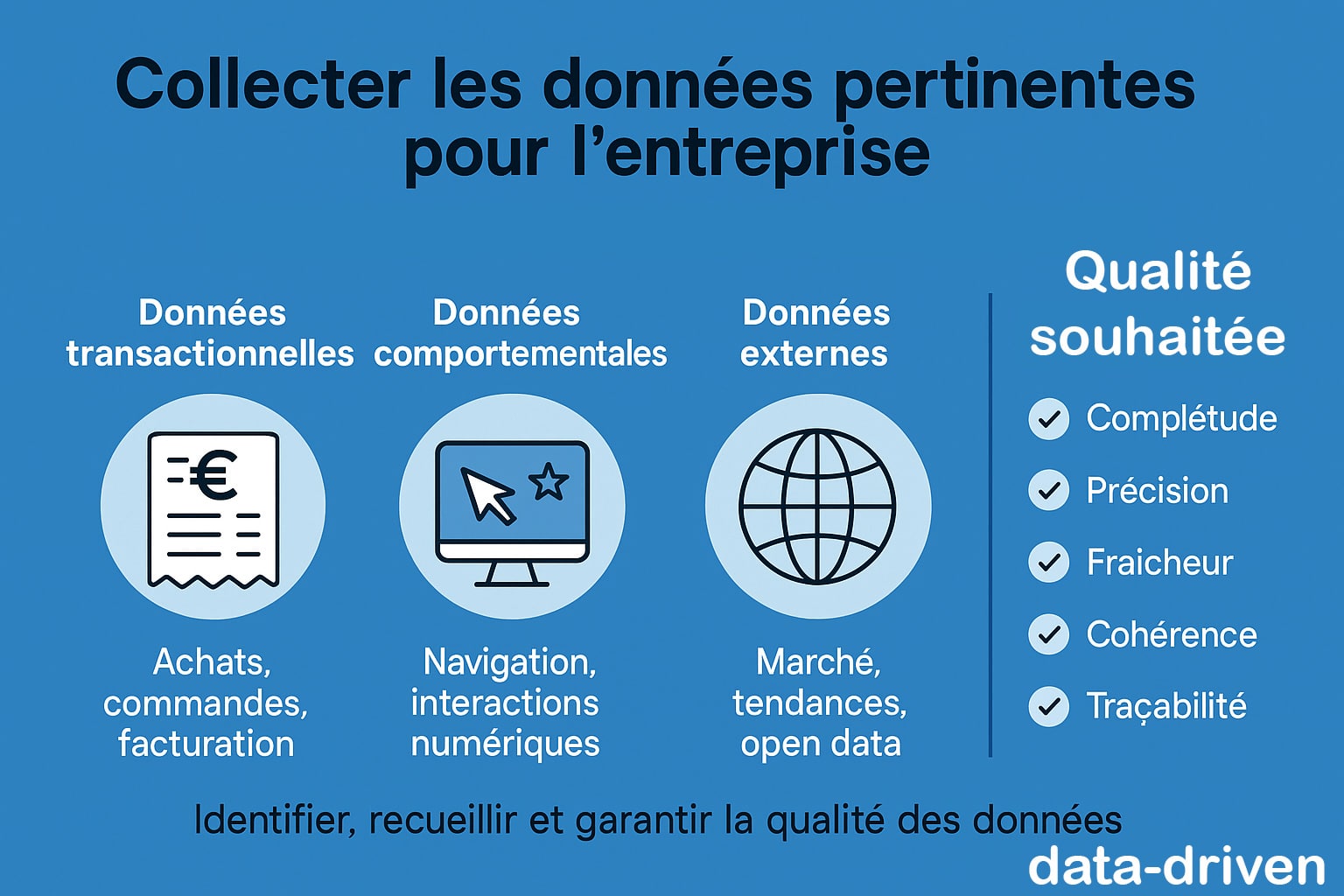

La collecte de données constitue la pierre angulaire de toute stratégie data driven. Avant même d’envisager des analyses ou des modèles prédictifs, il est indispensable d’identifier les informations réellement pertinentes pour les objectifs de l’entreprise. Cette étape détermine la fiabilité de tout le processus décisionnel à venir. Collecter des données ne consiste pas à accumuler un maximum d’informations, mais à sélectionner celles qui apportent une valeur ajoutée mesurable. Autrement dit, il s’agit de transformer la donnée brute en un actif stratégique. Les entreprises modernes disposent aujourd’hui de multiples sources de données. Celles-ci peuvent être structurées (bases de données SQL, ERP, CRM) ou non structurées (emails, textes libres, images, vidéos, publications sur les réseaux sociaux). Leur collecte nécessite des outils et des protocoles adaptés, capables de garantir la cohérence, la traçabilité et la sécurité des flux d’informations.

- Données transactionnelles : Elles regroupent toutes les informations issues des processus d’achat, de facturation ou de commande. Ces données, souvent stockées dans les systèmes ERP ou CRM, constituent la base de l’analyse financière et commerciale. Leur traitement permet d’identifier les cycles de vente, de mesurer la rentabilité des produits ou encore de détecter des comportements d’achat récurrents ;

- Données comportementales : Elles proviennent principalement des interactions numériques, comme la navigation sur un site web, l’ouverture d’emails, les clics sur des campagnes publicitaires ou les interactions sur les réseaux sociaux. Ces données sont essentielles pour comprendre le parcours utilisateur et affiner la personnalisation des expériences digitales. Des outils tels que Google Analytics, Matomo ou encore Mixpanel permettent d’enregistrer et d’analyser ces traces numériques avec une grande précision ;

- Données opérationnelles : Elles concernent les performances internes de l’entreprise, notamment les temps de traitement, les délais de livraison, les flux logistiques ou les taux d’erreur. Ces données sont généralement extraites des systèmes internes (MES, WMS, ERP) et servent à piloter l’efficacité des opérations, identifier les goulets d’étranglement ou améliorer la productivité ;

- Données externes : Elles proviennent de sources tierces et enrichissent la vision stratégique de l’entreprise. On y trouve les données issues d’études de marché, les tendances macroéconomiques, les informations sectorielles, les contenus publics (open data) ou encore les signaux issus des médias sociaux. Par exemple, les plateformes comme Data.gouv.fr, Eurostat ou Statista offrent un accès à des bases de données structurées pour l’analyse comparative et prédictive.

La collecte de ces différents types de données doit être encadrée par une architecture technique solide. Cela implique la mise en place de pipelines de données (ETL : Extract, Transform, Load) permettant d’extraire les informations depuis leurs sources, de les transformer au bon format et de les charger dans un entrepôt de données (data warehouse) ou un lac de données (data lake). Ces infrastructures, souvent hébergées sur le cloud (AWS, Azure, Google Cloud), garantissent la centralisation, la scalabilité et la sécurité des données collectées. Un autre enjeu majeur réside dans la qualité des données. Une donnée de mauvaise qualité peut biaiser l’ensemble des analyses et conduire à des décisions erronées. Pour éviter cela, les entreprises mettent en place des processus de data quality management comprenant :

- La complétude (s’assurer que les informations essentielles ne sont pas manquantes),

- La précision (garantir que les données reflètent fidèlement la réalité observée),

- La fraîcheur (vérifier que les données sont à jour et disponibles en temps réel si nécessaire),

- La cohérence (assurer l’harmonisation entre les différentes sources de données),

- et La traçabilité (documenter l’origine, les transformations et l’usage de chaque donnée).

La conformité réglementaire fait également partie des exigences techniques de la collecte. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), appliqué depuis 2018 dans l’Union européenne, impose des règles strictes sur la collecte, le stockage et l’utilisation des données personnelles. Les entreprises doivent garantir la transparence, le consentement des utilisateurs, la possibilité d’effacement et la sécurisation des informations sensibles. Enfin, la phase de collecte doit s’accompagner d’une stratégie de gouvernance des données. Cette dernière définit les rôles et responsabilités (data owner, data steward, data engineer), les standards de gestion, les protocoles d’accès et les politiques de sécurité. Une gouvernance efficace assure que la donnée, une fois collectée, est utilisée à bon escient, dans le respect des objectifs stratégiques et éthiques de l’entreprise.

Collecter les données pertinentes, c’est donc bien plus qu’un simple acte technique : C’est poser les bases d’un système décisionnel fiable, transparent et durable. Une collecte maîtrisée garantit la valeur des analyses futures et transforme la donnée en véritable levier de performance organisationnelle.

2. Exploiter des outils d’analyse performants des données de l’entreprise

Une fois les données collectées, leur simple accumulation ne suffit pas à générer de la valeur. Pour qu’elles deviennent de véritables leviers de décision, elles doivent être centralisées, structurées, nettoyées et analysées à l’aide d’outils adaptés. Cette étape clé transforme les données brutes en insights exploitables, permettant d’orienter la stratégie, de piloter l’activité en temps réel, ou encore de prédire les évolutions futures du marché. Les outils d’analyse de données répondent à différentes fonctions, selon la nature des données, les objectifs de l’entreprise et le niveau de maturité analytique des équipes. Ils s’inscrivent dans un écosystème technique en pleine expansion, allant de la simple visualisation à l’intelligence artificielle en passant par les plateformes de traitement massif. Voici les principales catégories d’outils utilisés par les organisations data driven :

| Type d’outil | Exemples | Utilisation |

|---|---|---|

| Business Intelligence | Power BI, Tableau | Création de tableaux de bord dynamiques, analyse des KPI en temps réel, visualisation des données pour la prise de décision |

| Analyse prédictive | Einstein, RapidMiner | Anticipation des comportements clients, prévision des ventes, détection de tendances ou d’anomalies à partir des données historiques |

| CRM et plateformes marketing | Salesforce, HubSpot | Centralisation des données clients, segmentation avancée, personnalisation des parcours, automatisation des campagnes marketing |

| Outils de collecte | Google Analytics, Matomo | Suivi des comportements utilisateurs sur les plateformes digitales, mesure des performances web, analyse des entonnoirs de conversion |

| Gestion des données | Data Cloud, Talend | Nettoyage, transformation, intégration et gouvernance des données dans des environnements structurés (ETL, data lakes, data warehouses) |

Les outils de Business Intelligence permettent de passer de la donnée brute à des tableaux de bord visuels, lisibles par tous les métiers. Ces plateformes sont souvent connectées à plusieurs sources (CRM, ERP, bases SQL, fichiers Excel, API) et offrent une lecture temps réel des indicateurs clés de performance (KPI). Cela facilite un pilotage quotidien éclairé, sans attendre des rapports mensuels figés. Les outils d’analyse prédictive, quant à eux, utilisent des algorithmes d’intelligence artificielle pour anticiper les comportements futurs. Par exemple, un modèle de churn permet de prédire le risque de départ d’un client, tandis qu’un modèle de scoring peut estimer la probabilité qu’un prospect devienne client. Ces prédictions s’appuient sur des historiques de données, enrichis par des variables contextuelles (saisonnalité, zone géographique, profil d’utilisateur).

Les CRM et plateformes marketing deviennent également des nœuds centraux dans l’architecture data. Ils permettent non seulement de collecter les données clients, mais aussi de déclencher des actions automatiques en fonction de règles comportementales : envoi d’un email après un abandon de panier, relance personnalisée, scoring automatique des leads, etc. Ces outils combinent données relationnelles, historiques d’interaction et données comportementales pour affiner les actions commerciales. Parallèlement, les outils de collecte d’audience comme Google Analytics ou Matomo permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur les sites web et applications mobiles. Ils mesurent les taux de conversion, les sources de trafic, les pages les plus consultées, les temps de chargement, et offrent ainsi des leviers d’optimisation de l’expérience utilisateur. Dans des environnements plus complexes, ces outils peuvent être connectés à des data warehouses pour une analyse approfondie croisée avec d’autres sources.

Enfin, les outils de gestion et d’intégration de données (ETL/ELT) comme Talend ou les plateformes cloud comme Data Cloud sont essentiels pour maintenir la cohérence, la qualité et l’accessibilité des données. Ces solutions permettent d’automatiser l’extraction des données depuis plusieurs systèmes, de les transformer pour les rendre exploitables, puis de les charger dans des environnements analytiques (data lakes, data warehouses). Elles garantissent également la conformité aux normes de sécurité et de gouvernance, un enjeu clé dans les grandes entreprises manipulant des volumes massifs de données sensibles. En fonction de la maturité numérique de l’organisation, ces outils peuvent être utilisés de manière isolée ou intégrés dans des architectures plus globales, pilotées par une plateforme data centralisée. L’enjeu ne réside pas uniquement dans la puissance de chaque outil, mais dans leur capacité à dialoguer entre eux, à partager les données de manière fluide, et à restituer une vue consolidée et contextualisée pour les décideurs.

Exploiter efficacement ces outils nécessite également des compétences spécifiques, telles que l’analyse statistique, la modélisation, la visualisation, ou encore la conception d’algorithmes. C’est pourquoi de nombreuses entreprises investissent aujourd’hui dans des équipes dédiées (data analysts, data scientists, data engineers) pour tirer pleinement parti de ces technologies.

3. Favoriser une culture orientée données pour une meilleure approche data driven

Mettre en œuvre une stratégie data driven ne repose pas uniquement sur l’acquisition d’outils ou l’intégration de technologies avancées. Son efficacité repose avant tout sur un changement profond de culture au sein de l’entreprise. Une culture orientée données, ou data culture, consiste à faire en sorte que l’ensemble des collaborateurs (tous niveaux hiérarchiques confondus) intègrent l’usage de la donnée dans leurs processus de réflexion, de décision et d’action. Ce changement de paradigme ne s’improvise pas. Il nécessite une démarche progressive, structurée et cohérente avec les réalités de l’entreprise. Une stratégie data driven ne produira des résultats tangibles que si elle est incarnée par les individus qui en sont les acteurs au quotidien. Cela implique de renforcer les compétences, d’adapter les modes de fonctionnement, et de faire évoluer les mentalités pour installer durablement une culture centrée sur les données.

Voici les leviers fondamentaux pour favoriser cette transition culturelle :

- Une implication forte du top management : La transformation vers une culture data driven doit être portée au plus haut niveau. Les dirigeants doivent incarner cette vision en montrant l’exemple, en intégrant la donnée dans leurs arbitrages stratégiques, et en soutenant les projets liés à la donnée. Sans ce leadership affirmé, les initiatives data restent cantonnées à des projets isolés sans impact global ;

- Des formations régulières à la data literacy : La data literacy (ou littératie des données) désigne la capacité à lire, interpréter, analyser et communiquer les données. Il ne s’agit pas de transformer tous les collaborateurs en data scientists, mais de leur donner les clés pour comprendre les indicateurs, poser les bonnes questions et utiliser les tableaux de bord avec discernement. Des programmes de formation spécifiques (ateliers, e-learning, séminaires) doivent être déployés pour tous les métiers ;

- La mise en place de processus décisionnels transparents : Pour que les données soient utilisées à bon escient, il est essentiel de structurer les processus décisionnels autour d’elles. Cela implique de documenter les sources utilisées, de justifier les hypothèses prises, et de capitaliser sur les enseignements tirés des décisions passées. Des comités de pilotage axés sur les données peuvent par exemple être instaurés pour suivre les projets clés à l’aide d’indicateurs partagés ;

- La valorisation de la donnée dans les pratiques quotidiennes : Une culture orientée données devient tangible lorsqu’elle imprègne les gestes du quotidien. Cela passe par l’usage régulier de tableaux de bord opérationnels, la consultation de rapports avant les réunions, ou encore la formulation de recommandations étayées par des faits chiffrés. Chaque service (qu’il s’agisse des ventes, des RH, de la finance ou du marketing) doit disposer des outils nécessaires pour intégrer la donnée dans son périmètre métier.

Pour accompagner cette mutation culturelle, certaines entreprises nomment des data champions au sein des équipes métiers. Ces relais locaux sont formés spécifiquement pour vulgariser les concepts data, aider à l’usage des outils, et faire remonter les besoins du terrain. Ils jouent un rôle clé dans la diffusion progressive d’une logique analytique et factuelle. La mise en place d’une culture orientée données implique aussi de réduire les barrières entre les services. Trop souvent, les données sont cloisonnées dans des silos techniques ou organisationnels, ce qui freine leur exploitation. Encourager le partage d’informations, mettre en place des référentiels communs, et favoriser l’interopérabilité des outils sont autant de moyens de décloisonner les usages et d’aligner l’organisation autour d’une vision commune.

Un autre aspect souvent sous-estimé est la sensibilisation à l’éthique des données. L’exploitation des données doit se faire dans le respect de la vie privée, des réglementations (comme le RGPD) et des valeurs de l’entreprise. Une culture data mature intègre ces dimensions éthiques et juridiques dès la conception des projets, et développe une vigilance collective sur les usages abusifs ou non pertinents des données. Enfin, pour inscrire cette culture dans la durée, il est recommandé d’intégrer la donnée dans les indicateurs de performance individuels et collectifs. Lorsque les objectifs sont eux-mêmes mesurés et suivis à partir d’indicateurs fiables, les équipes s’approprient naturellement les outils analytiques et développent une meilleure compréhension de leur impact sur les résultats.

Développer une culture orientée données est un projet transversal, qui demande du temps, de la pédagogie et un accompagnement constant. Mais c’est une condition indispensable pour faire de la donnée autre chose qu’un simple gisement d’informations : un véritable levier collectif de performance, d’innovation et de transformation.

4. Mesurer et ajuster en continu les évolutions de l’approche data-driven

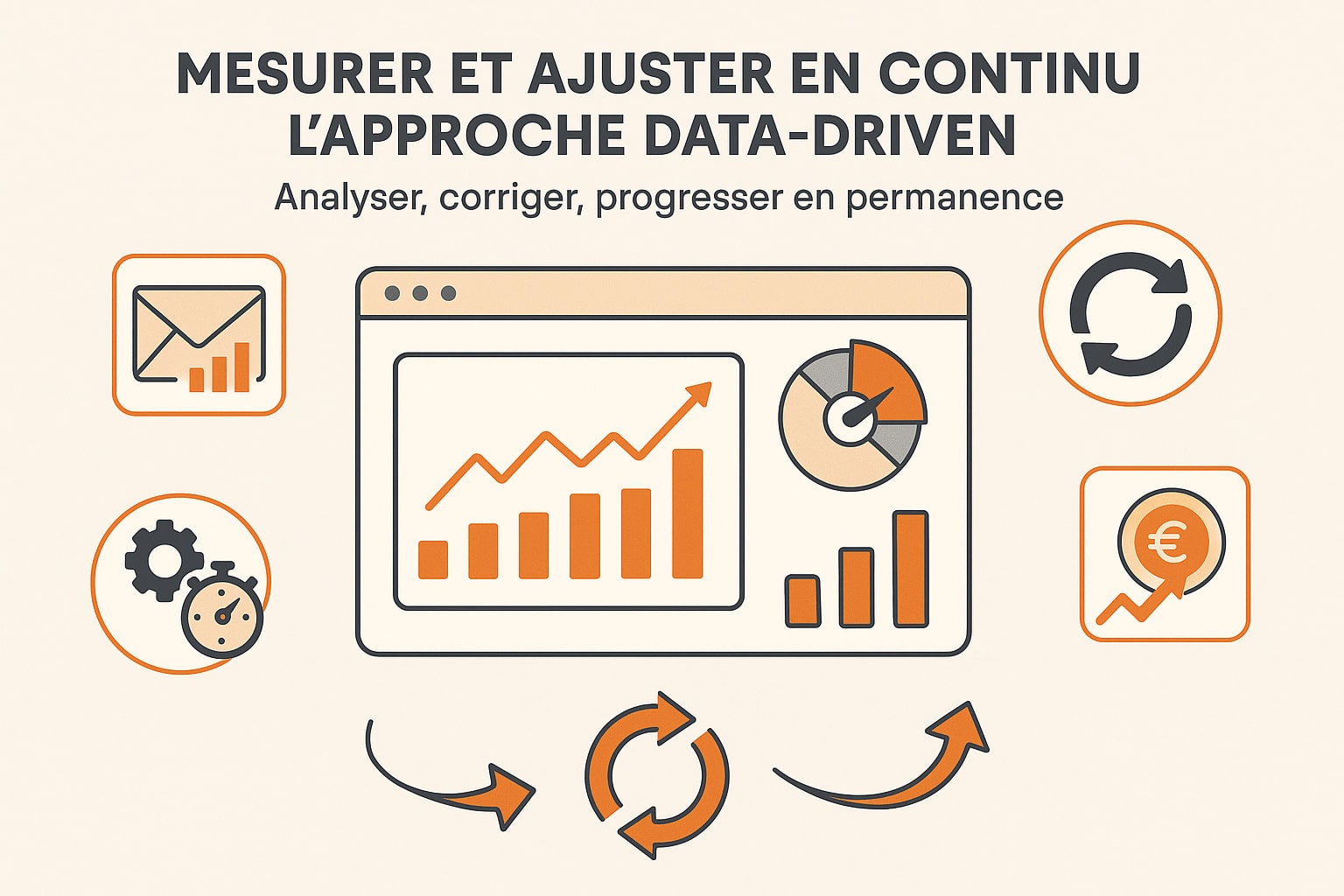

Mettre en place une stratégie data driven n’est pas un objectif figé dans le temps, mais un processus itératif et évolutif. Comme tout système intelligent, elle nécessite des ajustements réguliers pour rester alignée avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, les évolutions du marché, les comportements des clients et les innovations technologiques. C’est pourquoi la mesure continue de la performance, suivie d’actions correctives ou d’optimisations, constitue un pilier fondamental d’une approche data driven efficace et durable. Ce principe de boucle d’amélioration continue repose sur quatre étapes interdépendantes :

- Définir des indicateurs clés de performance (KPI), spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (méthode SMART) ;

- Mesurer régulièrement ces indicateurs à l’aide d’outils de Business Intelligence ou d’analytics embarqués dans les plateformes métiers ;

- Analyser les écarts entre les résultats attendus et les résultats réels ;

- Ajuster les actions en conséquence, en optimisant les stratégies, en testant de nouvelles hypothèses ou en corrigeant des défaillances techniques ou humaines.

Les KPI doivent être définis en fonction des objectifs métiers de chaque service, mais aussi en cohérence avec la stratégie globale de l’organisation. Parmi les indicateurs les plus utilisés dans une approche orientée données, on retrouve :

- Le taux d’ouverture d’un email marketing : Indicateur fondamental pour évaluer la pertinence d’une campagne, l’attractivité de l’objet du message ou la segmentation des listes de diffusion ;

- Le taux de rétention client : Mesure la capacité de l’entreprise à fidéliser ses clients sur une période donnée. C’est un marqueur fort de la satisfaction et de la valeur perçue ;

- La productivité par poste ou par équipe : Permet de suivre l’efficacité opérationnelle et d’identifier les axes d’amélioration en matière de processus ou d’allocation des ressources ;

- Le retour sur investissement (ROI) d’une campagne publicitaire digitale : Relie directement le coût d’une action marketing à ses bénéfices économiques, et permet de mieux arbitrer les budgets ;

- Le taux de churn (attrition) : En analysant les motifs de départ des clients, il est possible de mettre en place des actions préventives basées sur la data ;

- Le NPS (Net Promoter Score) : Bien que qualitatif, cet indicateur peut être croisé avec des données quantitatives pour évaluer l’expérience client.

Au-delà de la simple collecte de ces indicateurs, leur partage régulier au sein des équipes est essentiel. Une stratégie data driven implique une circulation fluide de l’information, qui favorise la transparence, la responsabilisation et l’alignement autour des objectifs communs. Les tableaux de bord doivent être accessibles à tous les niveaux de l’organisation, avec un niveau de granularité adapté à chaque public (direction, managers, opérationnels). Les données ne doivent pas être réservées aux analystes ou aux décideurs. Chaque collaborateur doit comprendre quels indicateurs sont suivis, pourquoi ils sont importants, et comment ses actions contribuent à leur évolution. Cette culture de la mesure permet également d’encourager les initiatives, de tester de nouvelles approches et d’en mesurer l’impact concret.

L’approche data driven permet également de mettre en place des tests systématiques (comme les A/B tests ou les multivariés) pour comparer différentes variantes d’une même action (email, landing page, message publicitaire) et choisir la plus performante. Ces méthodes expérimentales reposent sur la rigueur statistique et éliminent les biais d’interprétation.

La mesure continue permet aussi d’adopter une logique d’anticipation plutôt que de réaction. En exploitant les données en temps réel et les algorithmes de détection d’anomalies, les entreprises peuvent repérer plus tôt les signaux faibles, identifier les dérives et réagir avant qu’elles ne produisent des effets négatifs. Par exemple, une baisse progressive du taux de conversion sur un site e-commerce peut alerter sur un problème technique ou une rupture de stock, avant que les pertes ne deviennent significatives. Enfin, il est important de souligner que la pertinence des indicateurs évolue avec le temps. Un KPI pertinent à une étape du cycle de vie produit ou projet peut devenir obsolète dans un autre contexte. Il est donc recommandé d’effectuer une revue régulière des indicateurs, d’en retirer ceux qui ne sont plus utiles, et d’en introduire de nouveaux en fonction des priorités stratégiques.

Mesurer et ajuster en continu, c’est rendre l’entreprise agile, réactive et capable d’apprendre de manière autonome. C’est aussi faire de l’erreur une opportunité d’apprentissage, à condition qu’elle soit détectée, comprise et transformée en action. Dans cette logique, les données ne servent pas uniquement à observer le passé, mais à éclairer le futur et à guider chaque décision dans un environnement en perpétuelle évolution.

0 commentaires