Le numérique est désormais ancré dans notre quotidien, influençant nos gestes les plus simples comme nos choix les plus structurants. Derrière les écrans et les applications se cache une réalité plus large : Celle de la culture numérique qu’il ne faut en aucun cas confondre avec la culture Web. Il ne s’agit pas seulement de maîtriser des outils technologiques, mais bien de comprendre un ensemble de savoirs, de pratiques et de valeurs façonnés par l’univers digital. De l’éducation au travail, en passant par les loisirs et les relations sociales, cette culture redéfinit nos façons d’apprendre, de créer et de communiquer. Alors, que signifie réellement « culture numérique » ? Comment s’est-elle construite, et quelles en sont les composantes essentielles ? Cet article propose une plongée dans cette notion en constante évolution, pour mieux en saisir la portée et les enjeux dans notre société connectée.

Les origines historiques et l’évolution de la culture numérique

La culture numérique ne naît pas d’un seul coup, mais s’inscrit dans un long processus de transformation sociale, technique et culturelle qui remonte au milieu du XXème siècle. Pour comprendre son émergence, il faut remonter aux premières avancées de l’informatique moderne, dans un contexte largement marqué par la guerre froide et les débuts de la société de l’information. En 1945, l’ingénieur américain Vannevar Bush imagine un dispositif appelé Memex, une machine théorique conçue pour organiser et relier l’information de manière associative, préfigurant l’hypertexte et le fonctionnement du web. Ce n’est cependant qu’en 1969 que l’on assiste à la première mise en réseau entre ordinateurs grâce au projet ARPANET, développé par le département de la Défense des États-Unis. Cette infrastructure deviendra plus tard l’un des fondements d’Internet.

Dans les années 1970, le développement de l’informatique personnelle amorce une véritable mutation. Des entreprises comme Apple (créée en 1976) ou IBM (avec le lancement du PC en 1981) contribuent à faire entrer l’ordinateur dans les foyers et les entreprises. C’est à cette époque que s’installe peu à peu une culture informatique technique, réservée à un public initié, composée de programmeurs, d’amateurs éclairés et d’ingénieurs. Cette culture s’appuie sur des valeurs issues du mouvement hacker : partage des connaissances, expérimentation, esprit collaboratif.

Le véritable tournant intervient dans les années 1990 avec l’ouverture d’Internet au grand public. En 1991, le World Wide Web est inventé par Tim Berners-Lee, chercheur au CERN, en Suisse. Son invention démocratise l’accès à l’information grâce à une interface simple et intuitive. Le web devient rapidement un espace de publication et de navigation mondiale, ouvrant la voie à une nouvelle forme de culture partagée.

Dans les années 2000, l’émergence du web 2.0 transforme radicalement la place de l’utilisateur. Désormais, chacun peut produire, commenter et partager du contenu en ligne. L’apparition de plateformes comme Wikipedia (2001), Facebook (2004), YouTube (2005) ou Twitter (2006) donne naissance à une culture numérique participative, marquée par l’interaction, la collaboration et la circulation rapide de l’information. C’est aussi le début d’une explosion des identités numériques et d’une culture de l’image, stimulée par l’essor du smartphone (l’iPhone sort en 2007). La culture numérique s’élargit alors considérablement. Elle ne concerne plus uniquement l’usage d’outils techniques, mais touche à la manière dont nous percevons et construisons la réalité. Elle inclut désormais des enjeux complexes comme la gouvernance des données, l’intelligence artificielle, les algorithmes de recommandation, ou encore les impacts environnementaux des infrastructures numériques.

Le sociologue français Dominique Cardon, dans son ouvrage Culture numérique (2020), explique que cette culture est avant tout une transformation des manières de produire, de s’informer et d’interagir dans un monde connecté. Il insiste sur l’importance d’une « littératie numérique », c’est-à-dire la capacité à lire, comprendre et agir dans un environnement numérique en perpétuelle mutation. Par ailleurs, l’expression « culture numérique » ne désigne pas un ensemble homogène. Elle se décline en réalités diverses selon les contextes géographiques, socio-économiques ou générationnels. En France, par exemple, des programmes d’éducation aux médias et à l’information (EMI) ont été mis en place dès 2015 dans les établissements scolaires pour favoriser une appropriation critique et active du numérique par les élèves.

On distingue aujourd’hui différents profils d’usagers. Les « natifs numériques », expression popularisée par Marc Prensky en 2001, désignent ceux qui sont nés dans un monde déjà connecté et ont intégré naturellement les codes du numérique. À l’inverse, les « immigrés numériques » sont ceux qui ont dû s’adapter à ces nouvelles pratiques, souvent au prix d’un apprentissage autodidacte ou encadré.

La culture numérique s’est construite à la croisée de l’histoire des technologies, des usages sociaux et des représentations collectives. Elle continue d’évoluer au rythme des innovations, des débats publics et des régulations politiques. Ce mouvement constant rend sa définition complexe, mais aussi passionnante, tant elle éclaire les mutations profondes de notre époque.

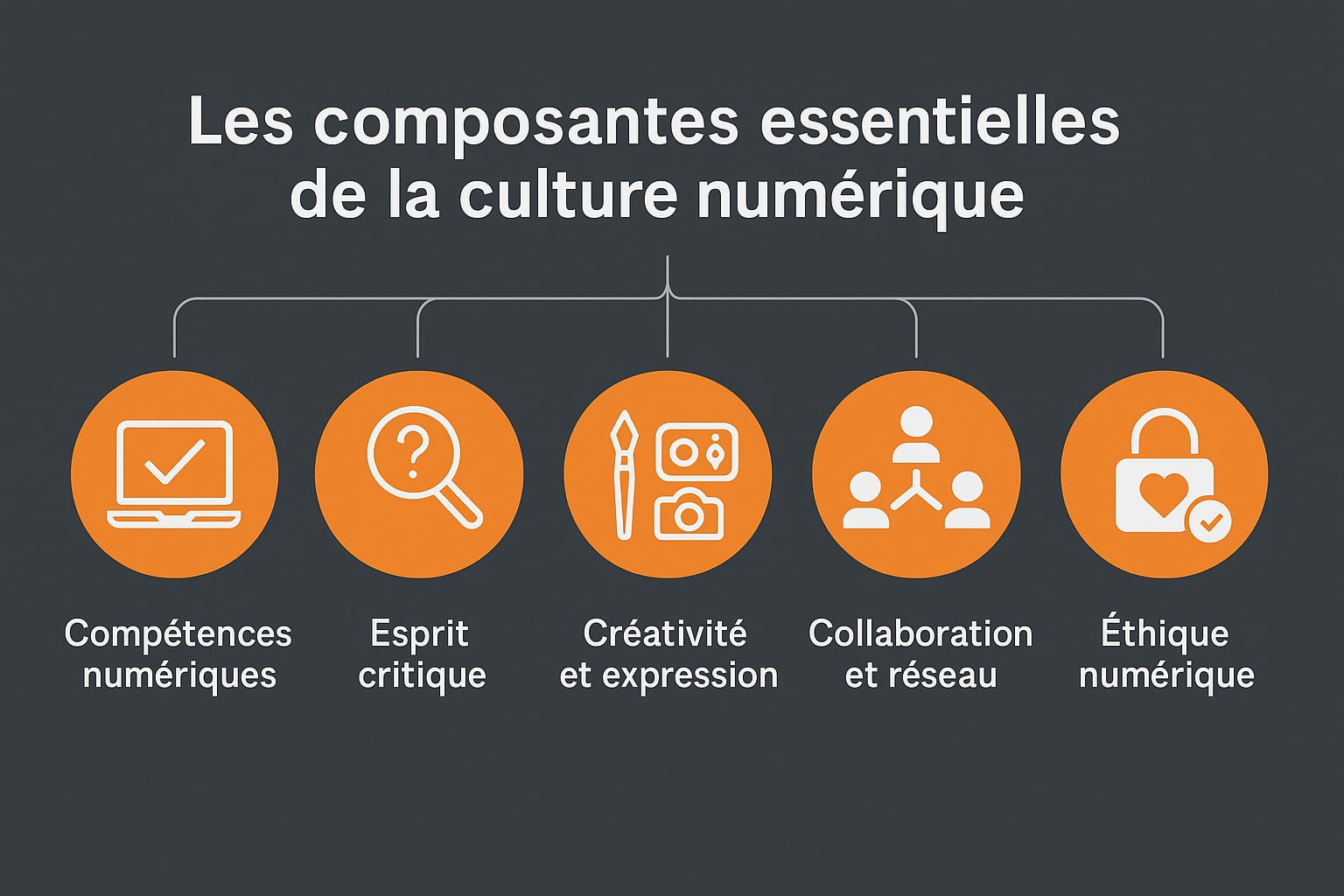

Les composantes essentielles de la culture numérique

La culture numérique repose sur un ensemble de compétences, de postures et de connaissances qui s’articulent autour de plusieurs dimensions complémentaires. Ces composantes ne relèvent pas uniquement de la technique, mais impliquent aussi une réflexion critique, une capacité d’adaptation, un sens de l’éthique et une ouverture à la collaboration. Elles sont désormais considérées comme fondamentales pour évoluer dans une société où le numérique structure la majorité des interactions sociales, professionnelles et culturelles. Le tableau ci-dessous détaille les principales composantes de la culture numérique, en expliquant leur portée concrète :

| Composante | Description détaillée |

|---|---|

| Compétences numériques | Il s’agit de la capacité à utiliser de manière autonome et efficace les outils numériques dans divers contextes : personnel, professionnel, éducatif ou social. Cela comprend la maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation), la navigation sur Internet, la gestion des courriels, la sécurité informatique de base, mais aussi la création de contenus numériques (images, vidéos, textes) et l’usage des réseaux sociaux. Ces compétences évoluent rapidement avec les technologies et nécessitent une mise à jour régulière. |

| Esprit critique | Dans un écosystème numérique où circulent en masse des informations vraies, fausses, orientées ou manipulées, développer un esprit critique est indispensable. Il s’agit de savoir identifier les sources fiables, comprendre les mécanismes de désinformation, reconnaître les biais algorithmiques ou les logiques de viralité. L’esprit critique permet aussi de prendre du recul sur sa propre consommation de contenus, ses interactions en ligne et les impacts potentiels de ses actions numériques. |

| Créativité et expression | Le numérique offre des outils puissants pour créer et diffuser des contenus originaux : montages vidéo, podcasts, portfolios, blogs, publications sur les réseaux sociaux, projets artistiques interactifs, etc. Cette composante valorise la capacité à s’exprimer, à raconter, à inventer en utilisant des formats multimédias et à maîtriser des outils comme Canva, Audacity, WordPress ou Adobe Creative Suite. Elle s’inscrit aussi dans la logique du storytelling digital, essentielle dans la communication moderne. |

| Collaboration et réseau | La culture numérique est profondément marquée par la dimension collaborative. Les plateformes comme Wikipédia, les outils de travail partagé (Google Drive, Trello, Notion), les forums de discussion ou les communautés de développeurs (comme GitHub) montrent comment le numérique favorise la co-construction de savoirs, la mutualisation des ressources et l’entraide. Savoir travailler à distance, gérer des projets numériques en équipe ou interagir dans des réseaux professionnels en ligne (comme LinkedIn) est devenu un atout majeur. |

| Éthique numérique | L’éthique numérique renvoie aux comportements responsables dans l’environnement digital. Elle interroge la manière dont chacun protège ses données personnelles, respecte la vie privée des autres, évite les propos haineux ou discriminatoires, et agit de façon consciente face aux enjeux sociétaux du numérique (intelligence artificielle, exploitation des ressources, empreinte écologique du web). Cette composante encourage aussi une utilisation bienveillante et inclusive des technologies, en tenant compte des impacts humains et sociaux. |

Ces dimensions sont enseignées de plus en plus tôt, notamment à travers les programmes d’éducation aux médias et à l’information (EMI), introduits dans les écoles françaises depuis 2015. L’objectif est de former des citoyens capables de naviguer de manière autonome, critique et éthique dans un monde où le numérique n’est plus un outil ponctuel, mais un véritable environnement de vie et de pensée. Elles concernent aussi la formation continue des adultes, dans un contexte de transformation numérique des métiers et de la société dans son ensemble.

Les impacts de la culture numérique sur la société

La culture numérique agit comme un levier de transformation à grande échelle, modifiant en profondeur les structures sociales, les pratiques quotidiennes et les représentations collectives. Elle influence non seulement notre manière de consommer et de communiquer, mais également notre façon de penser, d’apprendre, de travailler et de nous engager en tant que citoyens. Elle transforme notre rapport au temps (plus rapide, fragmenté), à l’espace (plus connecté et déterritorialisé), et aux autres souvent médiatisé par des interfaces. Son impact se fait sentir dans presque tous les secteurs de la vie sociale et économique.

Une révolution dans l’éducation et la transmission des savoirs

L’éducation est sans doute l’un des domaines les plus touchés par l’émergence de la culture numérique. Celle-ci introduit de nouveaux paradigmes pédagogiques, centrés sur l’autonomie de l’apprenant, la personnalisation des parcours et l’accès élargi aux ressources éducatives. Grâce aux outils numériques, les élèves et étudiants peuvent désormais apprendre à leur rythme, selon leurs besoins et à distance, tout en bénéficiant d’un encadrement numérique régulier. Des plateformes comme Coursera, Khan Academy ou France Université Numérique (FUN) rendent accessibles des cours de niveau universitaire à un public mondial. Les MOOC (Massive Open Online Courses), les webinaires, les tutoriels vidéo ou encore les simulateurs immersifs offrent de nouvelles modalités d’apprentissage interactives et attractives.

Par ailleurs, des méthodes comme la classe inversée (où l’élève découvre les notions théoriques en autonomie via des ressources numériques, pour consacrer le temps en classe à l’approfondissement et à la pratique) illustrent la manière dont le numérique repense les rôles traditionnels dans la salle de classe. Mais cette transformation ne va pas sans poser de nouvelles questions : l’autonomie numérique est-elle également répartie ? Tous les élèves ont-ils les mêmes conditions matérielles et cognitives pour tirer parti de ces outils ? La fracture numérique peut en effet accentuer les inégalités, si elle n’est pas prise en compte dès la conception des politiques éducatives.

Une mutation profonde du monde du travail

La culture numérique modifie aussi en profondeur l’univers professionnel. Les métiers évoluent, certains disparaissent, de nouveaux apparaissent (community manager, data analyst, développeur web, UX designer, etc.). Les compétences demandées s’orientent de plus en plus vers la maîtrise des outils numériques, la capacité d’adaptation et l’agilité cognitive. Les organisations intègrent le digital dans leurs processus, automatisent certaines tâches grâce à l’intelligence artificielle, utilisent des plateformes collaboratives pour le travail en équipe, et développent des stratégies de communication numérique. La transformation numérique des entreprises devient un enjeu stratégique, touchant aussi bien les TPE que les grands groupes internationaux.

Le télétravail, longtemps marginal, a connu une accélération spectaculaire à la suite de la pandémie de Covid-19 en 2020. Il est devenu un mode d’organisation du travail reconnu, porteur à la fois d’opportunités (souplesse, meilleure conciliation vie pro/perso, réduction des trajets) et de risques (isolement, surcharge, difficulté à déconnecter). Par ailleurs, le numérique favorise l’émergence de nouveaux modèles économiques : freelancing, économie des plateformes, autoentrepreneuriat digital. Ces modèles offrent de la flexibilité, mais posent également la question de la précarisation du travail et de la régulation des statuts hybrides.

Une redéfinition des liens sociaux et de l’engagement citoyen

Sur le plan des relations sociales, la culture numérique bouleverse les codes traditionnels de l’interaction. Les réseaux sociaux, applications de messagerie et forums permettent de maintenir des liens à distance, de se regrouper autour de centres d’intérêt communs, et de faire émerger des communautés sans frontières géographiques. Des plateformes comme Instagram, WhatsApp, Discord ou Reddit façonnent de nouveaux espaces d’échange, d’influence et parfois de débat public. Ces outils peuvent favoriser le lien social, notamment pour les personnes isolées ou éloignées géographiquement, mais ils peuvent aussi entraîner des effets pervers : polarisation des opinions, isolement dans des bulles informationnelles, propagation rapide de la désinformation ou encore cyberharcèlement. Les mécanismes de recommandation algorithmique tendent à enfermer l’utilisateur dans un univers d’informations similaires à ses préférences, limitant l’exposition à la diversité des points de vue.

La culture numérique transforme aussi les formes d’engagement citoyen. Elle permet de faire entendre des voix traditionnellement marginalisées, de lancer des pétitions, de mobiliser des collectifs, de documenter des injustices, ou d’organiser des actions à grande échelle. Des mouvements comme #MeToo, Black Lives Matter, ou encore les mobilisations écologistes de Fridays for Future ont démontré la capacité des outils numériques à faire émerger une conscience collective transnationale.

Des défis majeurs à relever collectivement sur la question de la culture numérique

Malgré ses nombreuses promesses, la culture numérique soulève des enjeux de société complexes. La fracture numérique demeure une réalité : elle ne concerne pas seulement l’accès au matériel ou à Internet, mais aussi les compétences d’usage, les conditions d’accompagnement et les contextes sociaux. Certaines populations (personnes âgées, publics en situation de précarité, habitants de zones rurales) restent en marge des transformations numériques. La surconsommation d’écrans, notamment chez les plus jeunes, interroge les effets sur la concentration, le sommeil, la santé mentale ou la socialisation. Les chercheurs en sciences cognitives alertent depuis plusieurs années sur les risques liés à une attention fragmentée, amplifiée par les notifications constantes et la logique de l’immédiateté numérique.

Le harcèlement en ligne (qu’il prenne la forme d’intimidations, d’atteintes à la réputation ou de menaces) est un phénomène préoccupant (plus encore que le cas des haters qui sont déjà très fréquents), notamment sur les réseaux sociaux. Il touche particulièrement les adolescents, les femmes et les personnalités publiques, et appelle à un renforcement de l’éducation à la citoyenneté numérique. Enfin, la dépendance aux algorithmes interroge la place que nous laissons aux systèmes automatisés pour trier, hiérarchiser et même orienter nos décisions : Recommandations de contenu, publicités ciblées, scoring dans les banques ou les assurances, gestion algorithmique des ressources humaines. Ces mécanismes posent des questions éthiques et politiques fondamentales sur la transparence, la redevabilité et la liberté individuelle.

Face à ces défis, il devient indispensable de développer une culture numérique critique, inclusive et durable. Cela passe par l’éducation, la régulation, la recherche interdisciplinaire, mais aussi par l’implication des citoyens eux-mêmes dans la construction d’un numérique au service du bien commun.

0 commentaires