Dans un monde professionnel de plus en plus digitalisé, où les interactions entre outils, équipes et clients se multiplient, structurer efficacement ses processus devient indispensable. Les agences web, les entreprises tech et toutes les structures tournées vers le numérique doivent gérer un volume croissant de tâches, de validations et de livrables. Pour éviter les pertes d’informations, les doublons ou les retards, il est essentiel de mettre en place des méthodes organisées et reproductibles. C’est dans ce contexte que le workflow s’impose comme un allié stratégique : il permet de modéliser, automatiser et optimiser chaque étape d’un projet, qu’il s’agisse de la création d’un site internet, d’une campagne marketing ou d’un parcours utilisateur. Découvrez dans cet article ce qu’est un workflow, comment il fonctionne et comment l’implémenter efficacement dans votre organisation.

Comprendre ce qu’est un workflow et à quoi il sert

Dans un environnement professionnel où les processus se multiplient, les équipes se diversifient et les outils numériques se généralisent, organiser les tâches devient un véritable défi. Les entreprises, en particulier dans les secteurs liés au digital comme les agences web, les éditeurs de logiciels ou les start-ups, doivent jongler en permanence avec des plannings serrés, des projets transversaux et une multitude d’intervenants internes et externes. C’est dans ce contexte que le concept de workflow s’impose comme un outil de structuration, d’optimisation et de coordination.

Mais que signifie réellement ce terme que l’on retrouve aussi bien dans les logiciels de gestion de projet que dans les systèmes d’information métiers, les plateformes de marketing automation ou les outils de développement ?

Le mot workflow peut se traduire littéralement par « flux de travail ». Il désigne l’ensemble des tâches, étapes, décisions et actions nécessaires à l’accomplissement d’un processus, le tout structuré dans un ordre logique et séquentiel. Un workflow peut être manuel (comme une procédure papier), numérique (dans un outil collaboratif), ou hybride, et s’applique aussi bien à des processus simples (comme une demande de congé ou un bon de commande) qu’à des projets complexes impliquant plusieurs équipes, logiciels et canaux de communication.

Avec la digitalisation croissante des activités, les workflows sont de plus en plus pilotés via des outils numériques qui permettent non seulement de représenter visuellement les étapes, mais aussi d’automatiser certaines tâches (comme l’envoi de notifications ou la génération de documents), de collecter des données en temps réel, et de garantir une traçabilité totale. Cela permet de mieux piloter les opérations, d’assurer la continuité des services, et de répondre aux exigences de performance imposées par le numérique. L’objectif principal d’un workflow est de gagner en efficacité, en traçabilité et en clarté. Il permet de :

- Définir précisément les rôles et responsabilités de chacun dans un processus ;

- Automatiser les tâches répétitives ou sans valeur ajoutée ;

- Limiter les erreurs humaines et les oublis grâce à des séquences logiques ;

- Accélérer la prise de décision grâce à une meilleure circulation de l’information ;

- Garantir le respect des délais, des étapes-clés et des procédures internes.

Le workflow devient alors un véritable levier de performance, de visibilité et de collaboration. Il est indispensable dans des domaines comme la gestion de projet, les ressources humaines, le service client, le marketing digital ou encore les services financiers. Sa mise en œuvre demande toutefois une compréhension fine des processus existants, des objectifs visés, et des outils technologiques capables de les modéliser, de les suivre et de les faire évoluer avec agilité.

Les différents types de workflows et leurs domaines d’application

Il existe plusieurs catégories de workflows, chacune répondant à des logiques et des besoins spécifiques. Dans un univers professionnel où les tâches deviennent de plus en plus interconnectées (en particulier dans les environnements numériques), bien choisir la structure de son workflow permet d’assurer une exécution fluide et cohérente des processus métiers. Cette classification est utile pour identifier le modèle le plus adapté à un projet donné, qu’il s’agisse d’un processus interne ou client, manuel ou automatisé.

Voici les principales typologies que l’on rencontre dans les entreprises :

| Type de workflow | Description |

|---|---|

| Workflow séquentiel | Les tâches s’exécutent les unes après les autres, dans un ordre prédéfini et immuable. Chaque étape doit être validée pour passer à la suivante. Idéal pour les processus administratifs, comme la validation de budget ou les demandes d’achats, ce modèle garantit une rigueur maximale dans le suivi opérationnel. |

| Workflow conditionnel | L’enchaînement des étapes dépend de conditions ou de décisions prises à un moment donné. Selon certains critères (montant, type de service, profil utilisateur), le processus peut suivre différents chemins. Ce modèle convient parfaitement aux processus complexes ou aux contextes réglementaires, comme les ressources humaines ou la finance. |

| Workflow parallèle | Plusieurs tâches sont exécutées simultanément par des équipes ou outils différents. Cela permet de gagner du temps tout en traitant plusieurs aspects d’un projet en parallèle. Il est souvent utilisé dans les environnements digitaux où des pôles variés (design, développement, marketing) doivent agir de concert. |

| Workflow ad hoc | Non structuré à l’avance, ce type de workflow s’ajuste au fur et à mesure, en fonction du contexte ou des décisions prises par les parties prenantes. Il est particulièrement utile pour les projets créatifs, exploratoires ou les situations où l’agilité prime sur la formalisation. |

Grâce à ces différents modèles, les workflows peuvent s’appliquer à une grande variété de cas d’usage, dans tous les secteurs d’activité. Ils sont particulièrement efficaces dans les contextes digitaux où les flux d’informations circulent rapidement entre outils (CRM, ERP, plateformes collaboratives, logiciels métiers, etc.). Voici quelques exemples concrets de domaines où les workflows sont devenus incontournables :

| Domaine | Exemples d’utilisation de workflows |

|---|---|

| Ressources humaines | Recrutement, onboarding, gestion des congés, évaluations annuelles |

| Finance | Traitement des factures, validation de budget, notes de frais |

| Marketing | Création de contenu, campagnes e-mailing, gestion des leads |

| Service client | Gestion des tickets, suivi des réclamations, satisfaction client |

| Production / Logistique | Suivi des commandes, contrôle qualité, gestion des stocks |

Les agences digitales, par exemple, utilisent souvent des workflows parallèles et conditionnels pour gérer la production de site web : pendant qu’une équipe travaille sur la maquette graphique, une autre rédige les contenus, pendant qu’une troisième planifie le développement et les tests. Tout cela repose sur un enchaînement rigoureux d’étapes, souvent orchestré via des outils de gestion de projet intégrant ces logiques de flux.

Le choix du type de workflow dépendra donc des objectifs visés, de la nature du processus, du niveau de complexité, mais aussi du degré d’automatisation souhaité. Un bon workflow n’est pas forcément celui qui comprend le plus d’étapes ou d’outils, mais celui qui reflète au mieux la réalité opérationnelle de l’équipe et qui favorise une exécution fluide et cohérente des tâches au quotidien.

Comment mettre en place un workflow dans votre organisation

Mettre en place un workflow ne consiste pas seulement à utiliser un logiciel ou dessiner un organigramme. Il s’agit d’un travail de fond qui nécessite une bonne compréhension des processus métiers, des interactions humaines et des outils disponibles. Voici les principales étapes à suivre :

1. Cartographier les processus existants

Avant toute chose, il est essentiel d’identifier les tâches existantes, les acteurs impliqués, les documents échangés et les points de blocage actuels. Cette phase d’analyse constitue la base de toute mise en place de workflow efficace. Elle permet de visualiser clairement les interactions entre les différents services, de détecter les redondances ou lenteurs, et de repérer les étapes critiques ou sources d’erreurs.

La cartographie peut se faire à l’aide d’outils de modélisation de processus (comme BPMN, Lucidchart ou Miro), ou même via un simple tableau collaboratif. L’objectif n’est pas seulement de documenter, mais surtout de comprendre : qui fait quoi, à quel moment, avec quels outils, et pourquoi. Dans un environnement digital, cela revient également à identifier les logiciels utilisés (CRM, ERP, outils collaboratifs) et leurs connexions éventuelles. Cette étape est indispensable pour éviter d’automatiser un processus inefficace ou mal structuré. Elle sert de socle pour construire un workflow cohérent, fluide et pertinent, en phase avec la réalité opérationnelle de l’équipe ou du service concerné.

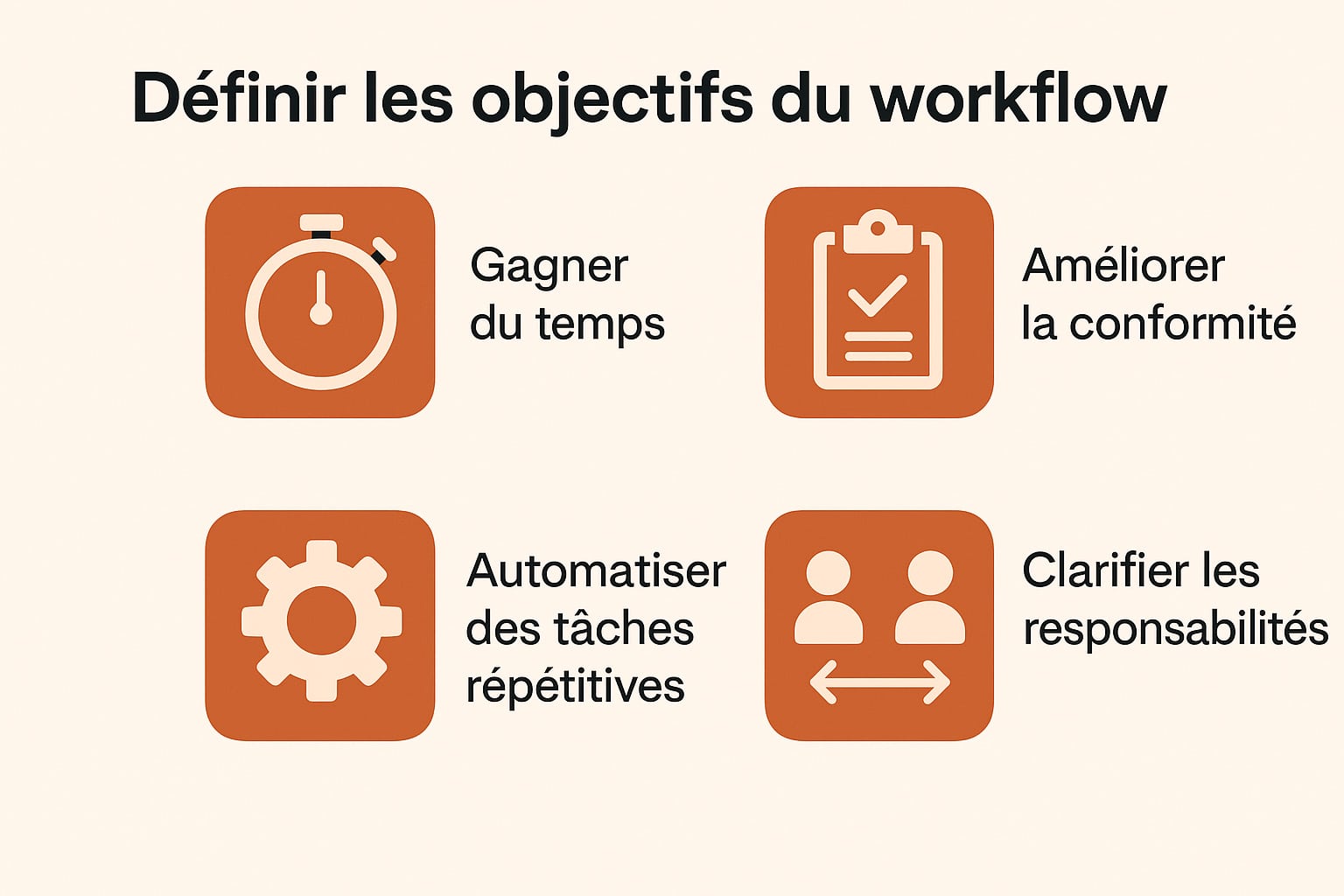

2. Définir les objectifs du workflow

Souhaitez-vous gagner du temps ? Améliorer la conformité ? Automatiser des tâches répétitives ? Clarifier les responsabilités entre collaborateurs ? Chaque workflow doit répondre à un ou plusieurs objectifs précis, en lien direct avec les besoins de votre organisation. Cette clarification en amont est indispensable pour éviter de créer un processus trop rigide, trop complexe ou inadapté à l’environnement de travail réel. Les objectifs peuvent être variés : réduire les délais de traitement, fluidifier la circulation d’information entre services, renforcer la traçabilité pour des raisons réglementaires, limiter les interventions humaines sur des tâches à faible valeur ajoutée, ou encore offrir une meilleure visibilité au management. Dans une agence web, par exemple, cela peut signifier accélérer les validations clients, centraliser les échanges ou assurer un suivi plus rigoureux des livrables.

Définir des objectifs clairs permet également de choisir les bons outils (automatisation, notification, reporting, etc.) et d’orienter la conception du workflow vers un niveau de détail pertinent. Un objectif bien défini devient une boussole qui guide chaque décision dans la mise en place du processus.

3. Concevoir le schéma du workflow

À ce stade, il s’agit de formaliser visuellement le déroulement du processus, étape par étape. La conception du schéma du workflow permet de représenter de manière claire et structurée l’ensemble des tâches, des décisions, des délais et des interactions. Chaque étape doit être définie avec précision : qui en est responsable, quelle est l’action attendue, dans quel ordre elle intervient, et quels sont les déclencheurs ou les conditions associées. La création du schéma permet également de repérer les éventuels points de friction ou doublons, et de les anticiper avant la mise en œuvre. C’est une phase qui demande à la fois rigueur et esprit pratique : un bon schéma doit être à la fois fidèle à la réalité du terrain et compréhensible pour toutes les parties prenantes, même non techniques.

Plusieurs outils sont disponibles pour construire ces schémas : Lucidchart, Draw.io, Whimsical ou encore les standards de modélisation comme les diagrammes BPMN (Business Process Model and Notation). Ces outils permettent de visualiser les flux d’information, les points de validation, les boucles éventuelles ou les cas conditionnels. Ils offrent aussi une base collaborative, utile pour faire valider ou affiner le processus avec les équipes concernées.

La conception du schéma est donc une étape de traduction : elle transforme les intentions (objectifs, contraintes, outils) en un plan d’action structuré, prêt à être déployé dans un environnement numérique ou hybride.

4. Choisir un outil adapté pour gérer le workflow

Une fois le schéma du workflow défini, il faut le rendre opérationnel à l’aide d’un outil adapté. Ce choix est stratégique : il conditionne la fluidité d’exécution, l’adoption par les équipes et la capacité à faire évoluer le processus dans le temps. Aujourd’hui, il existe une large variété de solutions numériques permettant de modéliser, suivre et automatiser des workflows, allant des simples gestionnaires de tâches aux plateformes no-code ou low-code très puissantes.

Parmi les outils les plus populaires, on trouve des solutions comme Trello, Monday.com, Asana ou Jira, idéales pour le pilotage de projets collaboratifs avec un suivi visuel et interactif des tâches. Pour des processus plus structurés ou nécessitant une forte automatisation, des plateformes comme Microsoft Power Automate, Make (ex-Integromat), Kissflow ou encore Zapier permettent d’automatiser les étapes entre différents outils numériques (CRM, emails, cloud, etc.).

Le choix dépendra de plusieurs critères :

- La complexité du processus à gérer (simple, conditionnel, multi-départements…) ;

- Le niveau d’intégration nécessaire avec les logiciels déjà en place (CRM, ERP, cloud…) ;

- Les compétences techniques internes pour configurer ou faire évoluer l’outil ;

- La scalabilité de la solution : le workflow doit pouvoir s’adapter à la croissance de l’équipe ou du projet ;

- Le budget disponible, certaines plateformes étant gratuites, freemium ou premium.

Dans un environnement numérique comme une agence web, le choix d’un outil doit aussi tenir compte de l’expérience utilisateur : une interface intuitive, des notifications bien pensées et une bonne gestion des rôles facilitent l’adoption du workflow au quotidien.

Un bon outil de workflow doit permettre à la fois de structurer les tâches, d’améliorer la collaboration et de fournir une vue d’ensemble en temps réel sur l’avancement des processus. Il devient alors un véritable allié pour piloter l’activité avec agilité et sérénité.

5. Tester, ajuster et déployer

Une fois le workflow conçu, il ne s’agit pas de le déployer immédiatement à grande échelle. Il est fortement recommandé de commencer par une phase de test en conditions réelles, mais à échelle réduite, avec un groupe pilote composé des utilisateurs finaux. Cette étape permet de valider le fonctionnement du flux, d’identifier d’éventuelles erreurs de logique, des oublis ou des obstacles imprévus dans l’usage quotidien. Les retours des utilisateurs sont particulièrement précieux à ce moment : Ce sont eux qui manipuleront le workflow au quotidien, et leur expérience directe permet de repérer ce qui doit être amélioré. Cela peut concerner la clarté des instructions, la fluidité de la navigation entre les étapes, la pertinence des notifications ou la visibilité sur l’état d’avancement. L’objectif est de créer un outil fonctionnel, mais aussi intuitif et agréable à utiliser.

Une fois les ajustements réalisés, le workflow peut être déployé progressivement à l’ensemble des équipes concernées. Il est utile d’accompagner cette mise en place par une courte formation, un support documentaire ou une phase de tutorat, afin de favoriser une adoption rapide et homogène.

Enfin, le déploiement ne doit pas être vu comme une fin en soi. Un workflow est un outil vivant, qui peut (et doit) évoluer avec les besoins, les équipes ou les outils utilisés. Il est donc judicieux de prévoir un suivi post-déploiement avec des indicateurs clés de performance (temps de traitement, taux de blocage, retours utilisateurs) pour évaluer l’efficacité réelle du processus et l’optimiser dans la durée.

0 commentaires