Dans un monde numérique en constante évolution, les outils de conception doivent suivre le rythme, s’adapter aux besoins des équipes dispersées et permettre une collaboration fluide. C’est dans ce contexte que Figma s’est imposé comme une solution incontournable dans l’univers du design d’interface. Accessible directement depuis un navigateur web, Figma transforme la manière dont les designers, développeurs et chefs de projet collaborent autour de la création d’expériences numériques. Mais qu’est-ce que Figma exactement ? Comment fonctionne cet outil et pourquoi connaît-il un tel succès ? Cet article vous propose une immersion dans l’univers de Figma, de ses fonctionnalités principales à ses cas d’usage, en passant par les bénéfices qu’il offre aux équipes produit modernes.

Une définition simple de figma : L’outil de design collaboratif

Figma est un outil de conception d’interface utilisateur (UI) et d’expérience utilisateur (UX), qui fonctionne entièrement en ligne, dans le cloud. Il permet de créer des maquettes graphiques interactives et des prototypes fonctionnels sans avoir besoin d’installer de logiciel, simplement à partir d’un navigateur web. Sa particularité réside dans son modèle collaboratif en temps réel, qui transforme la manière dont les designers et développeurs conçoivent des interfaces numériques.

Pour bien comprendre Figma, il est intéressant de revenir à ses origines. Le projet naît en 2012, à San Francisco, dans l’esprit de deux jeunes entrepreneurs : Dylan Field et Evan Wallace. Tous deux sont alors étudiants à l’université Brown, passionnés par les technologies web et la conception graphique. Leur ambition initiale : démocratiser les outils de création graphique en les rendant accessibles directement depuis un navigateur, sans dépendre de logiciels lourds ou coûteux. Le projet reçoit rapidement le soutien de la prestigieuse startup Y Combinator, qui contribue à son financement initial. Après plusieurs années de développement en interne, une version bêta privée de Figma est lancée en décembre 2015. Puis, en septembre 2016, Figma ouvre enfin ses portes au public. Dès le départ, sa promesse est simple mais radicale : offrir un environnement de design intuitif, collaboratif, et accessible à tous les membres d’une équipe produit, peu importe leur localisation géographique. Cette approche tranche avec les pratiques dominantes de l’époque, où les fichiers Sketch ou Photoshop d’Adobe circulaient par email ou via Dropbox, multipliant les doublons et ralentissant la production.

Le positionnement cloud-first de Figma a immédiatement séduit les entreprises technologiques, en particulier les startups et les équipes agiles en quête d’efficacité. Mais c’est surtout son mode collaboratif qui en fait une innovation majeure. Pour la première fois, plusieurs designers peuvent travailler simultanément sur une même maquette, un peu à la manière de Google Docs pour les documents textuels. Chaque curseur est visible à l’écran, les commentaires peuvent être ajoutés directement sur les éléments, et les versions successives du fichier sont automatiquement enregistrées. Ce fonctionnement fluide réduit considérablement les frictions liées à la gestion de projet et à la validation des interfaces. En termes de fonctionnalités, Figma se distingue dès ses débuts par une interface épurée et accessible. Les outils de dessin vectoriel, l’édition de texte, la gestion des calques ou encore les grilles de mise en page sont pensés pour reproduire les standards du design d’interface tout en éliminant la complexité superflue. Avec le temps, la plateforme s’enrichit de modules puissants comme :

- Le prototypage interactif : Permettant de simuler des parcours utilisateurs complets ;

- Le système de composants : Pour créer des éléments réutilisables à travers différents écrans ;

- Les bibliothèques partagées : Facilitant la cohérence graphique d’un projet à l’autre.

Figma ne s’arrête pas là. Dès 2019, l’outil introduit Figma Community, un espace ouvert où les designers du monde entier peuvent partager leurs fichiers, ressources, templates et plugins. Ce réseau contribue à enrichir l’expérience utilisateur, en permettant à chacun de bénéficier du travail des autres ou de proposer ses propres créations. La même année, Figma lance aussi FigJam, un tableau blanc collaboratif destiné aux ateliers d’idéation, de brainstorming ou de wireframing, élargissant ainsi son champ d’action au-delà du design pur. En 2022, Figma franchit une étape majeure en entrant dans le radar des géants de la tech. Adobe annonce vouloir acquérir la startup pour un montant record de 20 milliards de dollars, soulignant à quel point Figma a bouleversé le secteur du design numérique. Si l’opération a suscité de nombreux débats dans la communauté des designers, elle témoigne de l’influence croissante de la plateforme dans le paysage logiciel mondial.

Aujourd’hui, Figma est utilisé par des entreprises comme Microsoft, Uber, Zoom ou Airbnb, mais aussi par des institutions académiques et des agences de communication à travers le monde. Son modèle d’abonnement freemium lui permet de toucher aussi bien les indépendants que les grandes structures. Sa capacité à intégrer des plugins, à travailler en synergie avec des outils comme Slack, Jira ou Notion, et à s’adapter aux flux de production modernes en fait un standard de l’UX design contemporain.

Le fonctionnement de Figma étape par étape

Le fonctionnement de Figma repose sur une architecture pensée pour maximiser la fluidité du travail collaboratif, du tout premier croquis à la livraison finale du design. Sa logique est à la fois modulaire, intuitive et progressive. Que l’on soit designer junior, chef de produit ou développeur front-end, chaque utilisateur peut s’y retrouver rapidement, grâce à une structure d’outils bien organisée et une interface épurée. Voici un parcours détaillé du processus de création dans Figma, en cinq grandes étapes clés :

| Étape | Description |

|---|---|

| 1. Création d’un projet | Une fois connecté à son compte Figma, l’utilisateur commence généralement par créer un projet dans un espace de travail (« Team ») ou un dossier personnel. Chaque projet peut contenir plusieurs fichiers (« Files ») correspondant à des maquettes ou à des prototypes distincts. L’interface permet de structurer son travail avec des fichiers pour les wireframes, les écrans finaux, les prototypes, ou encore les systèmes de design partagés. Les permissions d’accès peuvent être paramétrées pour ouvrir le projet à toute une équipe ou limiter l’édition à certains profils. |

| 2. Design des interfaces | L’étape suivante consiste à concevoir les différentes interfaces utilisateur, aussi appelées « frames » dans Figma. Grâce à ses outils vectoriels performants (plume, formes, alignements), l’utilisateur peut créer des écrans pour le web, le mobile ou tout autre support. L’outil propose une gestion avancée des styles : couleurs, typographies, effets d’ombre ou d’arrondi peuvent être enregistrés et réutilisés. Le concepteur peut aussi utiliser des composants (ou « Components »), des éléments graphiques encapsulés et modulables comme des boutons, des barres de navigation ou des cartes de contenu, ce qui renforce la cohérence de l’ensemble. |

| 3. Prototypage | Figma permet de relier graphiquement les différentes frames entre elles pour simuler une navigation réelle. Par simple glisser-déposer, l’utilisateur peut créer des transitions (fondu, slide, instantané, etc.) et définir des interactions (clic, hover, tap) qui reproduisent le comportement attendu sur l’interface finale. Ce prototypage interactif est particulièrement utile pour tester des parcours utilisateurs, simuler des cas d’usage ou valider des logiques de navigation avant le développement. Il permet aussi d’obtenir des retours rapides lors d’ateliers utilisateurs ou de présentations clients. |

| 4. Collaboration | C’est ici que Figma se distingue nettement de ses concurrents. À tout moment, plusieurs personnes peuvent accéder simultanément au même fichier. Chaque intervenant est représenté à l’écran par un curseur coloré, identifiable par son nom. Il est possible de laisser des commentaires contextuels, de discuter dans le chat intégré, ou de lancer une présentation interactive en direct. Cette dimension collaborative est renforcée par l’absence de conflit de version : toutes les modifications sont sauvegardées en temps réel dans l’historique, consultable à tout moment. Cela garantit un suivi fluide et transparent de l’évolution du design. |

| 5. Partage et export | Une fois les maquettes finalisées et validées, elles peuvent être partagées très simplement à l’aide d’un lien sécurisé. Les développeurs peuvent accéder aux fichiers en mode « Inspect », qui leur permet de consulter les propriétés CSS, les dimensions, les assets et d’exporter directement les éléments graphiques en SVG, PNG ou PDF. Figma prend également en charge les extensions et l’intégration avec des outils comme Zeplin, Avocode ou Storybook pour faciliter encore davantage la transition entre design et développement. |

Au-delà de ces étapes, Figma propose plusieurs fonctionnalités avancées qui facilitent la structuration et la pérennité des projets numériques. Le système de composants, comparable aux « symbols » dans Sketch, permet de centraliser la création d’éléments récurrents : un bouton, une carte produit, une modale, etc. Toute modification faite sur le composant maître est automatiquement appliquée à toutes ses instances, évitant les erreurs d’incohérence visuelle. Un autre atout majeur est l’auto-layout. Cette fonctionnalité permet de créer des mises en page dynamiques et adaptatives. Plutôt que de positionner chaque élément manuellement, l’utilisateur peut définir des règles d’espacement, d’alignement, de redimensionnement automatique. Résultat : les composants s’adaptent intelligemment au contenu ou à la taille du conteneur, ce qui est particulièrement utile pour concevoir des interfaces responsives, notamment sur mobile ou tablette.

Figma inclut également une gestion des variables (introduite plus récemment), permettant aux designers d’automatiser certains comportements en jouant sur des conditions, des thématiques (mode clair/sombre) ou des variantes de langue. C’est un pas de plus vers une logique de design systémique, pensée pour être scalable à grande échelle. Enfin, l’environnement de travail peut être enrichi par une multitude de plugins (souvent créés par la communauté) qui viennent automatiser des tâches répétitives (renommage de calques, remplissage automatique de contenu, vérification d’accessibilité, etc.) ou connecter Figma à d’autres services (base de données, outils no-code, bibliothèques d’icônes, etc.).

Grâce à cette logique modulaire, flexible et centrée sur l’utilisateur, Figma ne se limite pas à un simple éditeur graphique. Il devient une véritable plateforme de conception de produits, où chaque étape du cycle de vie d’une interface (de l’idée initiale au livrable prêt pour le développement) peut être pensée, testée, itérée et validée dans un même espace collaboratif.

Pourquoi figma séduit autant les équipes produit

La montée en puissance de Figma dans l’écosystème numérique ne relève pas du hasard car plus qu’un simple outil de design, Figma s’est imposé comme une plateforme stratégique pour les équipes produit en quête de fluidité, de rapidité et de cohérence. Son adoption massive, aussi bien dans les start-ups que chez les géants de la tech, témoigne d’une réponse fine aux besoins concrets des professionnels de la conception numérique.

Dans les environnements agiles actuels, les cycles de développement sont de plus en plus courts. Il n’est plus question d’attendre plusieurs jours pour valider une maquette ou d’envoyer des fichiers par email dans des formats incompatibles. Les équipes produit (souvent pluridisciplinaires) doivent itérer rapidement, collaborer en temps réel et partager une vision commune de l’expérience utilisateur. C’est précisément ce que permet Figma, en devenant un espace de travail central où convergent les compétences des designers, développeurs, product owners, testeurs et parties prenantes métier.

Voici pourquoi Figma convainc un si grand nombre d’équipes à travers le monde :

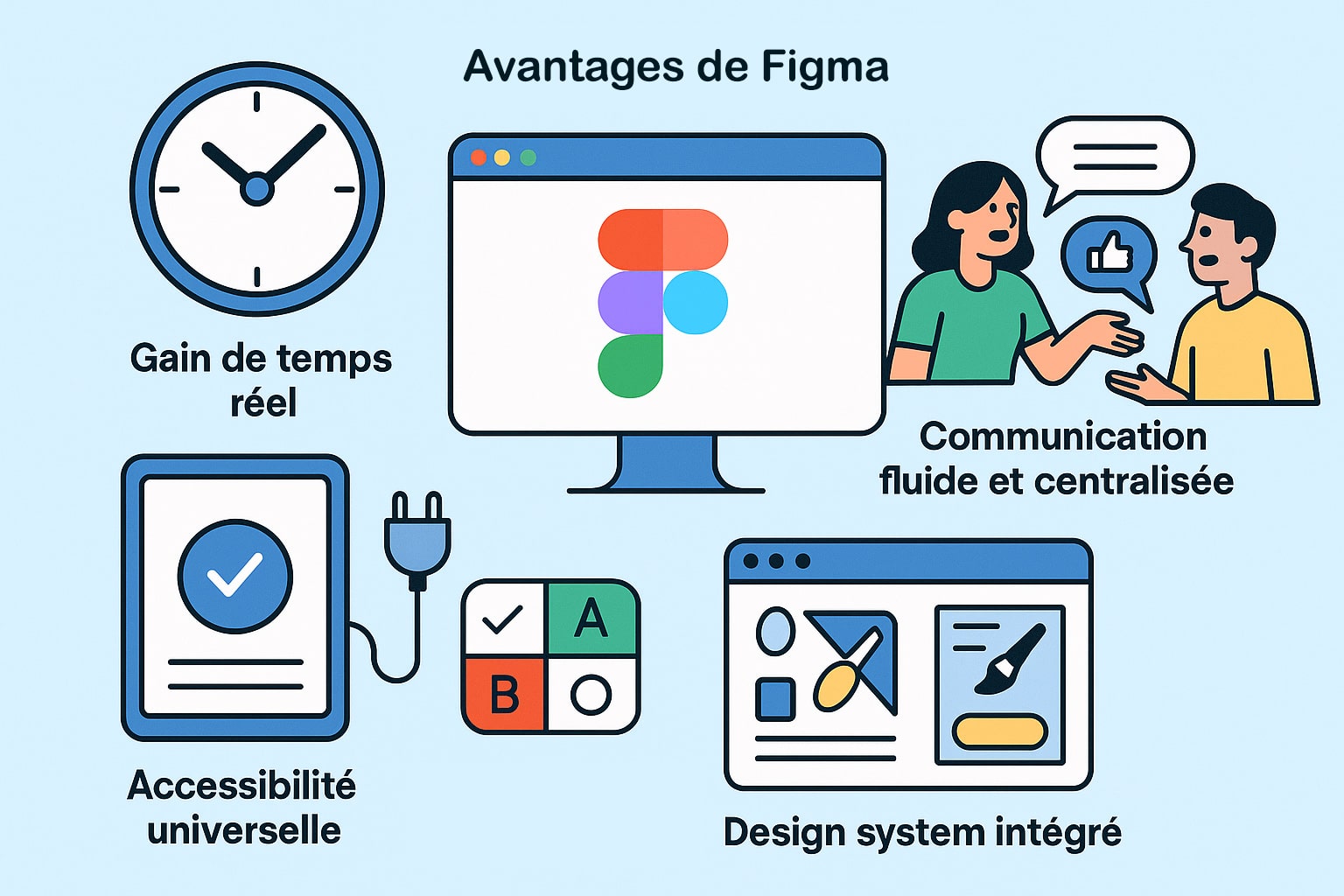

- Gain de temps réel : Figma élimine les frictions liées aux échanges de fichiers ou aux problèmes de compatibilité entre logiciels. Tous les membres de l’équipe accèdent à la dernière version d’un fichier depuis un simple lien. Plus besoin d’attendre une exportation ou une mise à jour : le travail s’effectue en direct, et les feedbacks peuvent être intégrés instantanément.

- Communication fluide et centralisée : les commentaires intégrés au fichier permettent de poser des questions, proposer des modifications ou valider des éléments sans quitter l’environnement de travail. Ces échanges restent visibles dans le temps, favorisent la traçabilité des décisions et évitent la dispersion des informations dans les outils externes.

- Accessibilité universelle : l’outil étant accessible depuis n’importe quel navigateur, il n’y a aucune contrainte technique liée à un système d’exploitation ou à une machine puissante. Un product manager en déplacement, un développeur sous Linux ou un client externe peut consulter ou commenter les designs à tout moment, depuis un ordinateur portable ou une tablette.

- Design system intégré : grâce aux bibliothèques partagées, les équipes peuvent concevoir un design system robuste et facilement réutilisable. Les composants (boutons, formulaires, icônes, etc.), styles de texte et couleurs sont centralisés et maintenus à jour en un seul endroit, garantissant une expérience utilisateur homogène à travers tous les produits.

Mais l’expérience ne s’arrête pas là. Figma a su créer un véritable écosystème extensible, capable de répondre à des besoins spécifiques grâce à :

- Des plugins variés : la plateforme met à disposition une galerie de plugins développés par la communauté et par des éditeurs tiers. On y trouve des outils pour remplir automatiquement des contenus avec des données fictives (ex : Content Reel), analyser l’accessibilité, traduire des interfaces, générer des diagrammes, ou encore importer des illustrations personnalisées.

- Une API ouverte : les développeurs peuvent aller plus loin en connectant Figma à leur propre stack technique. Il est possible de générer automatiquement des documents, synchroniser des designs avec des bases de données internes, ou créer des workflows automatisés pour intégrer Figma dans une chaîne de production sur mesure.

Cette ouverture technique est particulièrement précieuse dans les organisations qui recherchent l’automatisation et la réduction des tâches manuelles. Un exemple courant : des équipes qui utilisent Figma pour générer automatiquement des écrans à partir de données réelles ou synchroniser les maquettes avec des composants front-end utilisés en production. Figma ne se contente pas non plus de répondre aux besoins du design pur. Il s’intègre naturellement dans les environnements de gestion de projet et de développement. Sa compatibilité avec des plateformes comme :

- Slack : pour recevoir des notifications en temps réel lorsqu’un commentaire est ajouté ou qu’un fichier est partagé ;

- Jira : pour lier des maquettes à des tickets de développement et suivre l’avancement du projet en contexte ;

- Zeplin ou Storybook : pour faciliter la lecture du design par les développeurs et assurer une meilleure parité entre design et code ;

renforce encore davantage son ancrage dans les méthodes de travail modernes.

Il faut aussi souligner l’impact culturel de Figma dans les organisations car en rendant le design plus accessible, plus transparent et plus collaboratif, Figma favorise l’émergence d’une culture produit centrée sur l’utilisateur. Les designers ne sont plus isolés dans leur outil ; ils deviennent des facilitateurs du travail d’équipe. Les prototypes sont facilement testables, partagés lors de sprint reviews ou d’ateliers utilisateurs, et peuvent être commentés par toutes les parties prenantes, y compris les clients ou les utilisateurs finaux.

Cette culture de la transparence et de l’itération rapide, nourrie par l’usage quotidien de Figma (dont voici le lien pour vous y rendre), encourage les équipes produit à concevoir plus vite, mieux et ensemble. Résultat : des interfaces plus cohérentes, une meilleure compréhension des besoins utilisateurs, et une réduction notable du « design-développement gap », c’est-à-dire l’écart souvent observé entre l’intention du design et sa mise en œuvre technique.

0 commentaires