Lorsqu’on observe une infographie, un tableau ou une visualisation de données, ce qui retient l’attention n’est pas seulement l’information transmise, mais aussi la manière dont elle est présentée. Dans les domaines du design d’information, de la datavisualisation et de l’expérience utilisateur, un concept clé revient souvent : le data-ink ratio. Introduit dans les années 1980, ce principe vise à optimiser la lisibilité des données en éliminant tout ce qui est superflu visuellement. Mais que signifie exactement ce terme, comment l’appliquer, et pourquoi reste-t-il pertinent à l’ère de l’UX et des interfaces numériques ?

Les origines du data-ink ratio : Une idée née de l’ère graphique

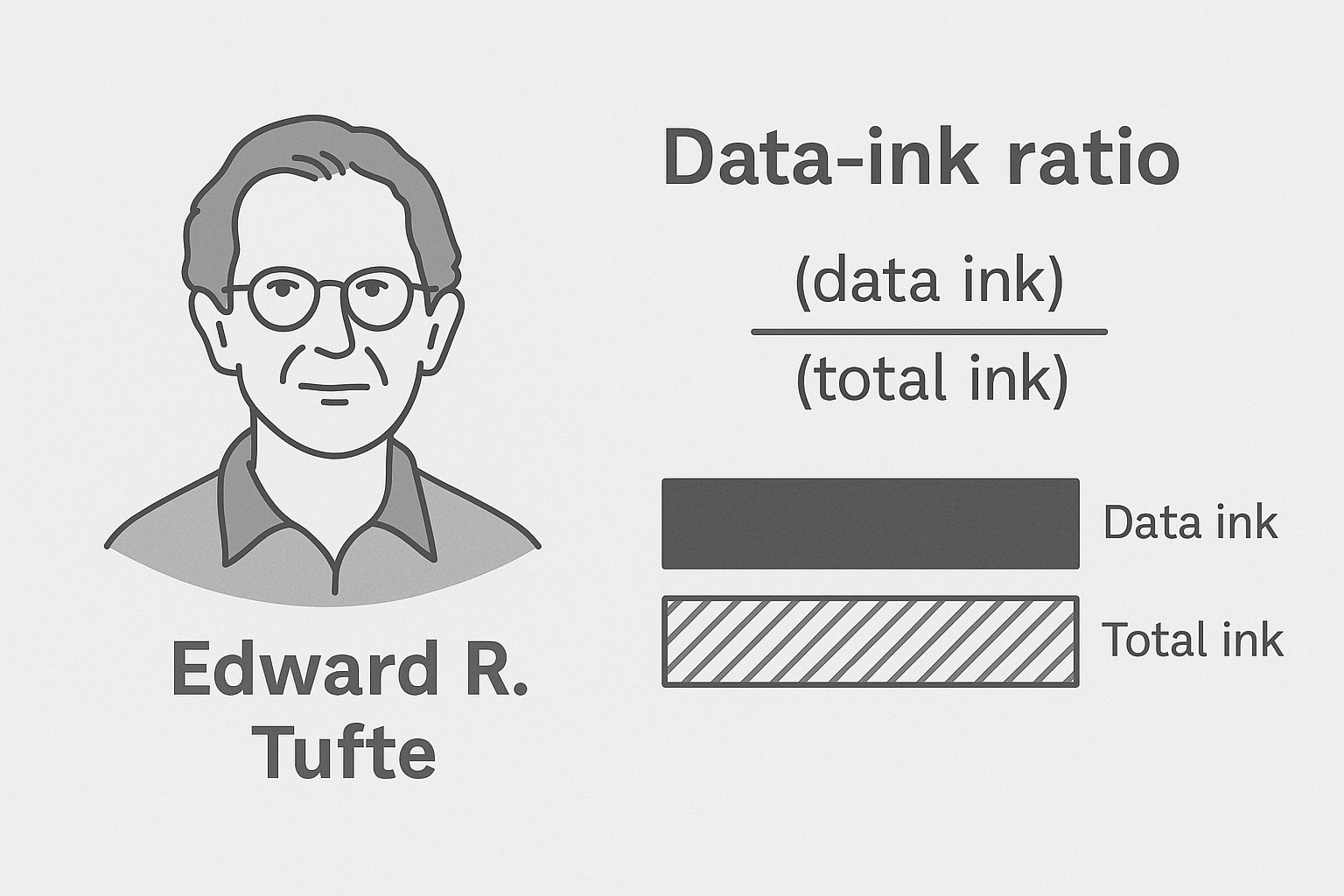

Le data-ink ratio, que l’on peut traduire par « rapport encre-donnée », est un concept fondamental du design d’information introduit au début des années 1980 par Edward R. Tufte. Professeur à Yale et statisticien de formation, Tufte est reconnu comme l’un des pionniers de la visualisation de données moderne. C’est dans son livre devenu culte, The Visual Display of Quantitative Information, publié en 1983, qu’il formalise cette idée révolutionnaire à une époque où les ordinateurs graphiques commencent à se démocratiser dans les milieux universitaires, économiques et journalistiques. Le postulat de Tufte est à la fois radical et d’une simplicité déconcertante : dans tout graphique ou toute représentation visuelle de données, l’encre utilisée (ou ses équivalents numériques, comme les pixels ou vecteurs) doit être dédiée au service de l’information, c’est-à-dire qu’elle doit représenter une donnée utile, mesurable ou explicative. À l’inverse, toute « encre » qui ne représente rien d’autre qu’un habillage visuel (lignes décoratives, contours inutiles, effets d’ombres, textures de fond, effets 3D superflus) est considérée comme du bruit visuel.

Pour exprimer cette approche, Tufte propose une formule simple :

Data-ink ratio = (encre liée aux données) / (encre totale utilisée dans le graphique)

Plus ce ratio est élevé, plus le graphique est considéré comme efficace. L’objectif n’est donc pas de supprimer toute esthétique, mais de concentrer chaque élément graphique sur l’essentiel : transmettre de l’information utile avec la plus grande clarté possible. Ce concept était, dans les années 1980, une véritable rupture avec les pratiques courantes des logiciels de bureautique et des outils de visualisation de l’époque, qui privilégiaient souvent l’esthétique au détriment de la lisibilité. Il faut se replacer dans le contexte historique : A cette époque, l’infographie commence à se diffuser dans les journaux, les magazines et les présentations d’entreprise. Avec l’essor d’outils comme Excel (lancé en 1985) et les premiers logiciels de présentation graphique, les utilisateurs se mettent à produire massivement des graphiques. Mais la tentation est grande d’y ajouter des effets visuels tape-à-l’œil : dégradés de couleurs, cadres volumineux, courbes en relief, titres surdimensionnés. Le résultat ? Des visuels chargés, confus, et parfois même trompeurs.

Le travail de Tufte intervient donc comme une réponse critique à cette dérive. Il appelle à une discipline graphique : retirer, simplifier, épurer , non pas pour faire beau, mais pour mieux informer. Ce principe s’inscrit dans une philosophie plus large de ce qu’il appelle le graphical excellence, ou excellence graphique, qui vise à combiner précision statistique, design sobre et communication intuitive des données.

Le data-ink ratio devient ainsi une boussole pour juger la qualité d’une visualisation. Il s’accompagne d’autres principes complémentaires défendus par Tufte dans ses ouvrages successifs, comme l’évitement des chartjunk (littéralement « ordures graphiques »), l’usage pertinent des axes, ou encore la maximisation de la densité d’information sans perte de clarté. Ce concept, bien qu’issu d’une époque où la visualisation était majoritairement statique et imprimée, a traversé les décennies. Dans les années 2000, avec l’émergence de la datavisualisation interactive et des tableaux de bord numériques, le data-ink ratio est redécouvert sous une nouvelle lumière. Il devient un outil central dans la conception d’interfaces orientées données (data-driven interfaces) et trouve sa place dans les méthodologies modernes de design UX.

À travers les évolutions technologiques, le principe reste pertinent : que l’on conçoive une infographie imprimée pour un rapport annuel, une visualisation dynamique dans Power BI ou une interface web alimentée par du data streaming, la question reste la même : chaque pixel contribue-t-il à la compréhension de l’information ?

Pourquoi le data-ink ratio est un outil fondamental en UX et en visualisation

Dans un monde où l’attention des utilisateurs est sans cesse sollicitée, le data-ink ratio s’impose comme un levier essentiel de simplification et de clarté. En UX design comme en visualisation de données, l’objectif central est de transmettre un message avec efficacité, sans surcharge visuelle, sans ambiguïté, et avec un minimum d’effort cognitif pour le lecteur. C’est précisément ce que permet un bon ratio d’encre de données : offrir une interface visuelle où chaque élément a du sens, où l’esthétique est mise au service du fond, et non l’inverse.

Le data-ink ratio s’inscrit dans la philosophie du design centré sur l’utilisateur. Lorsqu’une personne consulte un tableau de bord, un graphique dans un rapport PDF ou une infographie dans un article de presse, elle cherche à obtenir rapidement une réponse à une question implicite. Or, tout artifice graphique non justifié crée un obstacle à cette réponse. Il mobilise inutilement les ressources mentales du cerveau : décoder des effets d’ombre, comprendre une légende compliquée, distinguer des couleurs proches, etc. Cette surcharge, qu’on appelle aussi charge cognitive, réduit l’efficacité de la visualisation et nuit à l’expérience utilisateur. Un data-ink ratio élevé agit comme un filtre de qualité. Il permet de :

| Avantage | Description |

|---|---|

| Réduire la charge cognitive | En supprimant les éléments inutiles, on permet au cerveau de se concentrer sur les données elles-mêmes, sans efforts d’interprétation supplémentaires. |

| Faciliter la hiérarchisation de l’information | En éliminant le bruit visuel, les éléments importants ressortent naturellement. Les comparaisons, les tendances ou les alertes deviennent immédiatement visibles. |

| Renforcer la lisibilité sur tous supports | Qu’il s’agisse d’un écran de smartphone, d’un affichage sur grand écran ou d’une version imprimée, une visualisation épurée s’adapte mieux aux contraintes de formats variés. |

| Améliorer l’accessibilité | Des interfaces plus sobres et plus contrastées favorisent la lecture par des publics malvoyants ou atteints de troubles cognitifs. C’est un critère important en design inclusif. |

| Accélérer la compréhension dans les environnements complexes | Dans les salles de marché, les centres de supervision ou les directions financières, les utilisateurs doivent interpréter des dashboards denses. Un bon ratio leur permet d’aller à l’essentiel immédiatement. |

Voici maintenant des exemples d’éléments graphiques courants qui nuisent au data-ink ratio :

| Élément problématique | Pourquoi il nuit à la lisibilité |

|---|---|

| Effets 3D | Faussent la perception des proportions et encombrent la scène visuelle, sans valeur ajoutée analytique. |

| Fonds colorés ou texturés | N’apportent aucune information supplémentaire mais détournent l’attention du message central. |

| Légendes redondantes | Réexpliquent des éléments déjà présents dans le graphique, créant une lecture double inutile. |

| Ombres, bordures épaisses, gradients décoratifs | Servent l’esthétique mais alourdissent visuellement la donnée, au détriment de la clarté. |

À l’inverse, voici des pratiques efficaces pour améliorer ce ratio :

| Bonne pratique | Effet bénéfique sur le ratio |

|---|---|

| Suppression des axes non nécessaires | Allège le visuel tout en gardant la donnée lisible directement sur les éléments du graphique. |

| Éviter la duplication d’informations | Limite les répétitions visuelles et permet à chaque élément de porter un message unique. |

| Étiquetage direct des séries | Supprime le besoin de légende externe et réduit les allers-retours oculaires. |

| Utilisation de couleurs sobres et limitées | Favorise la hiérarchisation et garantit une meilleure lisibilité pour tous les publics. |

Cette approche est aujourd’hui un standard dans les domaines où la donnée est au cœur de la narration. Dans le data journalism, par exemple, le data-ink ratio est un repère constant pour créer des visualisations à la fois pertinentes, élégantes et digestes. Des titres comme The New York Times, Le Monde, Reuters ou The Guardian ont intégré cette philosophie dans leurs infographies interactives, afin que la donnée ne soit jamais noyée dans la mise en forme.

De même, dans le monde de l’entreprise ou du conseil, les professionnels de la data visualisation utilisent le data-ink ratio comme critère qualité lors des revues de design ou des tests utilisateurs. Un graphique réussi n’est pas seulement esthétique : Il est fonctionnel, lisible, et immédiatement compréhensible.

Comment appliquer concrètement le data-ink ratio dans vos projets

Adopter une démarche centrée sur le data-ink ratio commence par une question simple : chaque élément visuel que j’ajoute contribue-t-il directement à la compréhension des données ? Si la réponse est non, il faut envisager de le retirer ou de le simplifier. Ce principe exige une certaine discipline graphique, mais il permet d’améliorer instantanément la lisibilité d’un graphique, d’un tableau de bord ou d’une infographie. Voici une version synthétique des pratiques recommandées (ou non), selon cette logique de simplification visuelle :

| Bonne pratique | À éviter |

|---|---|

| Utiliser des axes discrets, fins, voire partiels (uniquement sur un côté si besoin) | Afficher des axes épais, avec quadrillages multiples ou en trame de fond dense |

| Placer des étiquettes directement sur les barres, les courbes ou les points | Utiliser une légende séparée, entraînant des mouvements oculaires entre texte et graphique |

| Limiter la palette à 2–3 couleurs significatives et accessibles | Appliquer des dégradés visuels ou des palettes multicolores sans lien clair avec la donnée |

| Supprimer toute décoration non informative (ombres, icônes, textures) | Ajouter des éléments visuels esthétiques sans valeur fonctionnelle pour la compréhension |

| Choisir une police simple, lisible et cohérente avec les autres éléments de l’interface | Employer des typographies décoratives, ou varier exagérément la taille et le style du texte |

Ces bonnes pratiques ne sont pas seulement théoriques. Elles sont aujourd’hui applicables dans la majorité des outils de data visualisation ou de business intelligence modernes, qui intègrent des fonctions de personnalisation graphique très poussées. Voici quelques exemples concrets :

- Tableau Software permet de supprimer ou d’adoucir les axes, lignes de fond, légendes et même les repères de manière extrêmement fine. Les étiquettes peuvent être déplacées manuellement sur les éléments pour limiter l’encombrement ;

- Power BI propose, dans chaque visualisation, des options d’allègement graphique (polices, quadrillages, arrières-plans). On peut également utiliser des visuels personnalisés épurés pour maîtriser chaque élément d’affichage ;

- D3.js, en environnement web, offre un contrôle quasi pixel par pixel sur chaque élément de la visualisation. Cela permet d’appliquer le data-ink ratio de manière extrêmement rigoureuse, notamment dans des productions journalistiques ou des dashboards sur mesure.

Mais l’utilité du data-ink ratio ne se limite pas à la visualisation de données. Pour les designers UX, ce principe peut être transposé au design d’interfaces numériques plus globalement. Une interface trop décorée, trop contrastée ou visuellement saturée peut entraver la navigation ou la réalisation d’une tâche simple. Dans ce cas, on pourrait parler d’un UI-ink ratio, une déclinaison du même concept appliqué aux composants d’interface comme les boutons, menus, icônes ou panneaux latéraux. Concrètement, appliquer un bon UI-ink ratio revient à :

| Dans l’interface utilisateur | À éviter pour plus de clarté |

|---|---|

| Réduire le nombre de styles visuels par composant (ex. : un seul style de bouton par page) | Empiler des boutons de couleurs, formes ou hauteurs différentes pour une même action |

| Utiliser des espacements logiques et répétables pour organiser les blocs d’information | Changer les espacements sans logique apparente, créant un effet de désordre visuel |

| Supprimer les pictogrammes qui ne renforcent pas la compréhension | Multiplifier les icônes purement esthétiques, qui détournent l’attention sans guider l’utilisateur |

| Choisir une hiérarchie typographique simple (titre, sous-titre, corps, annotation) | Utiliser 5 ou 6 tailles de texte différentes, sans structure cohérente entre les écrans |

Travailler le data-ink ratio (ou UI-ink ratio) revient donc à faire des choix visuels stratégiques. Il ne s’agit pas de rendre les choses « plates » ou ternes, mais d’épurer pour mieux révéler l’information. Une visualisation efficace n’a pas besoin de surjouer l’esthétique : elle s’impose par sa clarté, sa rapidité de lecture, et sa capacité à transmettre une idée sans effort.

0 commentaires