Perdre l’accès à un blog, c’est un peu comme voir une bibliothèque entière disparaître du jour au lendemain. Que ce soit suite à une suppression accidentelle, un changement de politique de la plateforme, ou encore un piratage, les causes sont nombreuses. Heureusement, Internet garde souvent des traces que l’on peut exploiter pour reconstituer les pages perdues. Si vous cherchez à retrouver le contenu d’un blog supprimé, plusieurs outils et méthodes peuvent vous aider à raviver cette mémoire numérique. Voici un guide détaillé pour tenter de récupérer textes, images et archives de votre ancien blog.

Utiliser les archives du web et les moteurs de recherche pour retrouver son blog supprimé

La première étape pour retrouver un blog supprimé consiste à explorer les archives du web. En effet, plusieurs services conservent automatiquement des copies des pages disponibles en ligne, et cela parfois sur plusieurs années. Ces copies, appelées « snapshots » ou « caches », peuvent permettre de visualiser et même de récupérer tout ou partie du contenu original d’un blog, même si celui-ci n’est plus en ligne. Ces services sont particulièrement utiles dans les cas où l’administrateur du blog n’a pas réalisé de sauvegarde manuelle. Il devient alors possible d’accéder à d’anciennes versions du site, avec les textes, les images hébergées, les menus de navigation, voire parfois les liens internes encore fonctionnels.

- Wayback Machine (Archive.org) : C’est la référence mondiale en matière d’archivage de sites web. Ce service gratuit, développé par l’Internet Archive, permet de remonter le temps et de visualiser différentes versions d’un site à des dates précises. Il suffit de se rendre sur archive.org, de saisir l’URL complète du blog (par exemple : http://monblogperso.blogspot.com), et de consulter le calendrier interactif qui s’affiche. Chaque date marquée d’un point coloré correspond à une capture effectuée à ce moment. En cliquant dessus, vous accédez à une version archivée de la page. Bien que toutes les sections ne soient pas toujours disponibles (notamment les formulaires, vidéos embarquées ou certains scripts dynamiques), les contenus textuels, les titres, les images fixes et parfois même les menus de navigation sont généralement bien conservés. Ce service est également utile pour retrouver des pages internes spécifiques ou des articles individuels, à condition d’en connaître l’URL exacte ou partielle ;

- Google Cache : Google conserve temporairement une copie des pages qu’il indexe, accessible via son système de cache. Pour y accéder, tapez simplement l’adresse de votre blog dans Google, puis cliquez sur la petite flèche à droite de l’URL (si elle s’affiche), et sélectionnez « En cache ». Vous pouvez aussi utiliser directement la commande

cache:suivie de l’URL dans la barre de recherche (exemple :cache:monblogperso.blogspot.com). Cela vous permet d’afficher une version antérieure relativement récente de votre site, souvent conservée pendant plusieurs jours, voire semaines, après la suppression d’une page. Même si cette version ne comprend généralement pas les fichiers multimédia hébergés ailleurs, elle peut être très utile pour copier rapidement un article ou récupérer la structure de vos pages ; - Bing Cache : Le moteur de recherche de Microsoft propose lui aussi une fonction de visualisation en cache. Bien que moins connue, elle fonctionne sur le même principe que celle de Google. En recherchant directement l’URL de votre blog sur Bing, vous pouvez accéder à la « version en cache » (souvent signalée par une petite flèche ou un lien contextuel). Dans certains cas, cette option est plus efficace si Google a déjà supprimé l’ancienne version de votre site de son index. Il est également possible d’explorer des pages complémentaires via Bing si votre blog comportait plusieurs sections ou articles liés entre eux. Cette démarche peut s’avérer particulièrement utile dans les jours qui suivent une suppression inattendue.

En plus de ces solutions grand public, certains moteurs spécialisés comme Yandex ou encore des extensions pour navigateur (comme Web Cache Viewer sur Chrome) permettent aussi d’automatiser la recherche de versions archivées ou mises en cache d’une page disparue.

Il est important de noter que ces archives ne garantissent pas une récupération intégrale. Certains contenus dynamiques – comme les scripts JavaScript, les formulaires interactifs, les commentaires hébergés par des services tiers (ex : Disqus) – ne sont pas toujours archivés. De même, les images hébergées en externe (sur des CDNs ou des plateformes comme Imgur) peuvent ne plus être disponibles si elles ont été supprimées à la source. Toutefois, pour un contenu principalement textuel ou statique, ces outils restent parmi les meilleurs alliés pour retrouver les traces d’un blog disparu.

Explorer les outils de sauvegarde et les agrégateurs de contenu pour retrouver son blog

Au-delà des caches publics comme ceux proposés par Google ou Archive.org, il existe une multitude de sources potentielles où le contenu d’un blog peut avoir laissé des traces. Ces ressources ne sont pas toujours évidentes à identifier, mais elles peuvent s’avérer précieuses pour reconstituer les articles, les images ou les métadonnées d’un blog supprimé. Cela concerne notamment les outils de sauvegarde automatiques, les agrégateurs de contenu et les services tiers que vous avez peut-être utilisés sans y prêter attention à l’époque. Voici quelques services et méthodes qui méritent d’être explorés :

| Outil / service | Fonctionnalité utile |

|---|---|

| Google Takeout | Permet d’exporter l’ensemble des données liées à votre compte Google, y compris celles de Blogger. Si votre blog était hébergé sur la plateforme de Google, vous pouvez récupérer un fichier ZIP contenant les articles, les images, les commentaires et même les paramètres du blog. Le contenu est exporté au format XML ou HTML, deux formats exploitables pour une restauration manuelle ou pour une réintégration vers une autre plateforme. Vous pouvez également réutiliser les textes dans un nouveau CMS ou les archiver localement pour les retravailler hors ligne. |

| Feedly, Inoreader | Ces agrégateurs de flux RSS conservent parfois des copies partielles (et parfois complètes) des articles diffusés sur les blogs suivis. Si vous ou vos lecteurs aviez intégré votre blog dans ces lecteurs, il est possible que certains contenus soient encore disponibles. Vous pouvez y retrouver les titres, introductions, dates de publication, et parfois le contenu intégral selon les paramètres du flux RSS initial. Ces outils proposent également une fonction d’export, de tri par balise ou dossier, et de recherche par mot-clé, ce qui facilite l’extraction d’éléments précis. |

| Evernote, Pocket | Si vous enregistriez vos articles ou ceux d’autres blogueurs via des extensions de navigateur ou des boutons d’enregistrement, ces deux services peuvent renfermer une archive précieuse. Evernote permet d’enregistrer une page complète, avec son formatage, les images et les liens. Vous pouvez aussi y ajouter des annotations personnelles. Pocket, de son côté, enregistre une version épurée de l’article, parfaite pour relire vos textes hors ligne sur mobile ou tablette. Ces services permettent aussi de trier vos notes par étiquette ou de les rechercher par mot-clé. |

| Certains systèmes de blog, comme Blogger, WordPress ou des plateformes de newsletters, envoient automatiquement une copie des nouveaux articles à l’auteur ou aux abonnés par email. Il est donc utile de fouiller votre boîte de réception, notamment dans les dossiers « Promotions », « Notifications » ou « Archives ». Recherchez des objets comme « Votre article est publié », « Nouvelle publication » ou le titre d’un ancien billet. Même si ces emails ne contiennent que le texte brut ou un extrait, ils peuvent suffire à reconstituer une base de contenu. Certains utilisateurs configurent aussi des règles automatiques pour archiver ces messages dans des dossiers dédiés. |

Outre les outils techniques, il ne faut pas négliger la dimension humaine. Si votre blog avait des lecteurs réguliers, une newsletter, ou si vous partagiez vos publications sur les réseaux sociaux, il est possible que des copies aient été faites sans que vous le sachiez. Certaines personnes prennent des captures d’écran, enregistrent les articles via des extensions de lecture hors ligne, ou intègrent des liens dans leurs propres publications. N’hésitez pas à publier un message sur vos anciens canaux de diffusion (Twitter, Facebook, LinkedIn, forums spécialisés) en expliquant que votre blog a été supprimé et en demandant si quelqu’un aurait conservé des éléments. Il n’est pas rare que des lecteurs fidèles aient enregistré vos articles favoris pour les relire plus tard ou les recommander.

Enfin, si vous utilisiez des services de syndication ou de republication automatique (comme Medium, Tumblr, ou des plateformes de curation), il est possible qu’une version partielle ou complète de vos contenus y soit toujours accessible. Une simple recherche par titre ou extrait d’article peut parfois faire réapparaître un texte que l’on croyait perdu.

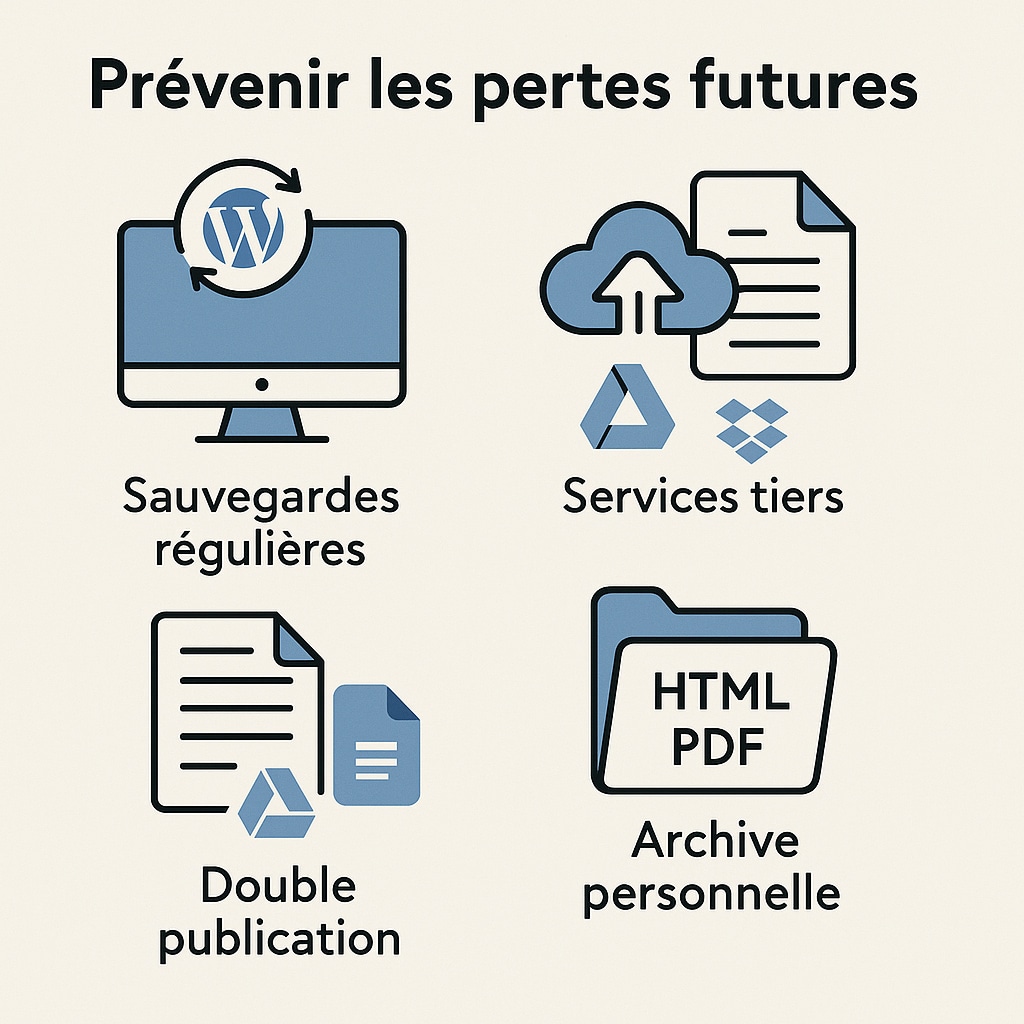

Prévenir les pertes futures et adopter une stratégie de sauvegarde

Une fois la mésaventure du blog supprimé derrière vous, que vous ayez réussi à restaurer l’essentiel ou que vous repartiez sur de nouvelles bases, il est essentiel de tirer des enseignements durables. La perte de contenu peut survenir à tout moment, souvent sans prévenir : défaillance technique, piratage, erreur humaine ou changement de politique d’hébergement. C’est pourquoi une stratégie proactive de sauvegarde doit faire partie intégrante de votre gestion de contenu. Préserver vos textes, images, commentaires et configurations techniques n’est pas réservé aux grandes entreprises ou aux sites à fort trafic. Même un blog personnel mérite d’être protégé. Voici des pratiques concrètes à adopter, quel que soit votre niveau d’expérience ou la plateforme que vous utilisez :

- Sauvegardes régulières : La plupart des services de blogging (WordPress, Wix, Blogger, Ghost, etc.) proposent des fonctions d’export de contenu. Pensez à programmer des sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles, surtout si vous publiez régulièrement. Même une sauvegarde manuelle via un simple clic peut éviter une perte définitive. Pour WordPress, le menu « Outils > Exporter » permet de générer un fichier XML contenant tous les articles, pages, catégories et médias. Il est recommandé de conserver plusieurs versions de ces fichiers dans des emplacements différents (par exemple sur votre ordinateur et dans le cloud), afin d’avoir une solution de repli en cas de panne matérielle ;

- Utilisation de services tiers : Pour aller plus loin, il existe de nombreux plugins ou applications qui automatisent la sauvegarde et envoient les données vers des services cloud comme Google Drive, Dropbox, Amazon S3 ou OneDrive. Par exemple, le plugin UpdraftPlus (pour WordPress) est très populaire et permet de planifier des sauvegardes complètes ou partielles, avec restauration en un clic. Certains services, comme Jetpack Backup, offrent également des sauvegardes en temps réel, idéales pour les blogs à forte activité. Sur Wix ou Squarespace, bien que les options soient plus limitées, des intégrations avec Zapier, des extensions tierces ou des exports manuels périodiques peuvent être envisagés pour sécuriser votre contenu ;

- Double publication : Avant de publier un article en ligne, il est fortement recommandé de rédiger ou de sauvegarder le contenu dans un traitement de texte fiable comme Google Docs, Microsoft Word, Notion ou Obsidian. Cela vous permet de conserver une version hors ligne du texte original, facilement réutilisable en cas de perte. Cette habitude est particulièrement utile si vous écrivez en plusieurs sessions ou si vous collaborez avec d’autres rédacteurs. Les outils collaboratifs comme Google Docs permettent également de suivre l’historique des modifications, utile en cas d’erreur ou de suppression accidentelle. Vous pouvez aussi synchroniser vos documents avec un service de stockage en ligne pour une sécurité renforcée ;

- Archive personnelle : En complément des solutions de sauvegarde traditionnelles, pensez à archiver vos articles au format PDF ou HTML. Cela garantit une conservation fidèle du rendu visuel, utile pour les portfolios, les dossiers professionnels ou tout simplement pour votre mémoire personnelle. Certains navigateurs (comme Firefox ou Chrome) permettent d’imprimer une page web au format PDF, ou de la sauvegarder intégralement en local via la fonction « Enregistrer sous > Page Web complète ». Ces copies peuvent être classées dans des dossiers par année ou par thématique, et stockées sur un disque dur externe ou une clé USB dédiée. Vous pouvez même envisager l’impression physique de vos articles les plus importants pour en garder une trace hors ligne durable.

D’autres bonnes pratiques méritent d’être mentionnées : l’utilisation d’un disque dur externe pour stocker vos contenus à long terme, la mise en place d’un calendrier de vérification de l’état des sauvegardes, ou encore l’envoi mensuel d’un backup à votre propre boîte mail. Ces gestes simples peuvent faire une réelle différence le jour où un incident survient.

Enfin, si votre blog devient un outil professionnel (portfolio, blog d’entreprise, support client), envisagez des solutions d’hébergement plus robustes avec sauvegarde automatique incluse, assistance technique, et redondance des données. Certains hébergeurs comme o2switch, Infomaniak ou SiteGround proposent des services complets avec snapshot journalier, restauration en un clic et stockage externalisé.

Adopter une telle rigueur dès maintenant vous permettra d’aborder l’avenir avec sérénité. Prévenir la perte d’un blog, c’est protéger non seulement un travail d’écriture, mais aussi des mois (voire des années comme pour le blog de facem Web) de réflexion, de partage et d’échange avec vos lecteurs.

0 commentaires