Chaque appareil connecté à Internet (smartphone, montre connectée, télévision, réfrigérateur, voiture) a besoin d’une adresse unique pour fonctionner et communiquer. C’est un peu comme une adresse postale utilisée pour envoyer et recevoir du courrier. Avec l’explosion du nombre d’appareils connectés, l’ancien système d’adressage, appelé IPv4, a rapidement montré ses limites. C’est dans ce contexte qu’est né le protocole IPv6. Mais que signifie réellement IPv6 ? Pourquoi a-t-il été nécessaire de le mettre en place ? Et comment fonctionne-t-il ? Cet article vous propose de plonger dans l’univers des adresses IP nouvelle génération.

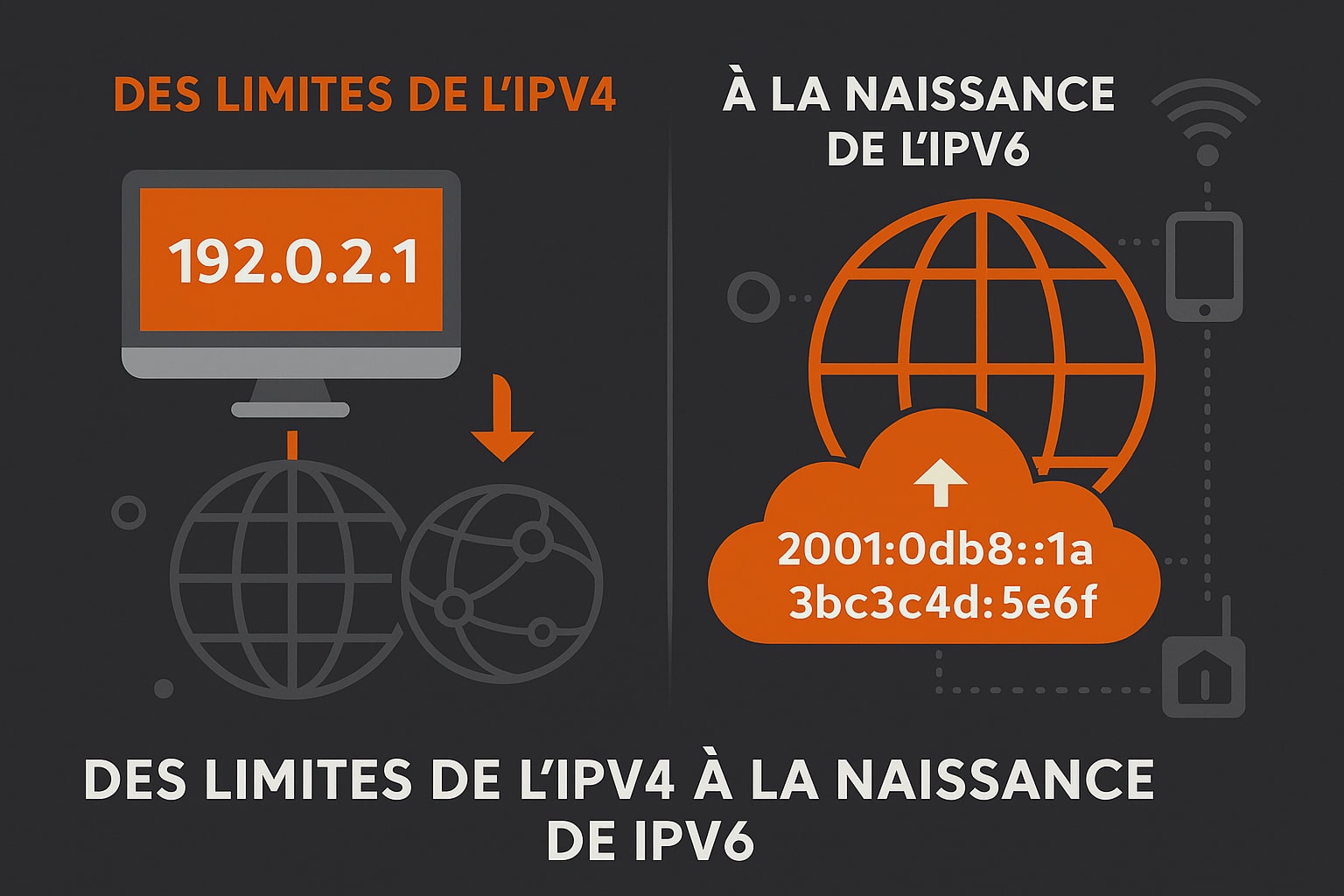

Des limites de l’IPv4 à la naissance de l’IPv6

L’IPv4 (Internet Protocol version 4) est la première version largement déployée du protocole Internet. Introduit en 1981 sous la forme de la RFC 791 par l’Internet Engineering Task Force (IETF), ce protocole attribue à chaque appareil une adresse numérique de 32 bits. Cela représente un peu plus de 4,29 milliards d’adresses uniques, un chiffre qui semblait plus que suffisant à l’époque où Internet était réservé à un usage académique et militaire, notamment via le réseau ARPANET, géré par le département de la Défense des États-Unis. Dans les années 1980, l’utilisation d’Internet restait limitée à quelques universités, centres de recherche et agences gouvernementales. Mais dès les années 1990, avec la commercialisation de l’accès à Internet, la situation a rapidement évolué. L’arrivée des fournisseurs d’accès grand public, du World Wide Web, des entreprises en ligne et des premiers services de messagerie électronique a marqué une croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs et de machines connectées.

L’explosion de la connectivité au début des années 2000 (amplifiée par la démocratisation des smartphones, l’apparition du Wi-Fi, puis plus récemment par les objets connectés (IoT)) a rapidement mis en évidence les limites de l’IPv4. Les adresses disponibles ont commencé à s’épuiser, menaçant la croissance d’Internet. L’organisme en charge de la gestion mondiale des adresses IP, l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), a officiellement annoncé en février 2011 l’épuisement de son dernier bloc d’adresses IPv4. Par la suite, les registres régionaux comme RIPE NCC pour l’Europe ou ARIN pour l’Amérique du Nord ont eux aussi signalé l’épuisement progressif de leurs stocks.

Pour retarder l’inévitable, plusieurs solutions de contournement ont été mises en œuvre. La plus connue est le Network Address Translation (NAT), une technique qui permet à plusieurs appareils d’un réseau privé de partager une seule adresse IP publique. Bien que largement utilisée, cette méthode complexifie les communications directes entre appareils, et pose des problèmes en matière de performance, de sécurité et d’évolutivité.

Face à cette situation, les experts de l’IETF ont commencé dès 1994 à travailler sur une nouvelle version du protocole IP. Le projet, connu initialement sous le nom d’IPng (Internet Protocol Next Generation), a abouti à la publication de la spécification d’IPv6 en décembre 1998 dans la RFC 2460. Ce nouveau protocole repose sur des adresses de 128 bits, permettant de générer environ 340 sextillions d’adresses uniques (soit 2128). C’est un chiffre pratiquement inépuisable, qui garantit que chaque appareil, chaque capteur, chaque objet connecté (présent et futur) puisse disposer de sa propre adresse IP sans avoir à recourir à des mécanismes complexes comme le NAT.

En plus d’un espace d’adressage quasiment infini, IPv6 introduit des fonctionnalités avancées, pensées pour accompagner l’évolution d’Internet : configuration automatique des adresses, sécurité intégrée, simplification de l’acheminement des paquets, meilleure prise en charge de la mobilité… Le protocole ne se contente donc pas de répondre à la pénurie d’adresses : il prépare Internet à ses prochaines décennies d’expansion.

Le fonctionnement et les avantages du protocole IPv6

Le protocole IPv6 ne se limite pas à une augmentation du nombre d’adresses IP disponibles. Il constitue une véritable refonte du système d’adressage et de gestion des paquets sur Internet. Conçu pour répondre aux besoins croissants du numérique, IPv6 introduit des évolutions majeures sur le plan technique, organisationnel et sécuritaire, permettant de mieux faire face aux exigences des réseaux modernes, qu’il s’agisse du cloud, des objets connectés ou de la mobilité permanente des utilisateurs.

À la différence de l’IPv4, IPv6 repose sur une structure d’adresse de 128 bits, permettant un adressage presque illimité. Ce changement structurel s’accompagne d’une série d’améliorations conçues pour simplifier la gestion réseau, renforcer la sécurité des communications et favoriser les échanges directs entre terminaux sans passer par des intermédiaires complexes comme le NAT (Network Address Translation). Voici quelques-uns des principaux avantages du protocole IPv6 :

- Adressage simplifié : IPv6 utilise une notation hexadécimale, séparée par des deux-points, permettant une meilleure lisibilité pour les machines et une flexibilité accrue pour l’organisation des sous-réseaux. Exemple :

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. - Configuration automatique : Avec la fonction d’auto-configuration stateless, un appareil connecté peut s’attribuer automatiquement une adresse IP unique dès qu’il rejoint un réseau, sans intervention manuelle ni serveur DHCP.

- Sécurité renforcée : IPv6 intègre nativement le protocole IPSec, garantissant l’authentification, l’intégrité et la confidentialité des données échangées. Cette intégration facilite la mise en place de communications chiffrées et fiables.

- Meilleure gestion de la mobilité : Grâce à des mécanismes comme Mobile IPv6, les appareils peuvent conserver leur adresse IP même en changeant de réseau, ce qui réduit les interruptions de service et améliore la qualité de l’expérience utilisateur.

- Suppression du NAT : IPv6 permet à chaque appareil d’avoir une adresse unique, ce qui simplifie les communications de bout en bout, favorise l’interopérabilité des services et facilite la mise en place de certaines applications (visioconférence, jeux en ligne, domotique, etc.).

- Routage plus efficace : Les entêtes simplifiés d’IPv6 facilitent le traitement des paquets par les routeurs, réduisant la latence et améliorant l’efficacité des transmissions sur de longues distances.

- Extensibilité : IPv6 a été pensé pour durer. Sa structure d’adressage permet une hiérarchisation plus fine et une meilleure segmentation des réseaux, ouvrant la voie à une évolutivité sans précédent, indispensable pour l’Internet des objets (IoT).

Pour mieux comprendre les différences entre IPv4 et IPv6, voici un tableau comparatif synthétique en deux colonnes :

| Caractéristique | Comparaison IPv4 / IPv6 |

|---|---|

| Taille de l’adresse | IPv4 : 32 bits IPv6 : 128 bits |

| Nombre d’adresses disponibles | IPv4 : Environ 4,3 milliards IPv6 : Environ 340 sextillions |

| Format d’adresse | IPv4 : Décimal (ex : 192.168.0.1) IPv6 : Hexadécimal (ex : 2001:0db8::1) |

| Sécurité | IPv4 : Optionnelle, ajoutée manuellement IPv6 : Intégrée via IPSec |

| Configuration automatique | IPv4 : Requiert un serveur DHCP IPv6 : Auto-configuration native (stateless) |

| Support de la mobilité | IPv4 : Limité IPv6 : Meilleur support natif de la mobilité |

| Utilisation du NAT | IPv4 : Nécessaire pour pallier le manque d’adresses IPv6 : Inutile grâce à l’adressage étendu |

| Efficacité du routage | IPv4 : Moins optimisé IPv6 : Routage simplifié et plus rapide |

| Extensibilité pour l’IoT | IPv4 : Peu adapté IPv6 : Conçu pour supporter des milliards d’objets connectés |

Le déploiement et l’adoption de l’IPv6 dans le monde

Malgré ses nombreux avantages, le déploiement du protocole IPv6 à l’échelle mondiale a été un processus long et progressif. La transition d’IPv4 à IPv6 ne consiste pas simplement à changer de protocole : elle implique une refonte partielle de l’infrastructure d’Internet, la mise à jour de millions d’équipements réseau, de serveurs, de logiciels et de services. Ce passage nécessite aussi une coordination internationale entre les fournisseurs d’accès, les constructeurs, les organismes de normalisation et les grandes entreprises technologiques. Pour permettre une transition sans rupture, les ingénieurs réseau ont adopté une approche de compatibilité appelée double pile (dual stack). Ce système permet aux machines et aux serveurs d’utiliser simultanément IPv4 et IPv6. Ainsi, tant que tout le monde n’a pas migré vers le nouveau protocole, les communications restent possibles entre les deux mondes. Cette cohabitation est indispensable pour éviter une fragmentation d’Internet et garantir une continuité de service.

Le basculement vers IPv6 a réellement commencé dans les années 2010, après l’annonce officielle de l’épuisement des adresses IPv4 par l’IANA en février 2011. À cette époque, l’Internet Society a lancé plusieurs initiatives mondiales pour accélérer le déploiement d’IPv6, dont le fameux World IPv6 Launch Day, organisé le 6 juin 2012. Cet événement a réuni de grandes entreprises du web, des opérateurs et des fabricants de matériel réseau. Des acteurs majeurs comme Google, Facebook, Yahoo!, Microsoft, Comcast et Akamai ont activé IPv6 sur leurs services pour la première fois de manière permanente. Ce fut un tournant symbolique dans l’histoire de l’Internet moderne. Depuis, l’adoption d’IPv6 a progressé de manière constante, même si les rythmes varient d’un pays à l’autre. Selon les statistiques publiées par Google IPv6 Statistics, la moyenne mondiale d’utilisation d’IPv6 dépasse aujourd’hui les 45 % du trafic Internet total. En tête de cette transition, des pays comme l’Inde, la Belgique, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon affichent des taux d’adoption supérieurs à 50 %, certains atteignant même 70 % dans les pics d’utilisation.

En Europe, la Belgique est considérée comme un modèle en la matière : grâce à la mobilisation de ses fournisseurs d’accès, elle a rapidement franchi le cap des 60 % de trafic IPv6 dès 2016. En France, l’adoption progresse à un rythme soutenu, portée par les opérateurs comme Orange, Free et Bouygues Telecom. Selon les rapports de l’ARCEP et de l’Internet Society, environ 40 à 45 % du trafic Internet français est désormais en IPv6, un chiffre en hausse continue. En Amérique du Nord, les grands fournisseurs d’accès tels que Comcast, AT&T et Verizon ont largement déployé IPv6 sur leurs réseaux, contribuant à l’une des couvertures les plus élevées au monde. En Asie, l’Inde, la Chine et le Japon ont également massivement investi dans cette technologie pour accompagner la croissance phénoménale du nombre d’appareils connectés et soutenir leurs ambitions dans le domaine de l’Internet des objets (IoT).

Dans le monde de l’hébergement et des services cloud, la migration suit également son cours. Les grandes plateformes comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud proposent aujourd’hui une compatibilité complète avec IPv6. Les gestionnaires de noms de domaine (DNS) ont aussi adopté la norme, permettant la publication d’enregistrements AAAA (correspondant aux adresses IPv6) en complément des enregistrements A utilisés pour IPv4. Cependant, tout n’est pas encore entièrement migré. Certains environnements industriels, systèmes embarqués et réseaux d’entreprise continuent de reposer uniquement sur IPv4 pour des raisons de compatibilité logicielle ou de coûts d’investissement. Dans de nombreux cas, les équipements réseau anciens (notamment certains routeurs ou pare-feux) ne sont pas capables de gérer IPv6 sans mise à jour ou remplacement complet.

C’est pour cette raison qu’IPv6 a été conçu pour coexister sur le long terme avec IPv4. Cette stratégie de transition douce permet d’éviter toute coupure de service tout en favorisant une adoption progressive. Néanmoins, à mesure que les nouveaux appareils et services deviennent exclusivement compatibles IPv6, l’ancien protocole sera progressivement mis en retrait. Selon les experts de l’IETF et de l’ICANN, il est probable que la majorité du trafic mondial sera exclusivement en IPv6 d’ici 2035.

0 commentaires